この記事をまとめると

■2003年にガヤルドで「ベビー・ランボルギーニ」が復活した

■V10をミッドに搭載するガヤルドは数々の派生モデルを生み出した

■10年間のモデルサイクルでガヤルドは全世界で1万4022台を販売した

ガヤルドによりベビー・ランボルギーニが復活

ウラッコ、シルエット、ジャルパと、かつて1970年代から1980年代にかけて、V型12気筒エンジンを搭載しない、いわゆる「ベビー・ランボルギーニ」を生産していたランボルギーニ。しかしながら、度重なる親会社の移り変わりや慢性的な経営不振によって、1989年のジャルパを最後に、ベビー・ランボルギーニの生産は中止。ランボルギーニはV型12気筒モデル、その時点ではモデルレンジも末期となったカウンタックの生産と、当時の親会社だったクライスラー傘下で進められた次期12気筒モデル、後のディアブロの開発に集中することになったのである。

そのベビー・ランボルギーニが復活を遂げたのは、1998年に新たに経営権を握ったアウディの主導で開発が進められた「ガヤルド」でのことだった。

ランボルギーニ・ガヤルドのフロントスタイリング画像はこちら

ランボルギーニ・ガヤルドのフロントスタイリング画像はこちら

ガヤルドとはやはり闘牛の世界においては特別な意味を持つ固有名詞。18世紀に数多くの優秀な闘牛を生み出した飼育家フランチェスコ・ガヤルド。その名は彼の没後も闘牛の5大血統のひとつとして語り継がれ、そしてこの血統からは歴史に残る多くの勇敢な闘牛が誕生したのだという。

見た目の第一印象から、エアロダイナミクスの優秀さが期待できたボディは、ランボルギーニの当時のチェントロ・スティーレでチーフ・デザイナーの職にあったルーク・ドンカーヴォルケの手によるものだが(前後して誕生した12気筒モデルのムルシエラゴも彼の作である)、そのアルミニウム製ボディと基本骨格となるスペースフレームは、いずれもドイツのネッカースウルムにあるアウディの工場で生産され、サンタアガタ・ボロネーゼのランボルギーニへと輸送されるシステムだった。

ランボルギーニ・ガヤルドのサイドビュー画像はこちら

ランボルギーニ・ガヤルドのサイドビュー画像はこちら

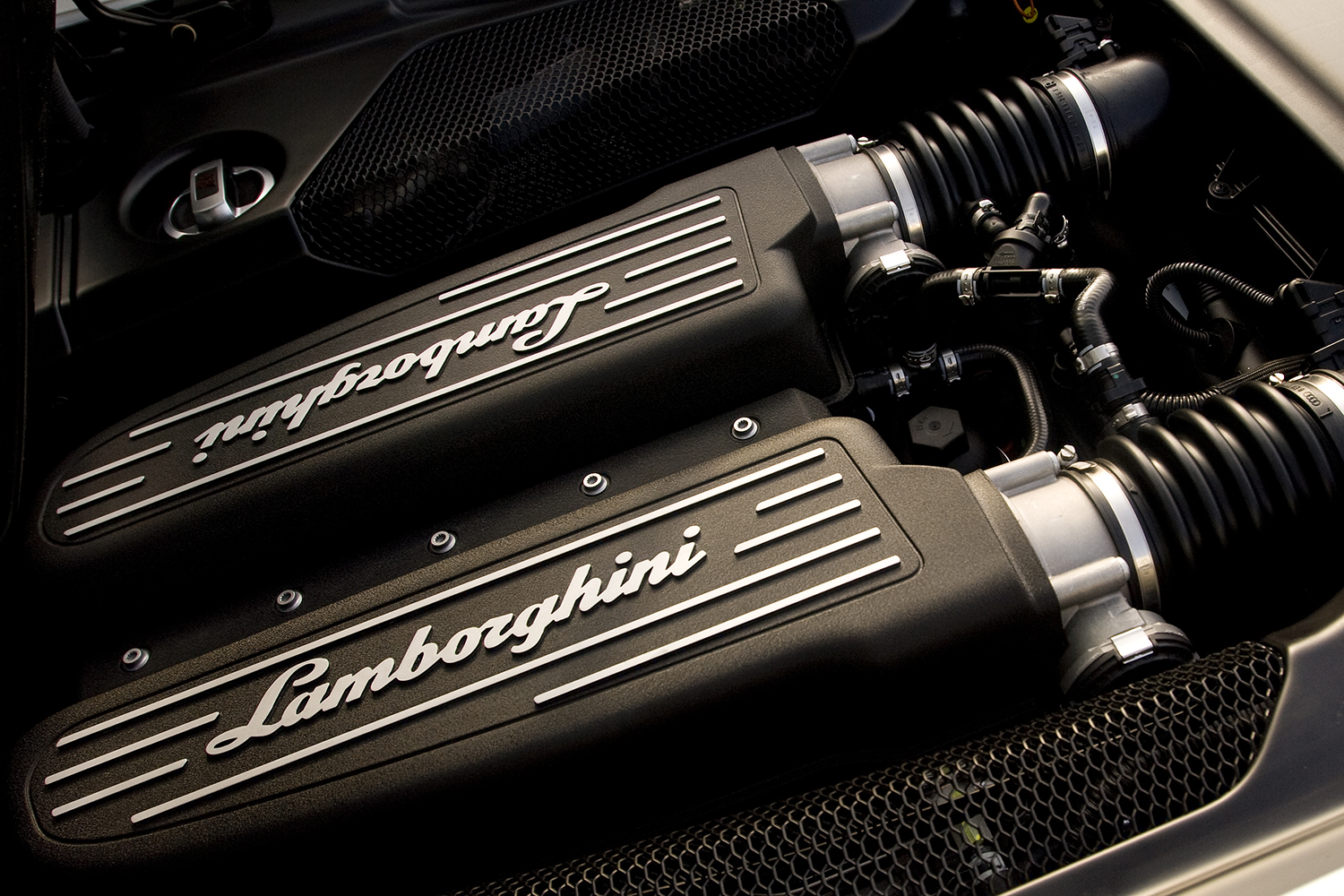

ミッドに搭載されたエンジンは、デビュー時にさらに多くのカスタマーやファンを驚かせた。それは5リッターの排気量が設定されたV型10気筒DOHC自然吸気で、本来V型10気筒エンジンでは72度のバンク角がもっともバランスには優れるものの、それをクランクピンに18度のオフセットを与えることで90度のバンク角としたこと。そして潤滑方式にドライサンプを採用するなどの策によって、十分な低重心化を図ることが可能になったのだ。最高出力&最大トルクは500馬力&510Nm。

ランボルギーニ・ガヤルドのエンジン画像はこちら

ランボルギーニ・ガヤルドのエンジン画像はこちら

※写真は後期型のエンジン

組み合わせられるギヤボックスに、6速MTと「eギヤ」と呼ばれた6速のセミATの両方を用意していたのも初期モデルの大きな特長だ。

ランボルギーニ・ガヤルドのインテリア画像はこちら

ランボルギーニ・ガヤルドのインテリア画像はこちら

トルクはビスカスカップリングをセンターデフに使用した4WDシステムによって、通常時には前後30:70の比率で4輪に伝達され、必要時にはシームレスにその配分は変化する。