国産スポーツカーのターニングポイントとなった1台

GT-Rファンにとって、自分がどのRに乗っているかに関わらず、R32は心情的に特別なクルマだ。パフォーマンスでいえば、当然、R33、R34、そしてR35と確実に進歩しているにもかかわらず、なぜR32だけが特別なのか。

その理由を一言でいうのは難しいが、R32が登場するまで、GT-Rファンは16年間、ずっとGT-R復活を待ち望んでいた。そして、16年ぶりに登場したGT-R=R32は、待たされたかいがある“中身”を伴っていたというのが、一番のキモなのではないだろうか。

スカイラインGT-R画像はこちら

スカイラインGT-R画像はこちら

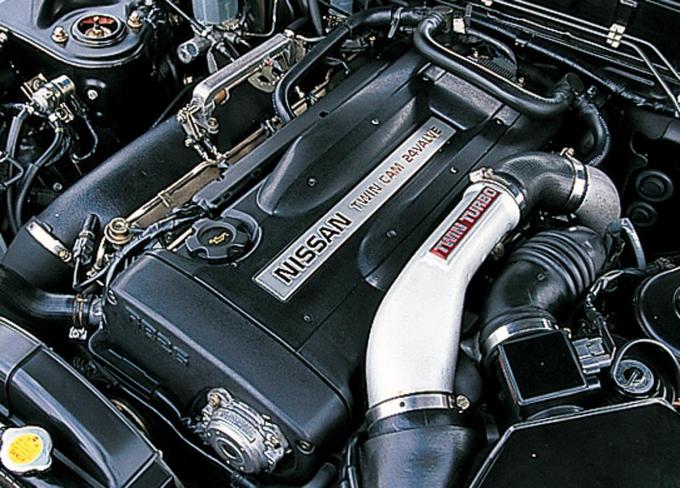

具体的にはまずエンジン。「史上最強のスカイライン」と称したR30のターボRSが190馬力。同じくR30の「鉄仮面」のRS-XターボCが、グロスで205馬力で大騒ぎし、R31の210馬力(グロス! ネットでは180馬力)が国産車のトップパワーだった80年代に、ツインターボで280馬力というのは桁違いだった。

しかも、その280馬力はかなりセーブされた出力で、本来の実力はグループAレースでの600馬力以上を見据えたもの。

スカイラインGT-R画像はこちら

スカイラインGT-R画像はこちら

RB26DETTは高回転型エンジンと言われているが、レース仕様でもパワーバンドは4000~8000回転。高出力でなおかつこれだけパワーバンドの広い“使える”エンジンは、まったく比類のないものだった。最高速だって、リミッターカット+αのライトチューンで、250km/h。

それに何より、あのストレート6のサウンドがよかった。R32デビュー時、マフラーなど排気系パーツが純正のままでも、フル加速していくときのあの音ときたら……。あの音に魅せられたオーナーだって多いはず。

その強力無比なエンジンを、アテーサE-TSと組み合わせたのが、R32の最大の強みだった。

スカイラインGT-R画像はこちら

スカイラインGT-R画像はこちら

タイヤサイズに制限のあるグループAレースでは、500馬力以上になるとFRでは受け止められないということで、パワーを有効に伝えるためには4WDが必要に。しかし、フロントタイヤにも駆動力がかかる4WDでは、アンダーステアがどうしてもきつくなるし、車重も100㎏近く重くなる……。

長谷見昌弘、星野一義らレーシングレジェンドも当初4WD化には反対という立場だったが、日産は大パワーがかかって、後輪が空転したときだけ自動的に多板クラッチをコンピュータが制御して、前輪に駆動を伝える電子制御トルクスプリット4WDシステム=アテーサE-TSを開発し実用化に成功。

通常は0:100のFR状態で走行し、急発進時や滑りやすい路面、コーナーからの立ち上がりなどは、50:50~0:100まで、車速センサーやGセンサー、ABSなどのデータから最適に前後のトルク配分をコントロール。「FRの素直な操縦性と4WDの高トラクション性能を両立させる」という目標を達成した。

スカイラインGT-R画像はこちら

スカイラインGT-R画像はこちら

ボディも「より大きく、より豪華に」が合言葉だった当時の国産車の流れを逆行し、運動性能向上のため、先代=R31よりもコンパクト化。一方で、幅の広い225/50-16(この頃は、扁平率50%までしか認可されていなかった)のタイヤを履くために、ブリスターフェンダーで車幅をベース車よりも60ミリも拡大。

この結果、ホイールベース:トレッド比が1.77になり、4ドアセダンベースのスポーツカーとしてはかなり本格的なスポーツカーに近いパッケージといえるだろう。

スカイラインGT-R画像はこちら

スカイラインGT-R画像はこちら

ボディも日産の「901活動」と、国産車初の本格的なニュルブルクリンクでの洗礼を受け、フロントサイドメンバー、サイドシルインナー、フロントストラットハウジング、フードレッジアッパー、リアクロスメンバー、リアサイドメンバーレインフォースなどに高張力鋼板を採用し、最強ともいえるボディ剛性を与えた。

ちなみに、グループAレースでは、92年にカルソニック号がセッティングに苦しみ、93年にモノコックを交換した途端復調し、「ハンドリングはボディで決まる」ということを世に知らしめたのも、R32GT-Rの功績だった。

スカイラインGT-R画像はこちら

スカイラインGT-R画像はこちら

サスペンションも凝りに凝った4輪マルチニックサスペンションで、フロントはジオメトリーにこだわり過ぎて、アッパーリンクの耐久性が犠牲になったほど。

スカイラインGT-R画像はこちら

スカイラインGT-R画像はこちら

ブレーキも、ホイールサイズに制限のあるなか、最大限のローター・キャリパーを設定し、国産車で初めて前後対向ピストンキャリパーを採用。Vスペックで、海外の高性能ブレーキブランド、ブレンボ製を導入したのもトピックのひとつ。

スカイラインGT-R画像はこちら

スカイラインGT-R画像はこちら

これらの新技術を武器に、国産車がグループAレースで負け続けた、フォード・シエラRS500を蹴散らして、29戦29勝の大記録を達成したのはご存じのとおり。

国産スポーツの歴史は、このR32以前と以後で大きく変わるので、その歴史を作ったR32が特別視されるのは、当然の帰結といえるだろう。