この記事をまとめると

■ガスタービンエンジンはかつてコンパクト・高出力・雑食性の夢のエンジンといわれていた

■トヨタはヨタハチをベースにガスタービンエンジンのハイブリッド車を試作した

■ガスタービンエンジンは騒音や応答性に問題がありクルマのエンジンには向いていなかった

夢のエンジンとされていたガスタービン

自動車に搭載されるエンジンといえば、そのほとんどがピストンの往復運動から回転エネルギーを生み出すレシプロエンジンだが、過去にはさまざまなタイプのエンジンが研究開発されてきた。

そのひとつに「ガスタービンエンジン」がある。

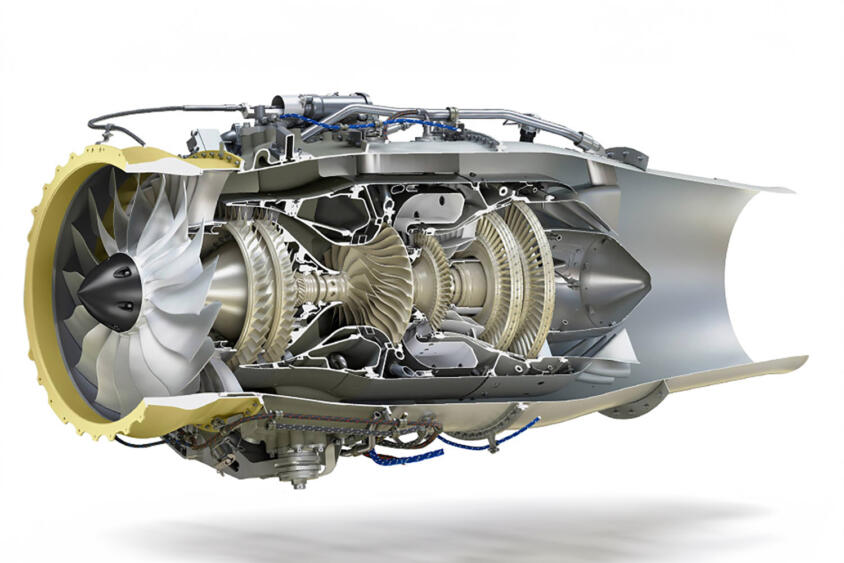

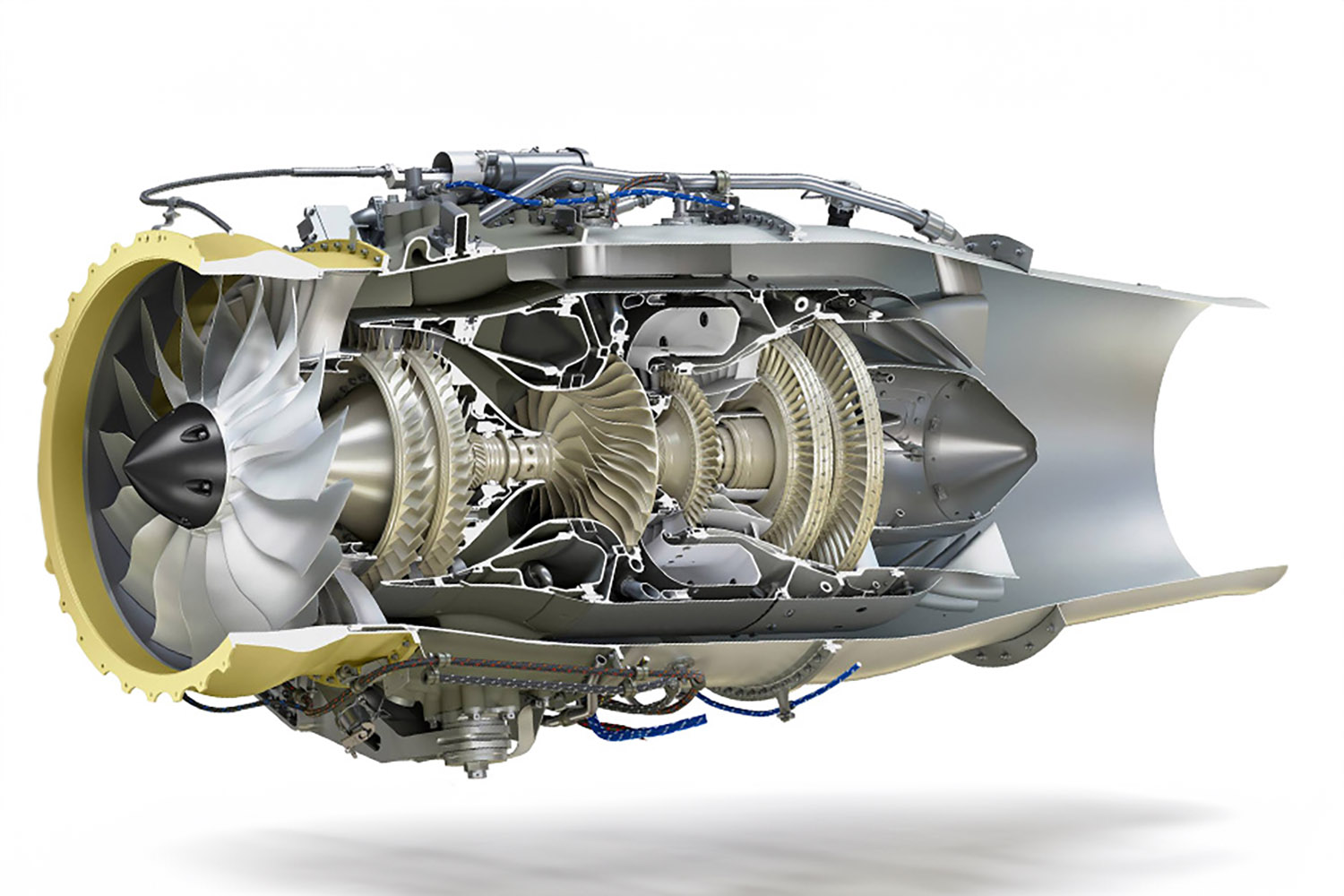

簡単に仕組みを記せば、圧縮した空気を燃焼器へ送り込み、そこで発生した燃料エネルギーによってタービンをまわして中心軸から出力を得るというもの。構造的には、ターボチャージャーに燃焼するスペースを追加したものをイメージするとわかりやすいだろうか。

ホンダのガスタービンエンジンの透視イラスト画像はこちら

ホンダのガスタービンエンジンの透視イラスト画像はこちら

行程としては、吸気・圧縮・燃焼・排気となっており、レシプロエンジンと同じ部類の内燃機関ではあるが、回転運動のみで作動するというシンプルな構造のエンジンといえる。そのため、期待される出力に対してエンジンの容積が小さくできる。また、すべてが回転運動となっているため振動も非常に小さいこともメリットといえる。

さらにいえば、燃料を選ばないという特徴もある。植物由来のアルコールを混ぜるなど、カーボンニュートラルに貢献する燃料が研究されているが、そうした燃料の違いを受け止める、いい意味での“雑食性”があるのもガスタービンエンジンの特徴だ。

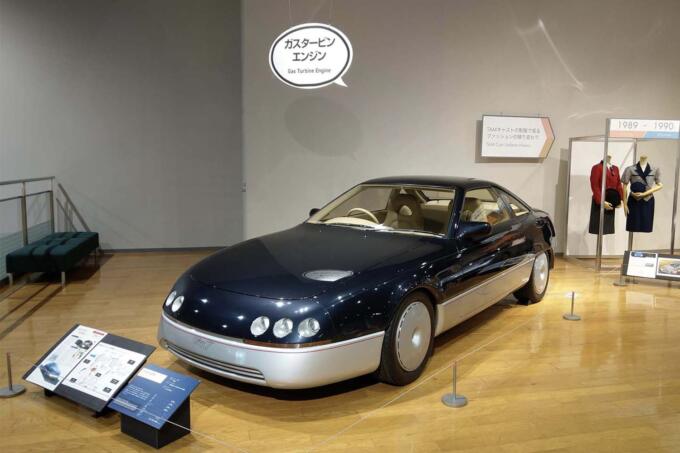

1970年代のころは、一定の回転領域で使うことに向いているというガスタービンエンジンの特性から、発電用エンジンとしての特性に優れるという評価がされていた。トヨタはトヨタ800スポーツをベースにしたガスタービンハイブリッド(エンジンは発電に専念するシリーズ方式)のコンセプトカーを発表したこともある。

トヨタGTハイブリッドカーのフロントスタイリング画像はこちら

トヨタGTハイブリッドカーのフロントスタイリング画像はこちら

1990年代には、日産の宇宙航空事業部が小さなガスタービンエンジンを使った携帯型発電機「ダイナジェット」シリーズを発売したこともある。定常回転が得意で、振動が少なく、コンパクトかつ高出力という特徴を活かした、まさにガスタービンエンジンを利用する理想的なソリューションだった。ちなみに、この「ダイナジェット」ガスタービンエンジン発電機の使用燃料は“灯油もしくは軽油”となっていた。雑食性の面でもメリットを活かした製品だったのだ。

そんなガスタービンエンジンが、結果として普及しなかった理由は、自動車用エンジンとして指摘された、いくつかの欠点を解消できなかったことにある。

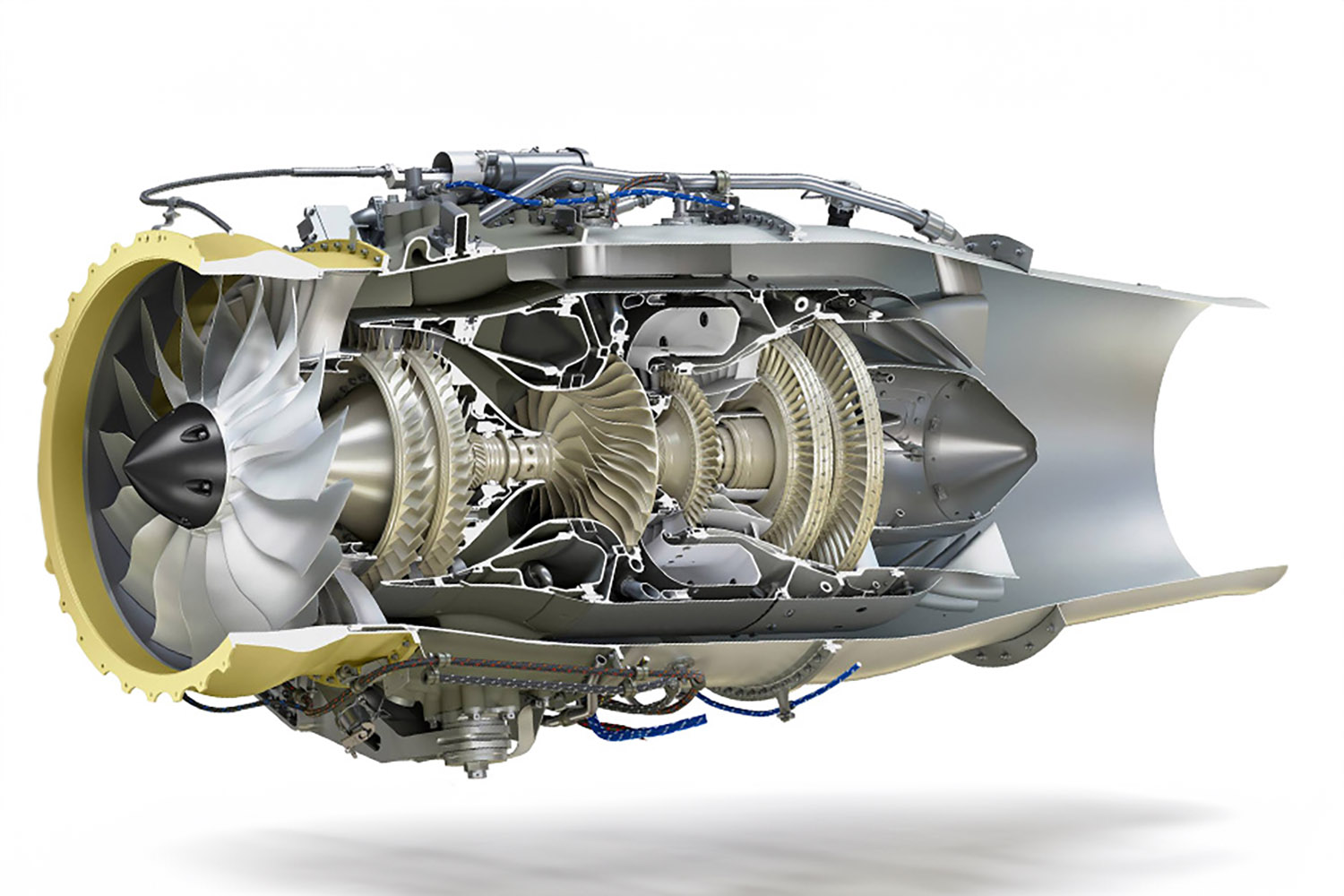

大きな要素は騒音と応答性だ。ガスタービンエンジンのノイズを想像するのに、もっとも近いといえるのはジェットエンジン。つまり、キーンといった高周波ノイズが発生してしまう。いくら振動が少ないといっても、あのノイズを抑え込むことができなければ量産自動車のパワーソースとして利用するのは難しい。

飛行機のジェットエンジン画像はこちら

飛行機のジェットエンジン画像はこちら

また、定常状態で動かすことが得意なエンジンということは、逆に出力を変化させる応答性という点が得意ではないいう意味でもある。エンジンから変速機を介してタイヤをまわすような駆動系に利用するのは苦手といえる。

シリーズハイブリッドのようなパワーユニットにおいて、発電に特化した使い方がガスタービンエンジンの特性にマッチしているかといえば、そこには再始動という課題がある。一般論としてガスタービンエンジンの始動にはレシプロエンジンよりもずっと長い時間(数秒から数分)が必要で、現在のハイブリッドにおける発電用エンジンのような緻密な運転を実行するのは難しい。

ガスタービンエンジンには「コンパクトで、振動が少なく、雑食性」というメリットがあり、陸上モビリティの世界においては大型トラックや重機のシリーズハイブリッド化において活路があるという見方もある。それでも、騒音や応答性の面で乗用車用エンジンとして使うには超えるべきハードルが高すぎる。ガスタービンエンジンを乗用車へ搭載することは非常に難しいといえそうだ。