この記事をまとめると

■スタッドレスタイヤは1991年にスパイクタイヤの販売が終了してから一気に普及した

■氷と雪とゴムの関係性をメーカーが長年研究したことにより年々タイヤが進化を遂げてきた

■スタッドレスタイヤが登場してから40年くらい経つがまだ性能は向上する余地がある

スタッドレスタイヤの真価を辿る

気合と根性!

……それに執念でしょうか。

もちろん作り手のです。1991年にスパイクタイヤの発売が禁止されて以来、日本の冬用タイヤはスタッドレスタイヤに代わります。もっとも、いきなりスタッドレスタイヤに代わったわけではなく、1980年代前半から研究・開発がすすめられていました。

スパイクタイヤが禁止になる以前から、スノータイヤとかウインタータイヤとか呼ばれる冬用タイヤはあって、各タイヤメーカーは雪で必要な性能についてはかなりの知見を持っていました。

スタッドレスタイヤを装着したクルマ画像はこちら

スタッドレスタイヤを装着したクルマ画像はこちら

雪の路面でグリップ性能に大きく影響を与えるのは、雪柱せん断力といって、雪の路面を踏みしめ蹴り出すときにおこる摩擦力です。ですから、冬用タイヤといえばブロックパターンで、溝が深いというのがお約束だったわけです。

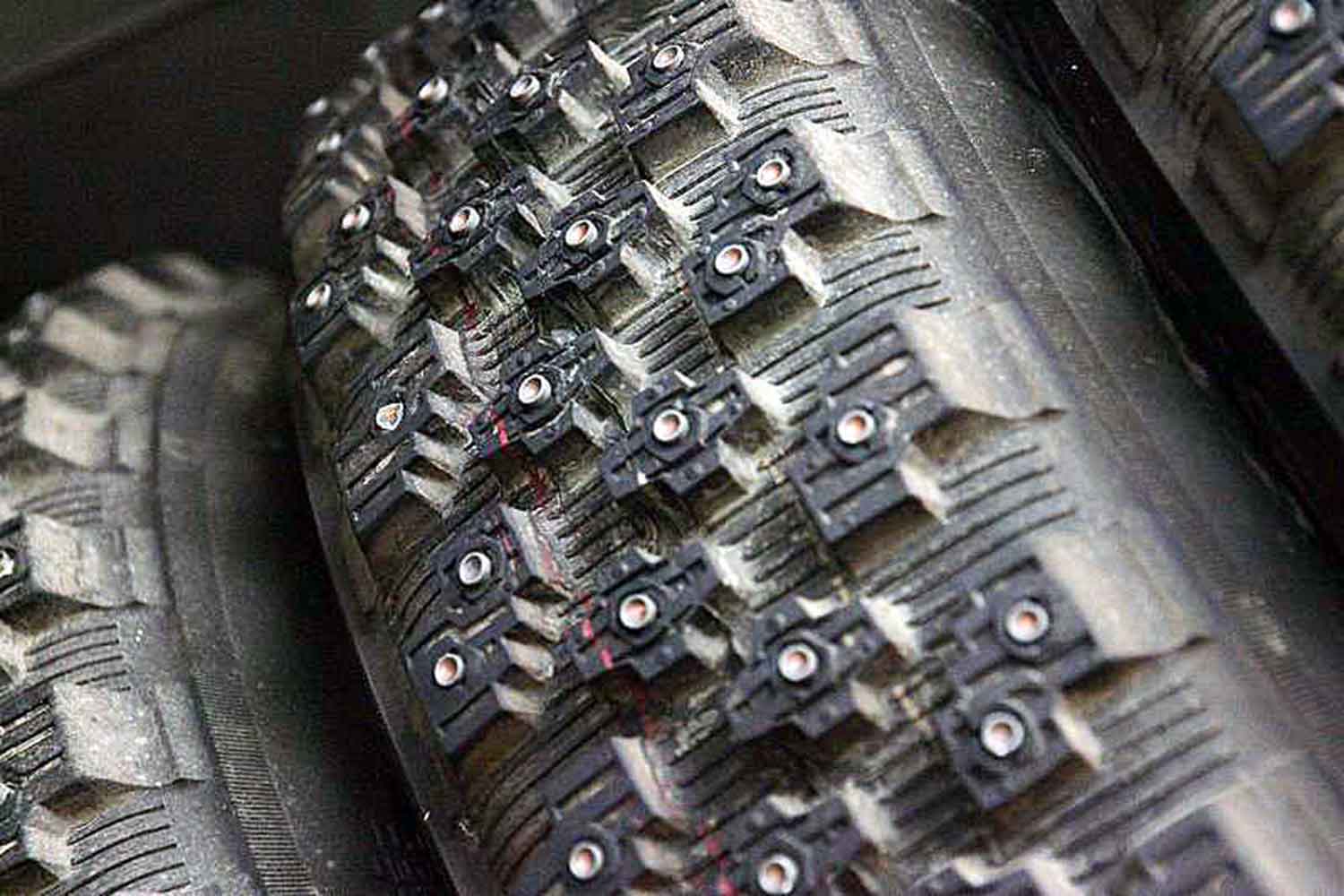

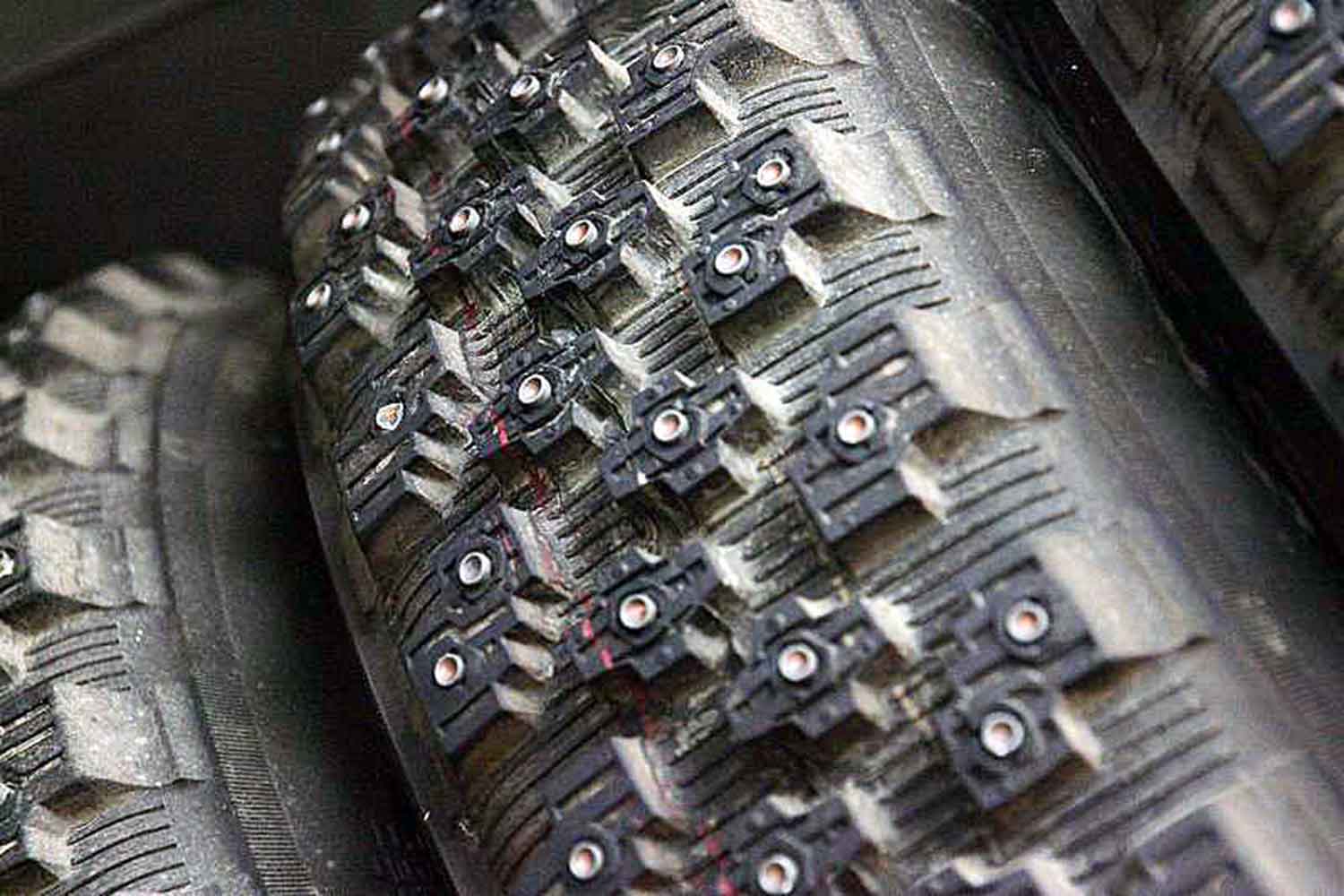

とはいえ、当時氷の性能を重視する人にはスパイクタイヤが用意されていて、こちらを履けばよかったわけです。このタイヤは、氷の路面でスパイクのピン(鋲)がひっかく性能がグリップ性能の大半を作り出していました。

スパイクタイヤのトレッド面画像はこちら

スパイクタイヤのトレッド面画像はこちら

ところが、スパイクがアスファルト路面を削って起こる粉塵問題が深刻になり、前述のようにスパイクタイヤが公道ではほぼ使えなくなってしまったわけです。そうなると、ゴムだけで雪のグリップ性能と氷のグリップ性能の両方の性能を発揮しなくてはなりません。

雪上性能は、うんと乱暴にいってしまえば、雪柱せん断力が高いほうがグリップ性能が出るので、接地面圧は高いほうがいい。つまり、タイヤは細身でブロックを雪の路面に突き刺すようにさせたほうが、理論上はいいわけです。

ところが、スパイクを使わずに氷のグリップ性能を高めるにはどうしたらいいのか。結局タイヤを氷に密着させて接地面積の広さで凝着摩擦(≒粘着摩擦)を高めるほか方法がない、というところに行きつきます。

スタッドレスタイヤを装着してスケートリンク内を走っている様子画像はこちら

スタッドレスタイヤを装着してスケートリンク内を走っている様子画像はこちら

しかし、そう簡単にゴムは氷には刺さりません。そこでメーカーはゴムを柔らかくすることを思いつきます。しかしゴムの特性として、温度が高くなると柔らかくなり、低くなると硬くなります。なので、ゴムが高温になってトロトロになってしまってもグリップせず、逆に低温になって柔軟性を失っても、グリップ性能が極単に低下します。この難しい問題を解決すべく、各タイヤメーカーは、低温で柔らかさを保てるゴムの研究を始めます。

ところが、低温で柔らかなゴムを開発すると、高温でもっと柔らかくなってしまう結果に。スタッドレスタイヤ登場初期のころのトレッドデザインは、雪柱せん断力重視のブロックパターンが主流でした。当然ゴムが柔らかいので、ドライの舗装路面ではブロック剛性が足りず、なかには60km/h程度でもまっすぐ走ることができず、常にあて舵(カウンターステアというほどではありませんが)を当てている必要があるタイヤも、なかにはありました。そうでないタイヤも100km/hくらい出すとかなり怪しい操縦性になっていたように記憶しています。

雪上を走るクルマのスタッドレスタイヤの様子画像はこちら

雪上を走るクルマのスタッドレスタイヤの様子画像はこちら