この記事をまとめると

■運転免許証の原型となる許可証が1903年に「乗合自動車営業取締規則」とともに誕生した

■二輪車の免許は1933年に誕生しヘルメット着用は1972年に義務化された

■1960年に道路交通法が制定されて現在のような運転免許証が交付されるようになった

運転免許には120年以上の歴史あり

クルマやバイクを運転する際に必要となるのが「運転免許」です。では、この運転免許はいつ誕生し、現在までにどのような変化があったのでしょうか。この記事では、運転免許の誕生と転換期となったポイントを紹介します。運転免許の歴史を簡単に知りたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。

運転免許の誕生は1903年

1903年、運転免許の原型となる許可証が日本で初めて交付されました。このときに設けられた「乗合自動車営業取締規則」という規則により、運転者に免許が交付されたことをきっかけに、現在まで続く運転免許制度が始まったとされています。

その後、1907年に「自動車取締規則」が制定されたことにより、自家用車を運転する際にも許可(免許)が必要となりました。なお、このときの自動車取締規則は、各都道府県ごとに定められていたため、現在のような全国統一の規則ではありませんでした。

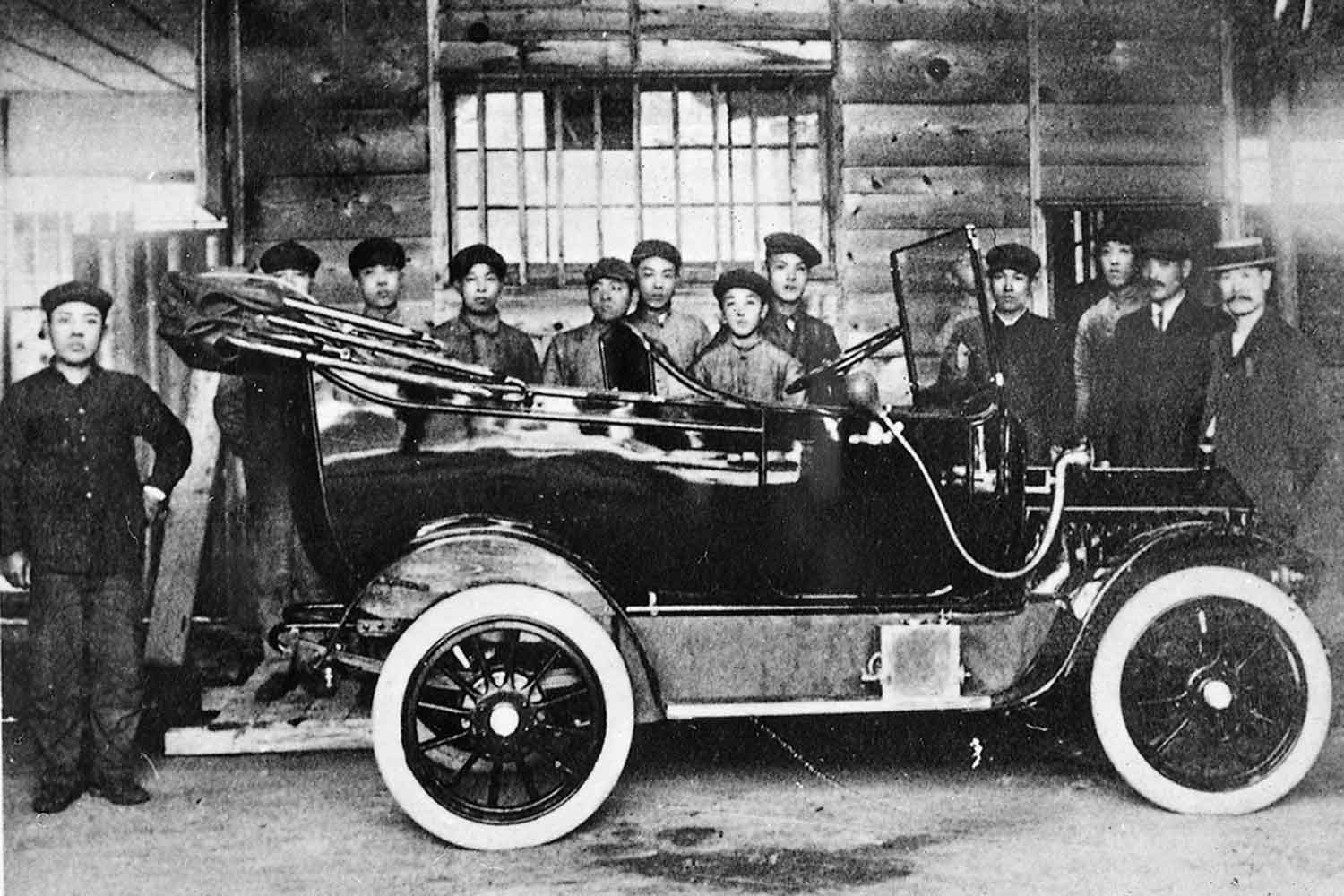

1910年代に生産されたダット自動車と社員たち画像はこちら

1910年代に生産されたダット自動車と社員たち画像はこちら

現在も続く全国統一の内閣府令「自動車取締令」が制定されたのは1919年のことです。その後も、さまざまな法律の変更がなされながら今日の運転免許に至ります。

ここで少し視点を変えて二輪車の免許の歴史にも目を向けてみましょう。

二輪車の運転免許は1933年から

二輪車の運転免許の原型となる制度は1933年に誕生します。このごろは、申請のみで二輪車に乗ることができました。

その後、1947年に「道路交通取締法」が公布され、初めて二輪車に関する運転免許制度が誕生します。ちなみに、このころは二輪車を運転する際にヘルメットの着用義務はありませんでした。二輪車のヘルメット着用が義務化されたのは1972年。しかし、このときは40km/hを超える道路でヘルメットの着用を義務化するという限定的なものでした。

ヘルメットを装着する女性画像はこちら

ヘルメットを装着する女性画像はこちら

その後、1978年にすべての道路で二輪車のヘルメット着用が義務化されたものの、原付に関してはヘルメット着用努力義務に留まっています。

ヘルメットを着用して走る原付の様子画像はこちら

ヘルメットを着用して走る原付の様子画像はこちら

現在では当たり前となった原付のヘルメット着用が義務化されたのは1986年のことです。そのため、40年ほど前までは原付を運転する際にヘルメットを着用しなくても問題なかったということです(ヘルメットがいらなかった時代が懐かしいという方もいるのではないでしょうか)。