この記事をまとめると

■飲酒運転による事故があとを経たず死亡事故率も6.9%と高い

■トラックドライバーによる飲酒運転も少なくない

■検査機器メーカーが開発するアルコールチェッカーの最新事情を解説

運転免許証を読み込めるものも

「絶対にやってはいけない」と口を酸っぱくしていわれ続けている飲酒運転だが、一向になくなる気配がない。とくに、お酒を飲む機会が増える年末年始には増加傾向にあるという。飲酒による大きな事故が報道されるたびに、残念な思いをする人は少なくない。

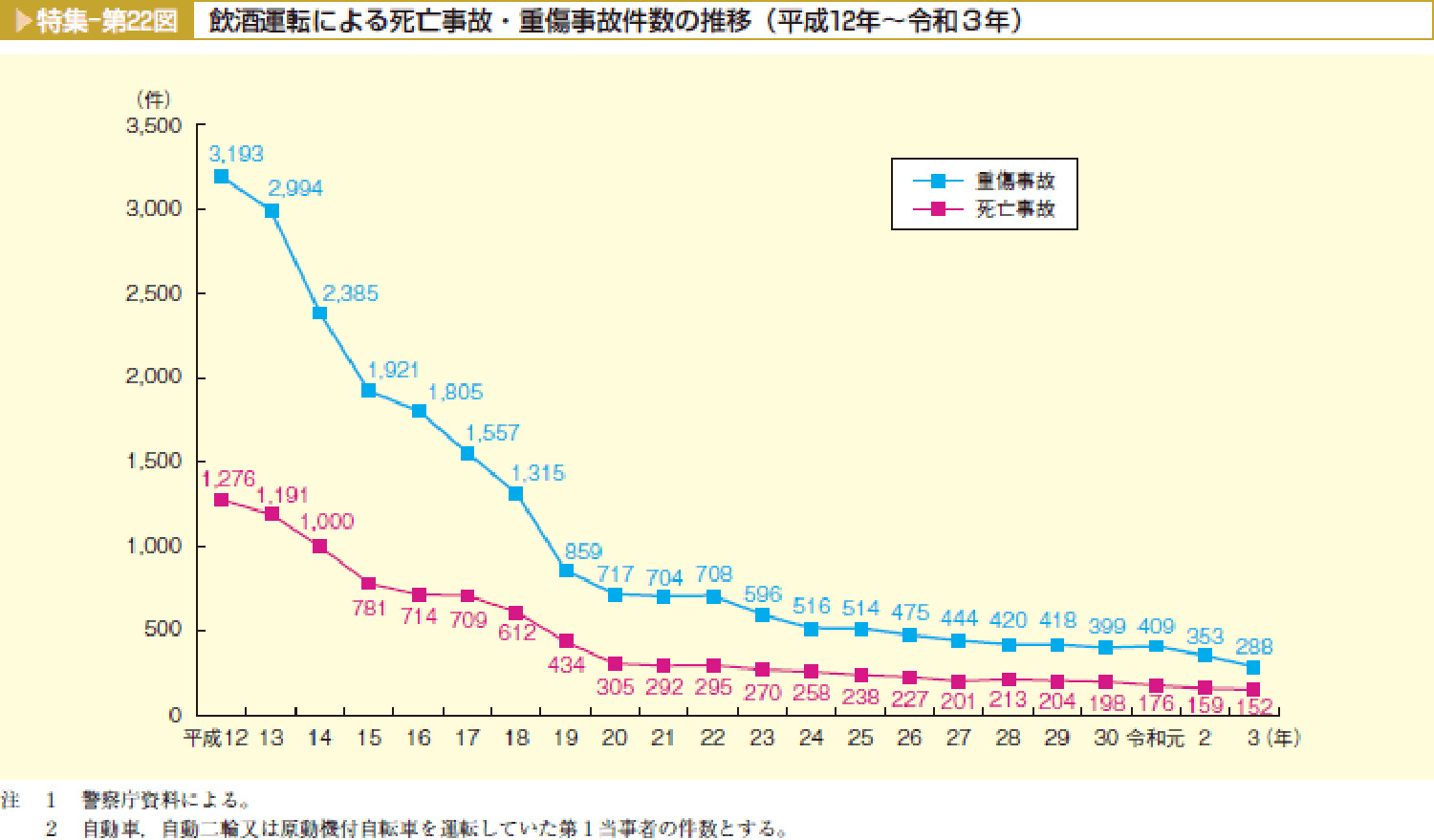

飲酒事故は年々減少傾向にはあるものの、2021年の発生件数は2198件だ。そのうち死亡事故が152件で重傷事故が298件に及んでいる。件数だけ見ればそれほど多くないのではないかと感じた人もいるかもしれない。しかし、飲酒事故が問題なのはその死亡事故率の高さである。

先の数値から、飲酒事故の死亡事故率は6.9%であることがわかる。同年の交通事故件数は30万5196件で、死亡した人は2636人になるから、交通事故死亡率は0.9%ということだ。件数と人数の違いがあるので一概に比較するのは難しいが、飲酒事故による死亡率がそれ以外の交通事故の6倍を超えることは、疑いのない事実なのだ。いかに、飲酒運転が危険な行為であるかということがわかるだろう。

飲酒運転による事故件数の推移画像はこちら

飲酒運転による事故件数の推移画像はこちら

同年の事業者(乗り合いバス、貸切バス、タクシー、トラック)による飲酒事故件数は、35件であった。このうち、トラックが32件で圧倒的に多い。こういった事態を少しでも減らすべく、事業者もドライバーに対する啓蒙活動や、乗務前のアルコールチェックに力を入れている。

しかし、拠点が多かったり深夜帯で管理者がいなかったりすると、チェックがおろそかになってしまうといった事態が発生する。チェックしたふりをしてごまかす、代わりの人にチェックをさせる、そもそもチェックをしない、などといったことが横行してしまうと事故のリスクは一向に下がらないのだ。

そのような状況を改善するべく、検査機器メーカーは新たな機能をもつアルコールチェッカーの開発に注力している。たとえば、温度センサーとカメラを搭載し、アルコールを検知した人物の撮影と検温を同時に行えるタイプの装置などがその代表。万一アルコールを検知した場合は、画面表示が赤くなり警告案内が流れて警告するのだ。

アルコールチェッカー画像はこちら

アルコールチェッカー画像はこちら

本人確認は社員IDを使うタイプもあるが、なかには運転免許証を読み込めるというものもある。これなら、個人の特定は完璧だ。測定されたデータはプリントアウトをすることも可能。機種によっては顔写真がプリントされるものもある。データはコンピュータに送信されたあと、集計して運転日報と併せて管理される。後日、帳票にして出力するのはもちろんのこと、分析して安全運転指導に使用するなどといった利用の仕方もあるのだ。

事務員がいない拠点や深夜帯に出発する場合、あるいは出先で検査が必要になったときなどには、小型の検知器とスマートホンを組み合わせることで、精度の高いアルコールチェックができるタイプがある。専用アプリを使用し、検知している場面を写真に撮ることで、確実な本人確認ができる。データはBluetoothで機器からスマホに送信され、アプリがそれらをまとめてクラウドに送るというシステムになっている。

ドライバーの立場からすれば、出発前のあわただしい時間帯に作業が増えるのを煩わしく思うかもしれない。しかし、飲酒運転はプロドライバーとして絶対やってはならないこと。事業者としても、コンプライアンスの観点からも必要不可欠な確認作業になっている。飲酒運転事故やその犠牲者をなくすためにも、習慣化して安全意識を高めたいものである。