この記事をまとめると

■最近のクルマでは安易なチューニングはエラーの原因となる

■闇雲にラジエターを大型化しても能力を発揮できない場合がある

■大きいインタークーラーほど冷却能力は高いが性能を引き出すには細部の最適化が必要

現代のチューニングは慎重なアプローチが必要

「大は小を兼ねる」ということわざがある。これは「大きいものは小さいものの代わりにもなり、大きなもののほうが何かと役に立つ」という意味だが、カスタマイズの世界ではそれは必ずしも当てはまらず、「適材適所」こそ正義だ。

そもそもチューニングとは、自動車メーカーが莫大な費用をかけて仕上げたクルマのバランスを崩す行為。かつて280馬力の自主規制があった時代は、もてるパフォーマンスをあえて落としていたことで、パーツの交換で秘めた性能を解放する余地があった。しかし、いまや自主規制が撤廃されたことで、出力を十分に引き出しており、それ合わせた最適な部品が装着されている。

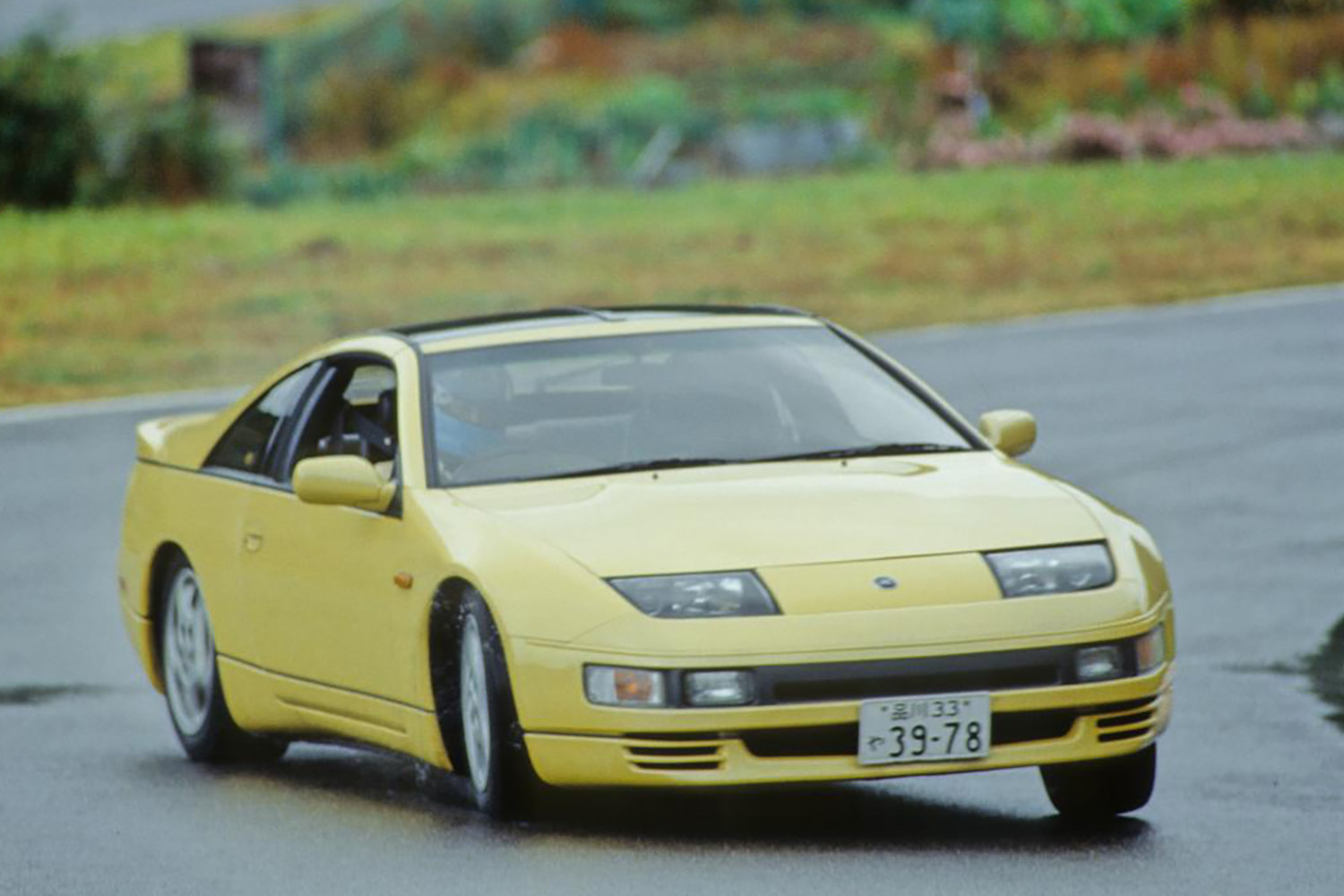

日産フェアレディZの走行シーン画像はこちら

日産フェアレディZの走行シーン画像はこちら

さらには環境性能向上も求められ、あらゆる部分にセンサーによる監視の目が光り、安易なパーツ交換はエラーを引き起こし、フェイルセーフ領域に入ってまともに動かなくなったり、過給圧を意図的に落とすなど緻密にマネージメントされているため、クルマが新しくなればなるほど、チューニングは慎重なアプローチが必要となっている。

ラジエターは冷却水の熱を奪い適正に保つための熱交換器

話が若干横道に逸れてしまったが、今回のお題であるエンジンの熱管理に欠かせないラジエターと過給機付エンジンの性能を引き出すインタークーラーの大型化について話を進めていくことにしよう。

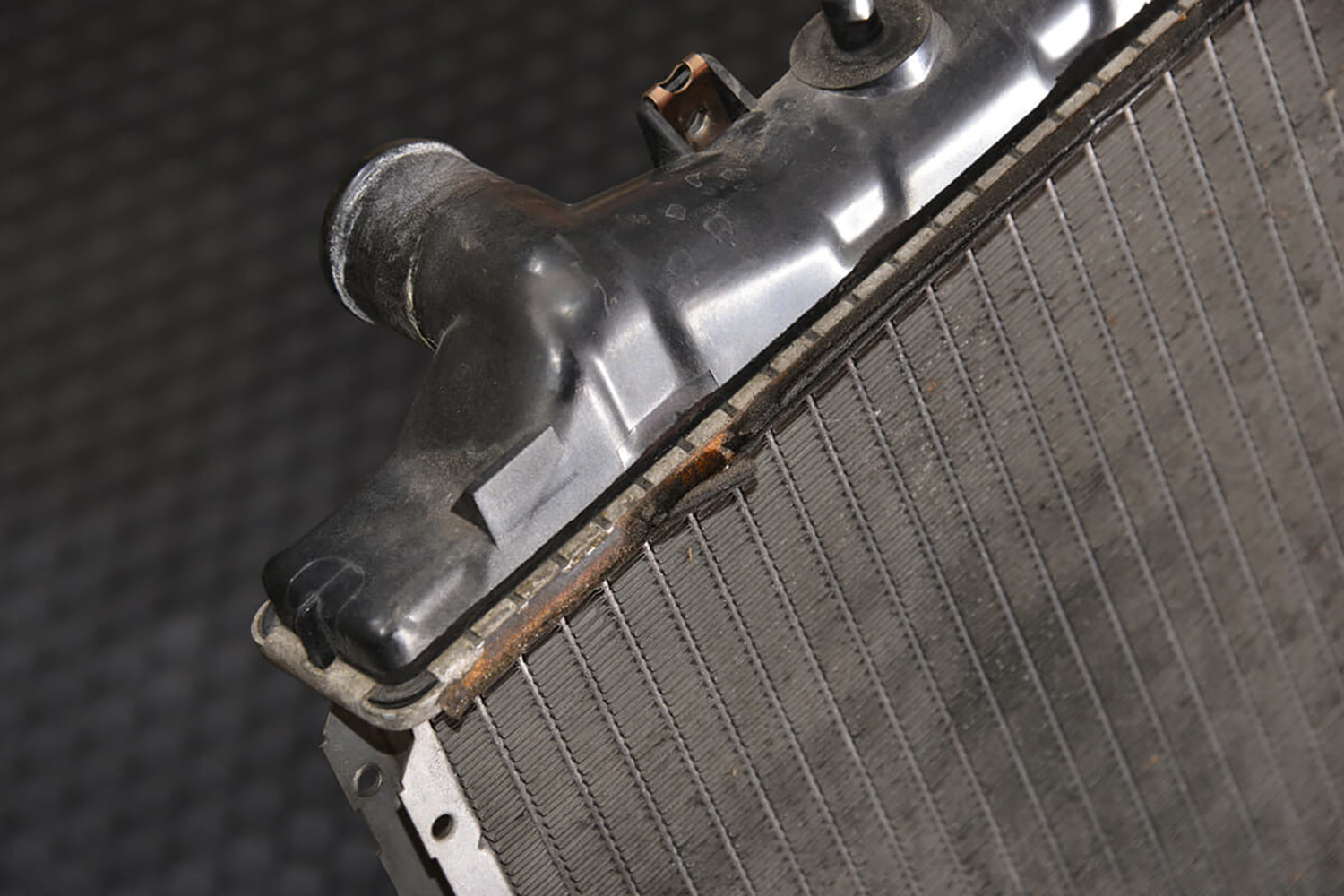

まずラジエター。エンジン冷却水の熱を奪い、適正温度に保つための熱交換器であり、ほとんどの市販車では、クルマのコアサポート前面中央に取り付けられている。冷却水はエンジンからウォーターポンプで送り出され、アッパータンクからロアタンクまでチューブと呼ばれる通路を流れ落ちる(ダウンフロー方式の場合)。チューブとチューブの間にはむらなく全体を冷やすためにフィンと呼ばれるヒダが付いており(ヒダ形状とすることで表面積を増やしている)、そこに走行風が当たることで、冷却水の温度を下げる役割がある。

ラジエターのフィン画像はこちら

ラジエターのフィン画像はこちら

ただ、エンジンをチューニングして出力が上がると、エンジン内の熱量も増える。純正ラジエターがフルに循環しても水温が下がらない場合は、オーバーヒートを起こさないように、純正よりもチューブを通る冷却水の容量を担保できる社外品へ交換することになる。

ラジエターの大型化は渋滞など低速走行時に性能を発揮できない

ただし、コアのサイズを横方向に拡大するのはスペース的に難しく、取りまわしが複雑になるため、冷却水が通るチューブを2層、3層と重ねて容量を増やすのが一般的だが、デメリットもある。確かに層が増すことでコア内を通る水量が増えるので、水温は上がりにくくはなるが、前後方向に厚みが増えることで、走行風の抜けも悪くなる。ある程度の速度レンジで走っているときは冷却能力を担保できるが、渋滞など走行風があまりラジエターに当たらないと、本来のポテンシャルを発揮できず、逆に水温が上がってしまう可能性がある。

ラジエターの上部タンク画像はこちら

ラジエターの上部タンク画像はこちら

どの領域で最適な性能を発揮できるかについての考えはメーカーによってさまざま。サーキットなどのスポーツ走行重視なのか、ストリート向きなのか、想定しているステージについては購入ショップで確認しておいた方がいい。