この記事をまとめると

■OS技研がノスタルジック2デイズに出展

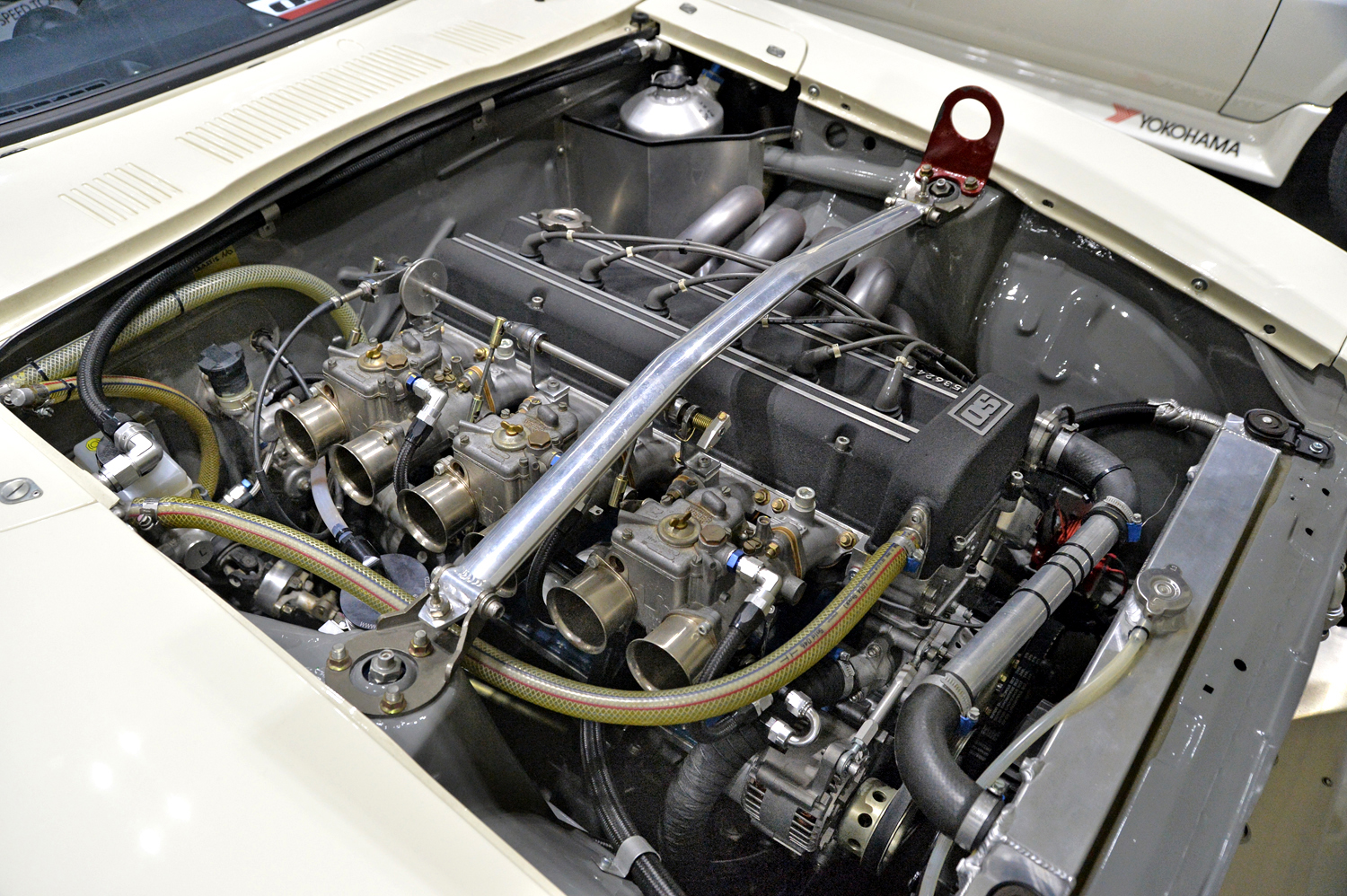

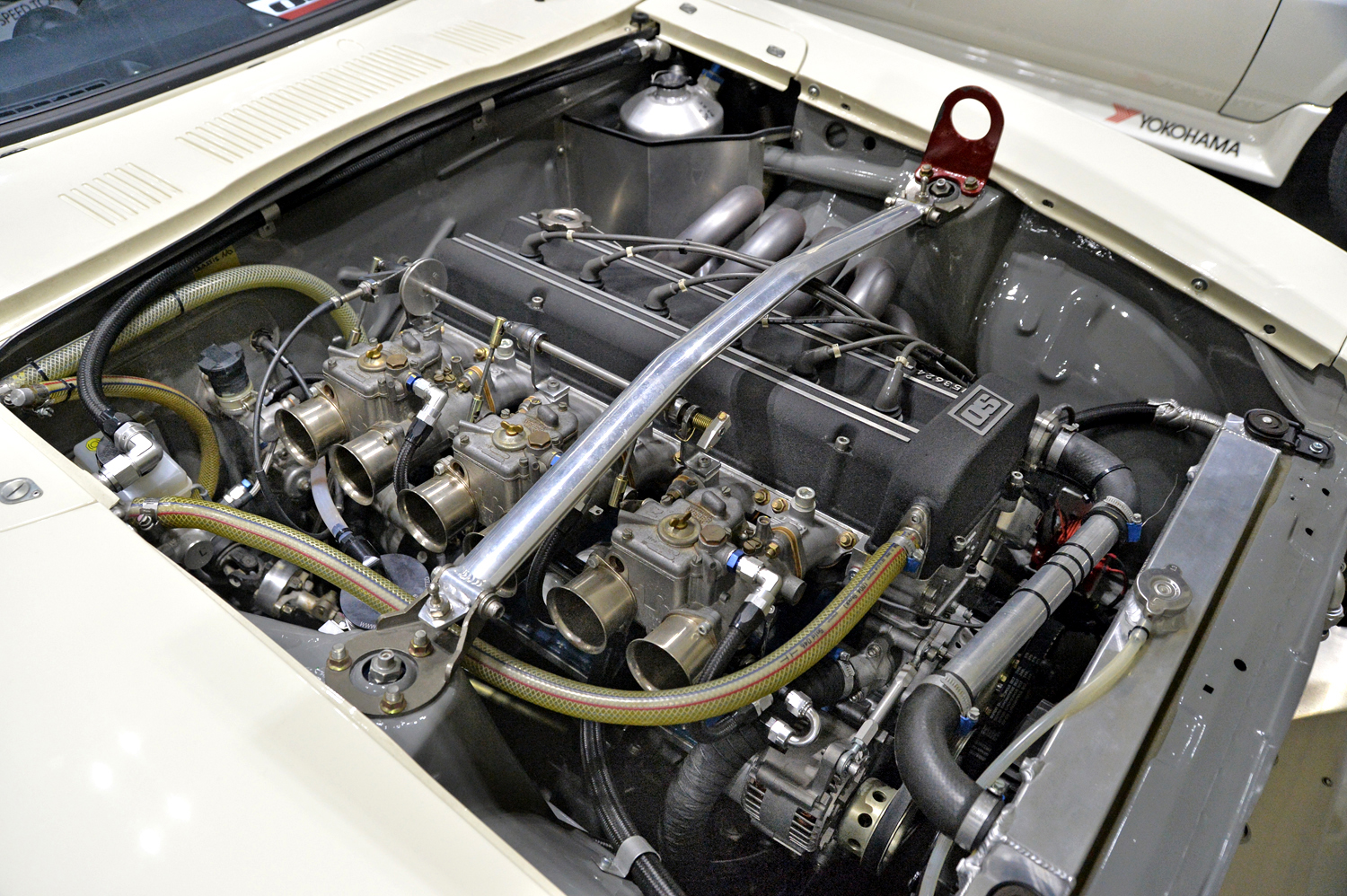

■自社開発のエンジン「TC24-B1Z」を搭載したS30Zを展示

■新開発の「4/7A-G」エンジンを搭載したAE86レビンも展示した

チューニングパーツメーカーがオリジナルエンジンを開発

いまはちょっとした旧車ブームの最中で、日本国内だけでなく、海外でも日本製の旧い車種の人気が高まっています。

国産旧車の花形車種の多くは1970年代に発売されたものです。その時代のエンジンは、バルブを駆動するカムシャフトがクランクシャフトの脇にある「OHV(オーバーヘッドバルブ)」方式から、シリンダーヘッドにある「OHC(オーバーヘッドカムシャフト)」方式へと移行していたころでした。

カムシャフトが吸排気で個別に備わる「DOHC(ダブルオーバーヘッドカムシャフト)」方式は最先端で、レースマシンか、各メーカーの高性能車種にのみ搭載される特別な存在でした。

日産 S20エンジン画像はこちら

日産 S20エンジン画像はこちら

特別な位置付けに置くそんなDOHCのユニットを、自動車メーカーではなく中小のいちチューニングパーツメーカーが製作し、いまでも国産車のチューニング界隈では伝説として語り継がれているのです。

そしてその伝説の存在であるDOHCユニットが、同じ開発者の手によって、現代にリファインして生まれ変わりました。

その開発元である「OS技研」が、2025年2月にパシフィコ横浜で開催された「ノスタルジック2デイズ」で展示を行っていましたので、搭載車両の写真とともにそのエンジンユニットを紹介していきたいと思います。

■当時最先端の考えで開発された「OS技研」の「TC24」ユニット

独自開発のDOHCヘッドをもつ「TC24-B1」ユニットは、1980年にリリースされました。開発を行ったのは岡山のチューニングパーツメーカー「OS技研」です。

OS技研のルーツは1960年代に遡ります。幼少のころからメカニズムに才を発揮していたという創業者の岡崎氏は、18歳のときに、その当時の最先端だった欧州のオートバイなどを参考にして、自身で設計を行ったオートバイ用のエンジンを製作したそうです。

OS技研のS30Z画像はこちら

OS技研のS30Z画像はこちら

そんな岡崎氏は、国内で盛り上がりを見せていた4輪レースの世界に自然に没頭するようになり、オリジナルのパーツで性能を向上させたマシンで戦いながら、その技術を活かしてチューニングパーツの製造販売を行う「OS技研(創業当時は岡﨑スピード技術研究所)」を創業します。

そして1970年代に入ると、かねてからの目標だった4輪の市販車レースで勝てる高性能エンジンの開発を始め、1974年には、日産のOHC直列4気筒1600ccの「L16型」ユニットをベースにして独自設計のDOHC 16バルブヘッドを搭載した「TC16-MAⅡ」ユニットのプロトタイプを完成させます。

その「TC16-MAⅡ」でレースに出場して完成度を高めていきながら、1980年にプロジェクトの最終段階である6気筒ユニット「TC24-B1」を完成させました。

■「TC24-B1」の先進性

「TC24-B1」の特徴は、なんといってもそのDOHCヘッドでしょう。

それ以前の1970年代には、日産、トヨタ、いすゞからDOHCヘッドをもつ高性能エンジンがリリースされていましたが、ごく限られた高性能車種だけのユニットでした。

しかも「TC24-B1」は、1気筒あたり4つのバルブをもつ最先端の設計でした。

そう聞くと、1969年にリリースされた日産の「S20型」ユニットが他社に先駆けて4バルブ仕様を採用して大きな話題を呼びました。それを踏まえると、それから10年後にアフターマーケットでリリースされるのは妥当かと思いますが、「TC24-B1」は設計思想が新しかったんです。

OS技研のTC24-B1エンジン画像はこちら

OS技研のTC24-B1エンジン画像はこちら

それを象徴するのはバルブの挟み角で、「S20型」は吸排気のバルブの角度が60度なのに対して、「TC24-B1」は40度とかなり狭い設計です。

その2年後にリリースされたトヨタの「1G-GE型」でも約50度でした。

この角度が狭いほうがいい理由は、高回転での吸排気効率を高めるためで、この「TC24-B1」は当時のレーシングエンジン並みの設計でした。それを中小のチューニングパーツメーカーが成し遂げたのは偉業といえるでしょう。

実際の性能も、それを裏付けるものでした。直列6気筒の2870ccで、最高出力の325馬力を7400rpmという高回転で発揮しています。許容回転数は9000rpmと、まさにレーシングエンジンというスペックでした。

この「TC24-B1」のコンプリートエンジンは、レース用に9台のみが出荷され、その希少性からいまでは幻のユニットとなっています。