この記事をまとめると

■2024年12月、東京都狛江市で自動運転バスの試乗会が開催された

■ローカル5Gなどを活用した遠隔型自動運転の実証実験だ

■目的はさまざまな交通手段と共存できるモビリティサービスの構築

さまざまな交通手段と共存できるモビリティサービスを目指す

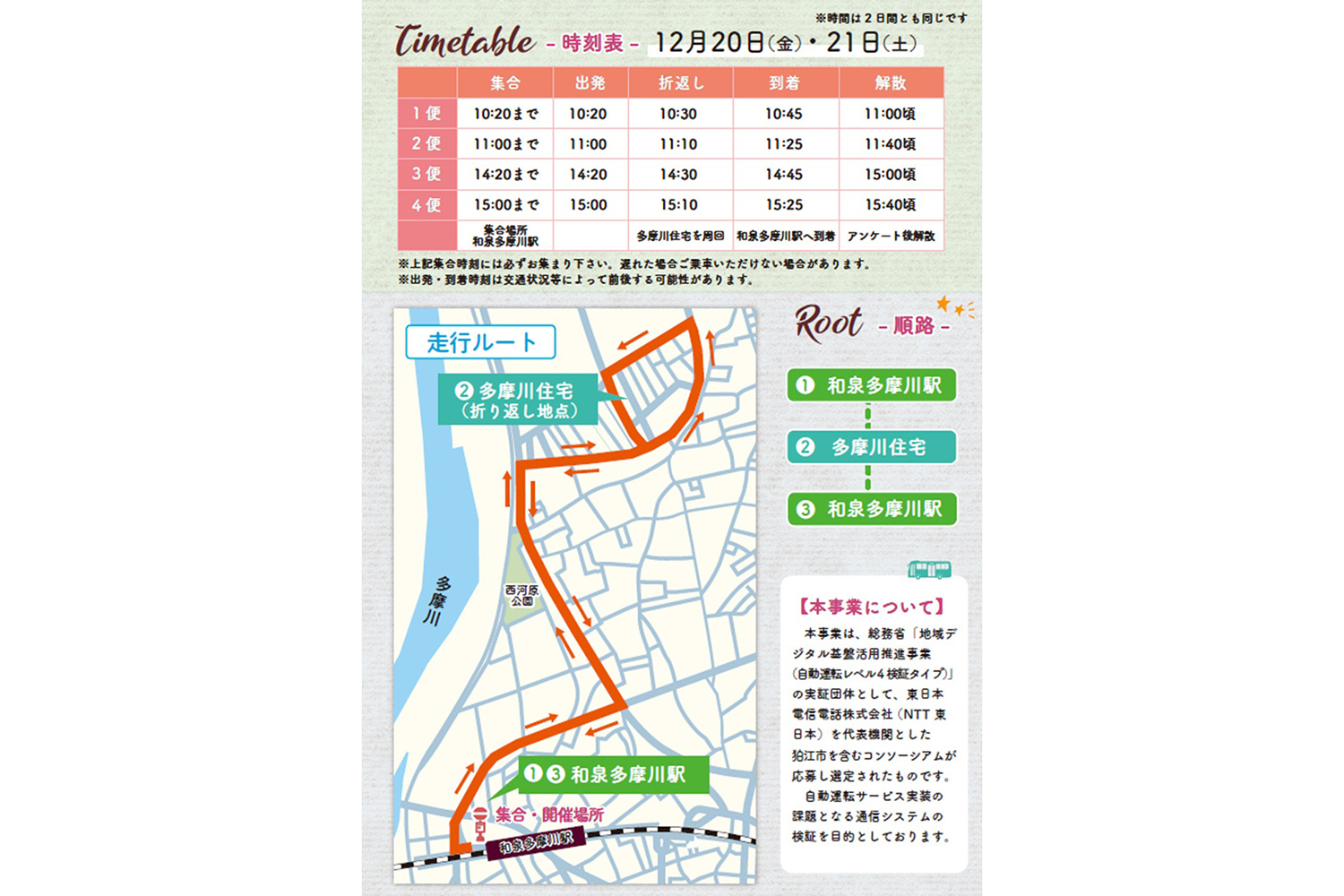

2024年12月20日、21日の2日間、東京都狛江市で自動運転バスの試乗会が開催された。これは、狛江市のほかNTT東日本など複数の事業者が共同企業体として進めている事業の一環である。本事業の内容は、総務省の「地域デジタル基盤活用推進事業(自動運転レベル4検証タイプ)」として、「ローカル5Gなどを活用した遠隔型自動運転」の実証実験を行うものだ。

近年は少子高齢化の影響もあって地方都市では過疎化が進み、路線バスの採算が厳しい状態になって減便、廃止が続いているといわれている。そのため、住民の移動に深刻な影響の出ている地域が増えているのだ。その対策として、自動運転バスの導入を検討している自治体は多いのだが、狛江市の場合は少し事情が異なっている。

実証実験のイメージ画像はこちら

実証実験のイメージ画像はこちら

同市では近年、人口増加傾向が続いているが、さらに多摩川住宅地区では新たに再開発が計画されており、2025年度以降の人口は現在の約2倍に増加することが見込まれている。ところが、現状では公共交通機関の利用客が減少傾向にあることや、「2024年問題」などで乗務員不足が深刻化しており、バス路線の減便や縮小、廃止に繋がっている。これにより、喫緊の課題となっている持続可能な公共交通サービスを確立するべく、遠隔型自動運転バスの導入検討を通じて、安心安全な地域公共交通の実現を図ろうと考えているのだ。

この実証実験の目的は、歩行者、自転車、バイク、自動車など、さまざまな交通手段が行き交う環境下で、遠隔型自動運転バスやその運用のため、道路上に設置したスマートポールの適用性を検証することで、さまざまな交通手段と共存したモビリティサービスの構築を目指すことにある。

実証実験のイメージ画像はこちら

実証実験のイメージ画像はこちら

この実験により、キャリア通信が混雑するエリアや電波強度の弱いエリアにおいて、ローカル5Gなどの通信技術やスマートポールを活用することで、スムースな自動走行が可能になるように実証を重ねるわけだ。2024年度は多くの利用者が集まる駅を基点とし、歩行者や自転車、バイク、自動車などが行き交う道路を通り、大規模な住宅地区を結ぶ区間において、以下の3つのポイントを検証する。

・公道での自動運転走行実証

小田急線和泉多摩川駅と多摩川住宅間を結ぶ約5kmの区間において、ティアフォー社製Minibusを用いた自動運転レベル2の自動走行実証を実施。

・ローカル5Gなどの無線通信を活用した走行時の映像、音声通信の実証

自動運転レベル4の実装に向けて、公道に敷設したローカル5Gなどの無線通信を活用し、遠隔監視拠点との映像、音声通信を検証。

・スマートポールの活用による交通状況を先読みした走行の実証

道路上に設置したスマートポールが取得したセンサー情報やカメラ映像を、ローカル5Gなどの無線通信で自動運転バスや、遠隔監視拠点へ配信することにより、交通状況を先読みした走行の実証を実施。

市民を対象とした試乗会は、おおむね好評であったという。これを受けて共同事業体は、レベル4自動運転の社会実装に向けた技術検証と、市内各地域において自動運転の意識醸成を進め、2027年度の社会実装を目指す。また、このモデルは他の自治体への展開も視野に入れており、乗務員不足などといった地域交通がもつ課題解決に、一役買うことを期待されているのである。