この記事をまとめると

■大型免許取得時に実施される深視力検査について解説

■深視力検査では遠近感や立体感を把握する能力をチェックする

■平均誤差が2cm以下であることが合格の条件だ

遠近感や立体感が把握できているかをチェック

目の検査といえば、視力検査を思い出す人が多いだろう。ひらがなやランドルト環が並んだ表を見ながら、遮眼子を使用した状態で「り」「へ」や「右」「下」などといって、妙に緊張しながら受検したことを思い出すのではないだろうか。この検査は静止視力検査といって、一般的に健康診断や眼科などで行われるものである。

運転免許を取得するときや更新するときに、受検する適性検査のなかにも視力検査がある。多くの人が対象となる1種普通免許などでは、静止視力検査が実施される。ただ、このときに紙の表や電光板ではなく視力検査装置を使用する。双眼鏡のような窓から覗いて、見えた文字やランドルト環の空いている方向を答えるというものである。

視力検査のイメージ画像はこちら

視力検査のイメージ画像はこちら

高齢者講習ではこのほかに、以下の3つの視力検査が行われる。

・動体視力検査

動いているものが、どれだけ見えているのかを判断する検査。検査装置を覗いて奥から迫ってくるランドルト環を確認し、空いている方向をレバーで回答する。できるだけ、早い段階で確認することが望ましい。

・夜間視力検査

「視力の回復時間」と「眩光下(げんこうか)視力」を検査する。眩しい光を直視してから真っ暗な状態にし、そのあとランドルト環の空いている方向を回答。早く確認できることが望ましい。

・視野検査

正面を向いている状態で、左右についてどの程度の角度まで物体を認識できるのかを検査する。ある1点のものを見つめたまま、左右に物体を動かして視界から見えなくなったら合図をする。広い角度を見えていることが望ましい。

これらは講習の課程で実施されるために、どのような結果であってもこの段階で免許不合格になるわけではない(適性検査では、基準に満たないと不合格になる)。

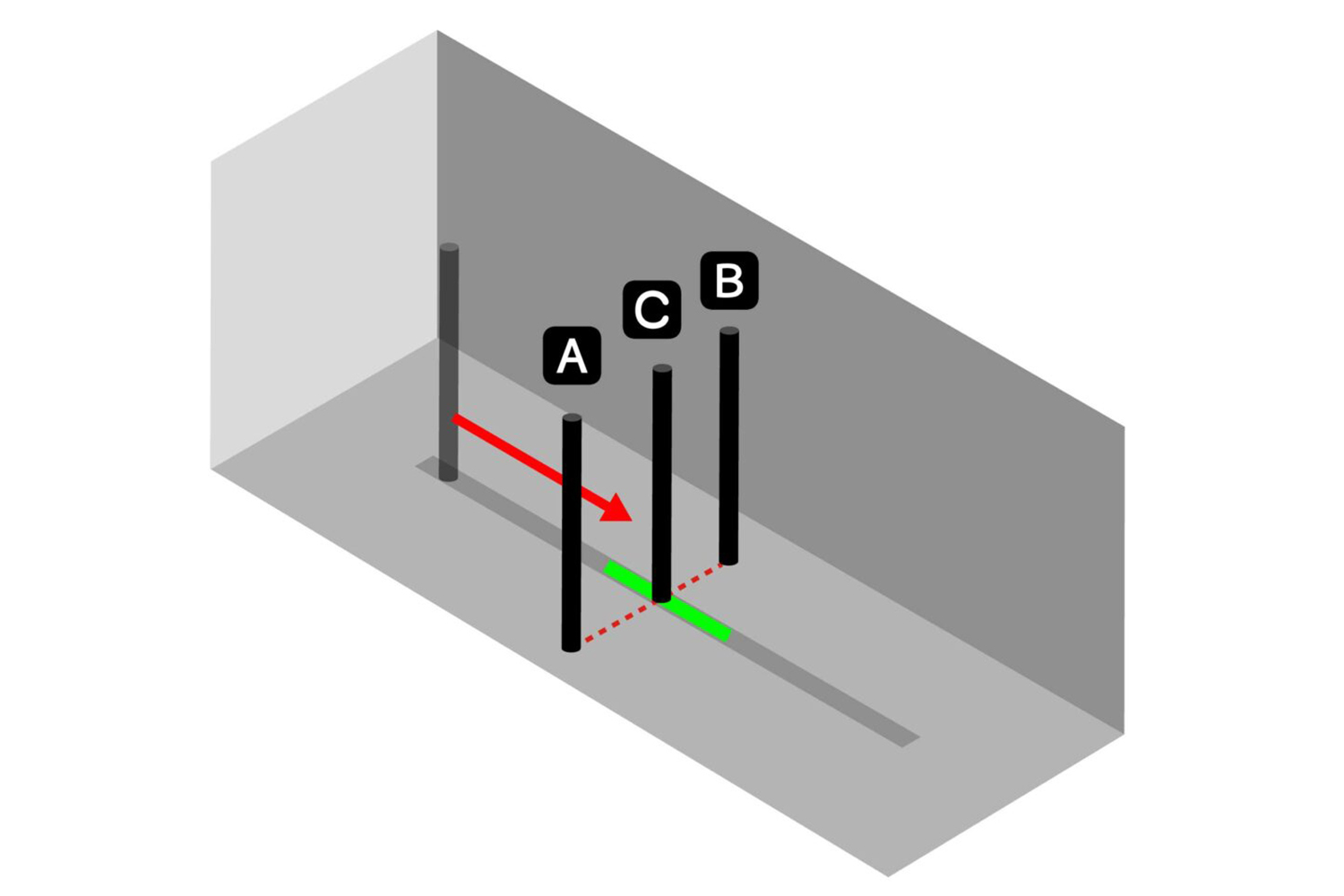

これとは別に、深視力検査が実施される運転免許がある。対象となるのは、大型第1種免許、中型第1種免許(限定なし)、準中型第1種免許(限定なし)、牽引免許、第2種免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許だ。三棹法の奥行知覚検査器を使用し、2.5mの距離で3回検査する。その平均誤差が、2cm以下であることが合格の条件だ。

深視力検査のイメージ画像はこちら

深視力検査のイメージ画像はこちら

この検査では、遠近感や立体感を正しく把握する能力をみている。三棹法とは、3本の黒く細い棒を並べて左右の2本を固定し、その状態で中央の棒を被験者からみて手前と奥へ往復的に動かし、3本の棒が並行になったと確認した時点で、合図を出すという検査法である。3回実施して平均誤差が2cm以下ということは、1回目に6cmの誤差があっても2回目と3回目に誤差がなければ、合格するということになる。

深視力は、乱視や不同視(両目の屈折力が等しくない状態)がある場合や、俊敏性に欠ける場合(3本の棒並行になったことを正確に確認しても、合図が遅れるなどする)は合格しにくいといわれる。くわえて、この検査は日常的なものではないために、慣れていないことで不合格につながることがあるようだ。

トラックのイメージ画像はこちら

トラックのイメージ画像はこちら

合格するための対策としては、まず検査前日は目をゆっくり休めるなどして、調子を整えておくことが肝要である。また、三棹法の検査機がある眼鏡店や自動車教習所で、事前に練習をしておくこともいいだろう。パソコンやスマートホンアプリのなかで、類似の機能を持つゲームやシミュレーターなどがあるので利用するという手もある。もちろん、乱視や不同視がある場合は矯正しておくことが前提になる。日常ではなじみのない検査だが、遠近感や立体感は大型車の運転に不可欠なものなのである。