この記事をまとめると

■東京都は環境確保条例によりディーゼル車を規制

■基準を満たさないディーゼル車は東京都を走ることができない

■不適合車で東京都を走行した場合はどうなるのだろうか?

15万円以下の罰金を受ける可能性も

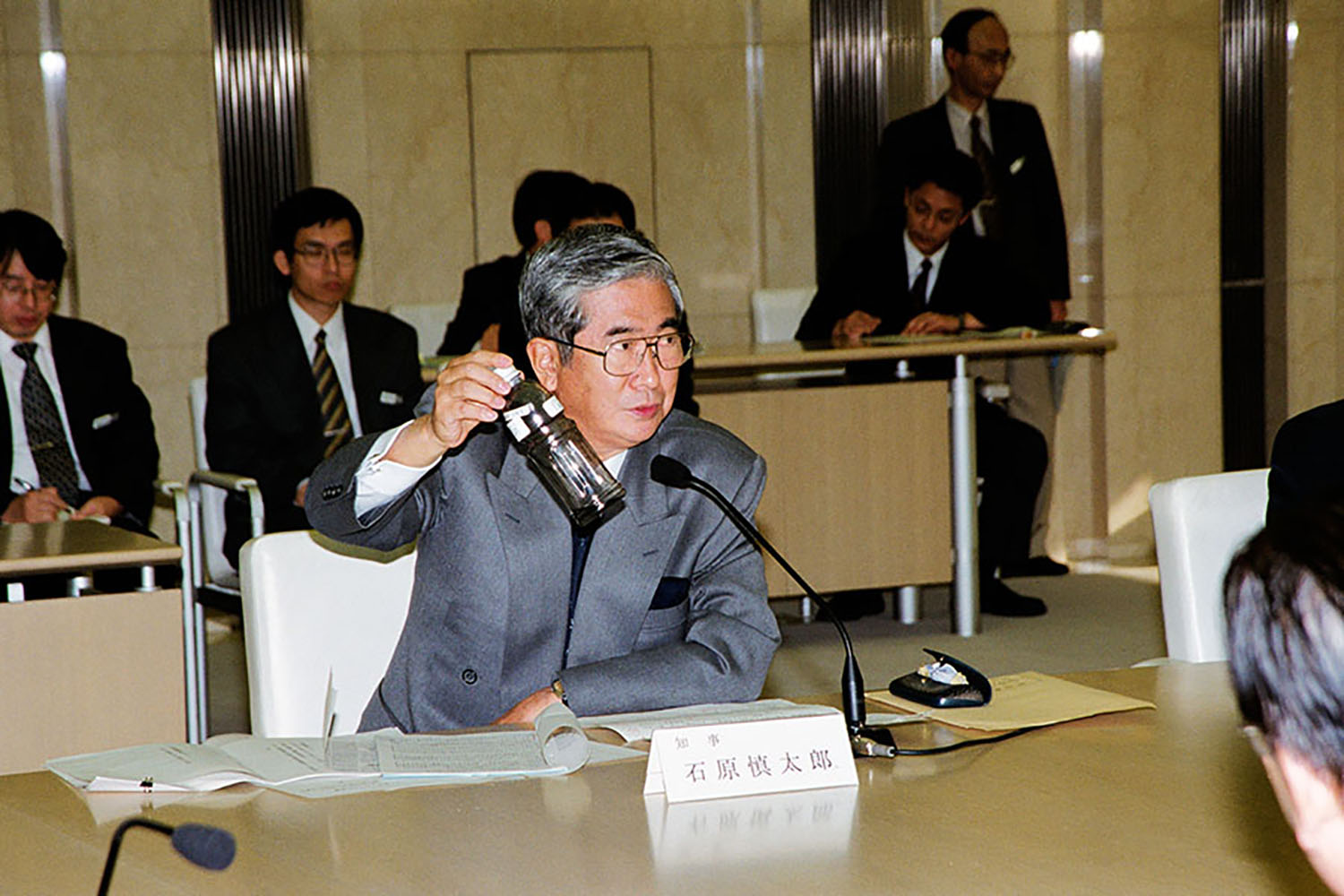

1999年8月、東京都の石原都知事(当時)は黒い粉の入ったペットボトルを振りまわし「東京都民はこんなものを吸い込まされている」と訴えた。テレビに映し出されたパフォーマンスのインパクトは相当なもので、この瞬間にディーゼル車は全国民を敵にまわしたといっても過言ではない。

高度成長期後半から、公害が大きな社会問題になっていた。重大な公害病が多数発生し、環境対策は早急に取り組まねばならない課題として浮上したのである。自動車産業においても、国の基幹産業として経済成長を支えていたが、排気ガスによるスモッグなどが公害として問題になっていた。これらを解決するべく、官民一体となって対策に乗り出した結果、さまざまな新しい技術が開発され、公害問題は一定の改善に成果を出した。

石原都知事画像はこちら

石原都知事画像はこちら

しかし、1990年ごろにはダイオキシン問題が発生したり、光化学スモッグがピークを迎えたりして、環境対策が十分とはいえない状況にあることが顕在化した。そこに、冒頭の石原都知事のパフォーマンスである。ディーゼル車に対する排気ガス規制は、待ったなしで行わなければならない課題だと、国民に認識されたのも無理はない。

その後、東京都とその周辺自治体がディーゼル排気ガスに関する独自の規制を、条例により定めるに至った。本来、このような規制は、環境基本法や道路運送車両法といった法律によって規制されることが多い。しかし、環境問題は地域によって事情が異なるほか、石原都知事が迅速性を求めたことなどもあって、首都圏を中心とした規制が先行した。

低排出ガス重量車のイメージ画像はこちら

低排出ガス重量車のイメージ画像はこちら

東京都は環境確保条例により、以下の範囲でディーゼル排気ガスを規制している。

対象車両:トラックバスなどのディーゼル車(乗用車は含まず)

対象地域:島嶼部を除く東京都全域

この条例に違反した場合は、

運行責任者:違反車両に対する運行禁止命令。これに従わないときには、違反者の公表や50万円以下の罰金を受けることがある

荷主事業者:荷物の受託者に条例を遵守する自動車の使用を指示することなど、必要な措置をとることを勧告。これに従わないときには、違反者の公表することがある

実際の取り締まりはどのようになされるのかだが、これは基本的に警察が行うわけではない(警察の管轄外ということではない)。東京都では、2001年に自動車公害監察員(自動車Gメン)を設置。彼らが巡回するなどして、検査、指導といったことを実施しているのだ。すなわち、取り締まる専門官がいるということであり、逃げ得は許されないのである。もし、Gメンの立入検査などを拒んだり妨げたりした場合は、それだけで15万円以下の罰金を受ける可能性があるのだ。

ディーゼル車のイメージ画像はこちら

ディーゼル車のイメージ画像はこちら

実際に2023年度は、主要幹線道路・市場付近・都庁周辺などの75カ所で、厳しい取り締まりが実施された。その際に確認・調査をした総台数3242台で、そのうち1391台は都外の車両である。これまでにGメンが確認・調査した延べ台数は5万6412台で、摘発した違反車両は1151台に及ぶ。

目に見えない排気ガスだが、放置すれば未来の環境を奪うことにもなりかねない。すべての物流関係者が高い意識をもち、規制に適合した車輌を使用して、環境に配慮することが求められているのである。