この記事をまとめると

■三元触媒は排ガス浄化に不可欠な装置で1970年代に規制クリアのために生み出された

■3種の貴金属を使用し、酸化と還元を同時に行う仕組みとなっている

■現在は規制強化に伴って迅速な加熱など求められる要件が多い

排気ガスがクリーンなのは三元触媒のおかげ

ガソリンエンジン車に欠かすことのできない排出ガス浄化装置が、三元触媒と呼ばれる後処理の機能部品だ。

排出ガス浄化の規制が本格化したのは1970年以降であり、きっかけは米国のマスキー法にある。とくにカリフォルニア州は公共交通機関がなくクルマの台数が多い。また、地理的に海に面しており、背後にはシエラネバダ山脈が控えることで大気が滞留しやすく、光化学スモッグの温床となっていた。そこで、大気汚染対策は喫緊の課題であったのだ。

日本車についても、米国への輸出の多くがカリフォルニア州であるため、速やかな排出ガス対応を迫られた。また、国内でも光化学スモッグの被害は関東や関西の大都市部で発生しており、昭和48年(1973年)規制以降、50年規制、53年規制と相次いで排出ガス規制強化が行われた。

排気ガスのイメージ画像はこちら

排気ガスのイメージ画像はこちら

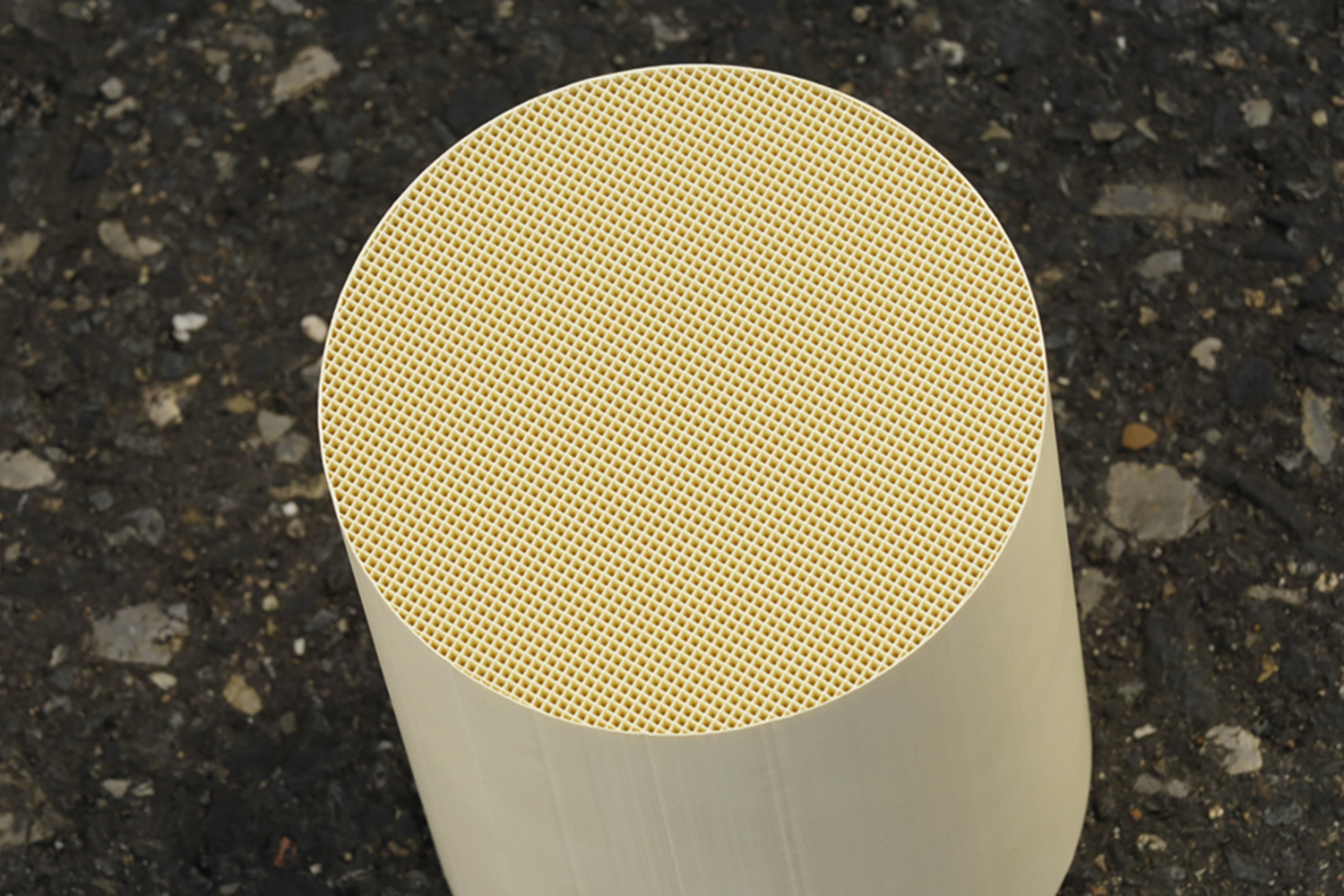

当時の基準でもっとも厳しい昭和53年規制を達成するために開発されたのが三元触媒だ。ひとつの触媒で酸化と還元の作用を起こさせることができ、有害物質である3要素、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)の排出量を大きく削減することができるようになった。

ちなみに、COとHCは酸化させることにより、COはCO2(二酸化炭素)に、HCはCO2とH2O(水)に、NOxは還元により、O2(酸素)とN2(窒素)になる。

酸化とは酸素を加えることで、還元とは酸素を取り除くことをいう。酸化と還元はまったく逆の化学反応だが、これをひとつの触媒で実現するのが三元触媒である。

三元触媒には、プラチナ/パラジウム/ロジウムという3種の貴金属を用いる。プラチナは白金のことで、宝飾品などに使われる。パラジウムは、身近な例では歯科の銀歯と呼ばれる治療の材料だ。また、水素吸蔵合金としての利用もある。ロジウムはメッキなどで使われる。いずれにしても、触媒を構成する材料は貴金属なので、高価な自動車部品になる。

三元触媒画像はこちら

三元触媒画像はこちら

新車販売が好調であればあるほど、それら貴金属の原材料費は高騰するため、触媒を盗んで貴金属を売りさばこうとする犯罪も増えてきているという。

1970年代の排出ガス規制から、今日ではさらに規制の強化が進んでおり、エンジン始動直後から排出ガス浄化を行うことが求められる。それゆえ、エンジン排気系のマニホールド直後に三元触媒を配置するようになっている。そもそも三元触媒は、ある温度に達してから効果を発揮するため、素早く温度を上げる必要があるからだ。

いっぽう、排気音を抑えるマフラーは車体後部に取り付けられている。外観はいずれも筒状の部品なので、見わけがつきにくいかもしれない。だが、搭載されている場所から推測することができる。そのうえで、よく観察すれば、三元触媒はやや小柄の円筒形で、排気の消音マフラーは楕円の断面を持つやや大柄なものであり、その大きな空間を活用して音量を下げるだけでなく、音色の調整なども行っている。