この記事をまとめると

■マツダが新型エンジン「SKYACTIV-Z」を開発中だ

■2027年に市場に投入される予定となっている

■今までのSKYACTIVシリーズをはるかに凌ぐ熱効率を実現できるとしている

SKYACTIV-Zってなんだ?

マツダが開発中の新エンジン「SKYACTIV-Z」がクルマ好きの注目を集めている。

この名前が最初に知られるようになったのは2024年秋、2025年3月期 第2四半期決算の発表時だった。

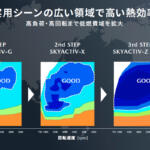

その段階では、「理論燃焼であるラムダワン燃焼を使い、低回転から高回転まで広いレンジでスーパーリーンバーン燃焼を実現することで高い熱効率を実現し、優れた環境性能と走行性能を提供できます」という非常に短い文言で、マツダが新しいエンジンを開発していることを示すのみだったが、“スーパーリーンバーン”という言葉、そして究極を示すアルファベット「Z」を付けたネーミングに期待は高まるばかりだった。

そして、先日開催されたマツダの「マルチソリューション説明会」において、SKYACTIV-Zについて、さらなる情報が発信された。

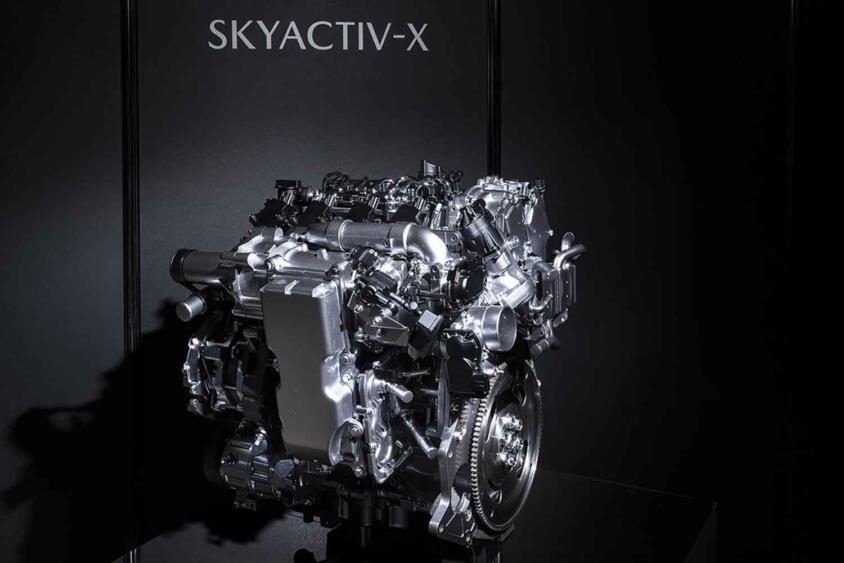

SKYACTIV-Zの特徴画像はこちら

SKYACTIV-Zの特徴画像はこちら

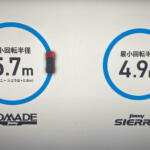

結論からいってしまえば、この新エンジンがローンチされるのは2027年内で、同社が独自開発したハイブリッドシステムを組み合わせ、次期CX-5に搭載されることが明らかとなった。また、エンジンの基本設計については従来からある2.5リッターをベースにするといった発言もあった。

だからといって従来エンジンの改良版と捉えてしまうのは誤解だ。SKYACTIV-Zは名前のとおり、究極の内燃機関と呼ぶにふさわしい革新的な技術を採用している。

SKYACTIV-Zのイメージ画像はこちら

SKYACTIV-Zのイメージ画像はこちら

技術的なポイントとしてフォーカスしたいのが「遮熱」と「スーパーリーンバーン」の2点だ。

まず、「遮熱」から説明したい……のだが、じつは現時点では具体的なメカニズムについては発表されていない。これまで逃げる一方だった熱を動力に変換する技術を開発中という方向性が示されたのみだ。

過去の量産エンジン技術を振り返ると、排熱の再利用としてはターボチャージャーによる過給くらいしか思いつかない。モータースポーツ用パワーユニットや実験室レベルであれば熱を利用した発電という手法もあるが、もっと斬新なダイレクトに動力に変換する技術の開発が進んでいるようだ。

思えば、マツダのSKYACTIV-Xでは、エンジンを覆うカプセル化によって暖機の促進と遮音効果を狙っていた。こうしたアプローチがあってこそ、遮熱技術が生まれたのだとすれば、マツダらしいエンジン技術の積み上げによる成果ともいえそうだ。