この記事をまとめると

■2024年10月に第56回全国トラックドライバーコンテストが開催

■コンテストではオリンピックのごとく真剣な勝負が繰り広げられている

■この記事ではトラックドライバーコンテストの厳格なルールを紹介

予選を勝ち抜いた142名のトラックドライバーが決勝を戦った

2024年10月、茨城県ひたちなか市で開催された「第56回全国トラックドライバーコンテスト」。全日本トラック協会(以下:全ト協)が主催するこの大会は、全国にある支部ごとの予選を勝ち抜いた142名のトラックドライバーが、4トン、11トン、トレーラー、女性の4部門に分かれて栄冠を競い合う催しだ。競技には学科と実科があって合計1000点なのだが、今大会の優勝者は990点という高得点を獲得している。ただ、競技者の平均点は879点であるから、難易度は比較的高いといえよう。

コンテストといえばイベント的に開催されるものが多いので、競技そのものよりも懇親の色合いが強いと思われがちだ。テレビでも「仮装コンテスト」といったものがあり、参加者は真剣に取り組んでいるものの、おもしろさを追求したバラエティ的な捉え方が多数派だといえよう。トラックドライバーコンテストも、知らない人から見れば、業界のお祭り程度に思われているのかもしれない。

トラックドライバーコンテストのようす画像はこちら

トラックドライバーコンテストのようす画像はこちら

しかし、実際はトラックのオリンピックといってよいほど真剣な勝負が行なわれている。確かに、ギャラリーもいて相応の盛り上がりはあるものの、競技内容の難易度は半端ではない。実科競技で目を引くのは、バックによるS字やスラローム走行だ。これらを、バックカメラなどのセンサーを用いずに、ミラーなどの目視だけで障害物を避けながら行うのである。また、学科競技では道路交通法、道路運送車両法などの法律に関することのほか、車両の構造機能や運転常識などについて細かな設問がされている。選手たちは1年かけて過去の問題を解いたり、テキストを使って毎日勉強をしたりして、大会に臨んでいるのだ。

トラックドライバーコンテストのようす画像はこちら

トラックドライバーコンテストのようす画像はこちら

選手は真剣に取り組んでいるのだから、当然大会で不正が行われてはならない。「李下の冠、瓜田の履」ではないが、怪しまれる行動が発生しないように厳格なルールが設けられている。たとえば、実科競技の審査。これを担当するのは全ト協の役員、職員などではなく、会場となった自動車安全運転センターの安全運転中央研修所に所属する教官たちだ。彼らは、日本全国の警察や指定自動車教習所から出向しており、忖度することのない厳しい目で審査をする。また、学科試験の問題は全ト協で作られているが、国土交通省や警察庁の指導を受けているのだ。

トラックドライバーコンテストのようす画像はこちら

トラックドライバーコンテストのようす画像はこちら

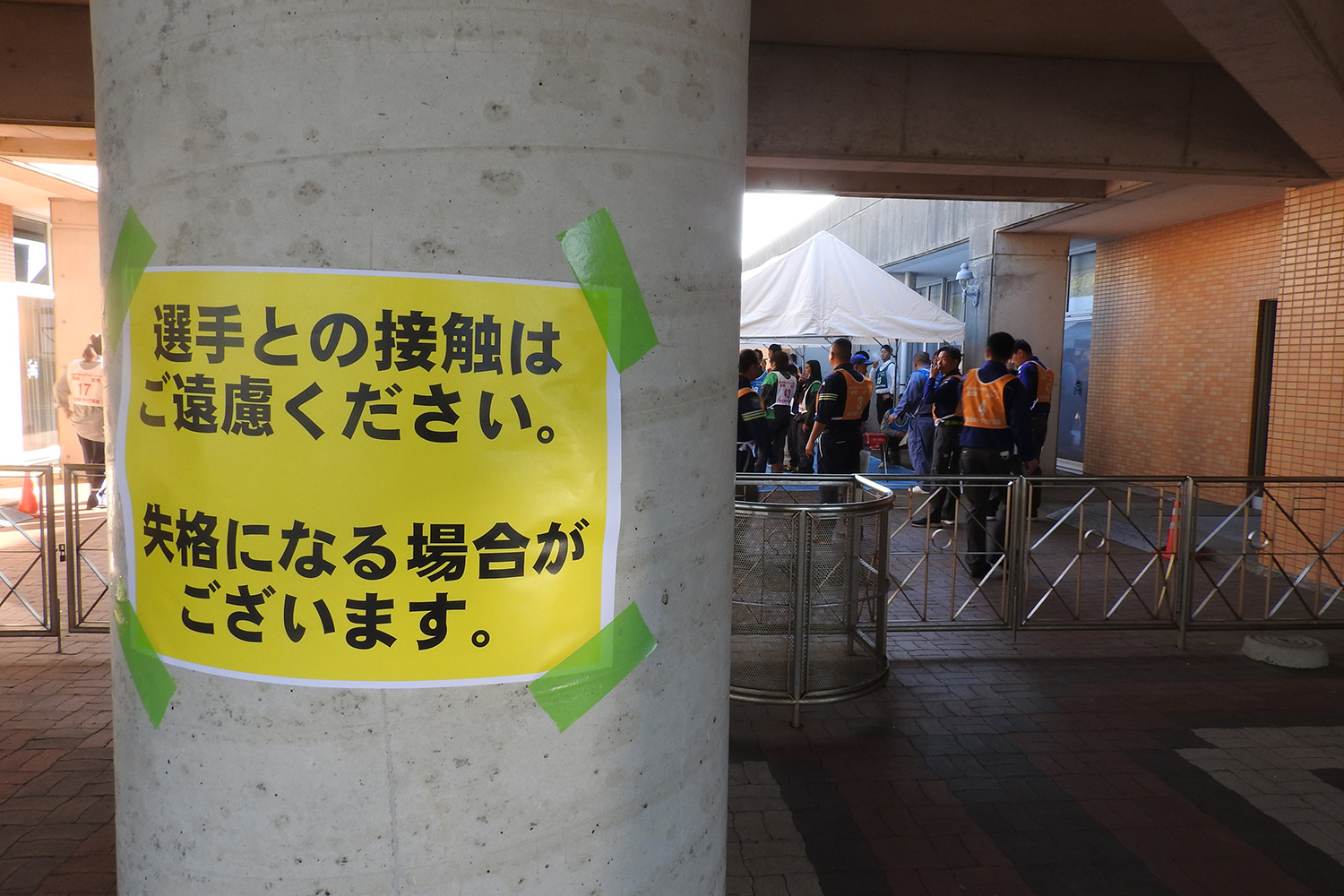

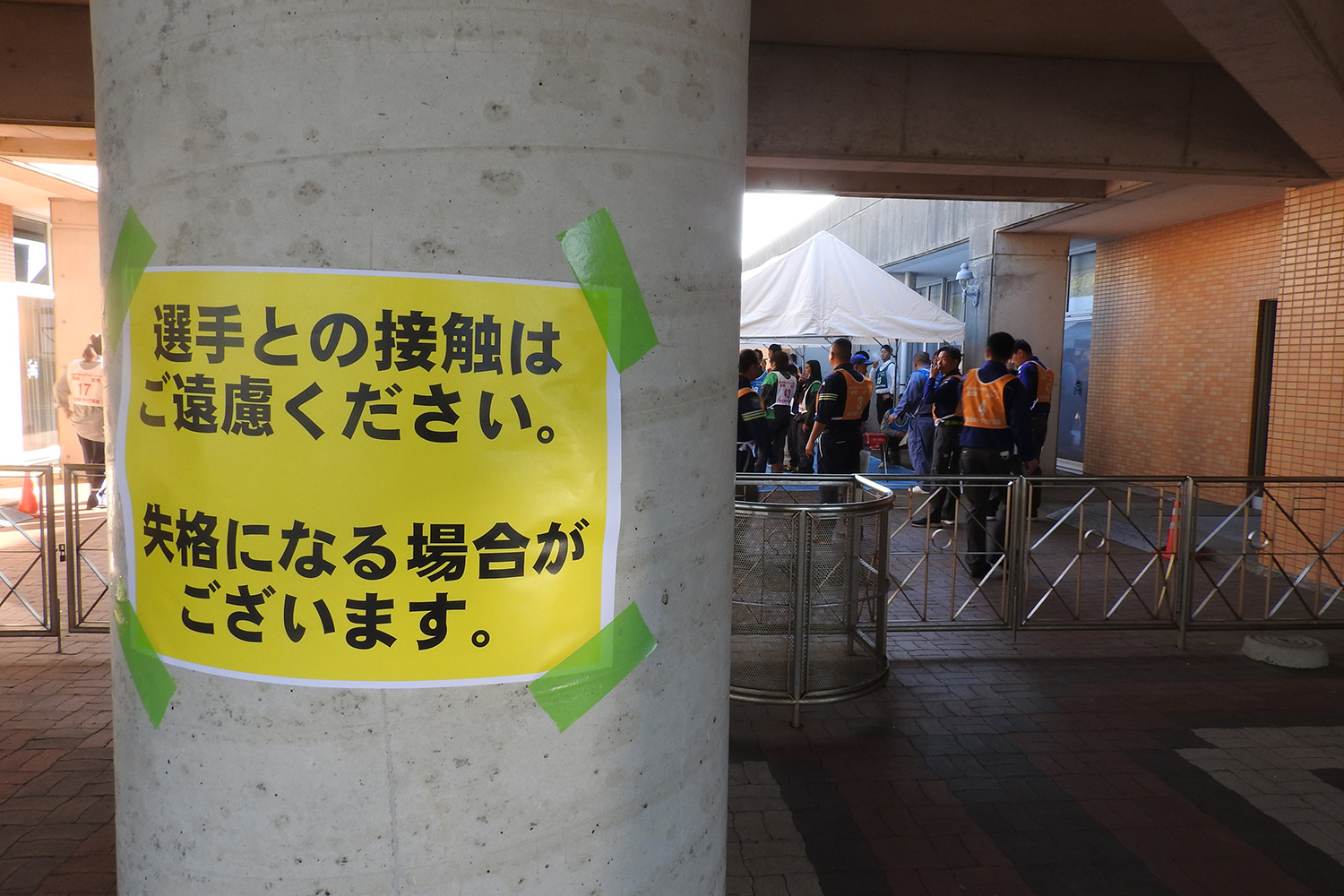

さらに、2日間の競技期間中は選手と応援者(ギャラリー)は必要最低限の接触しか許されていない。学科試験会場は選手と関係者しか立ち入れず、マスコミといえどもシャットアウトされる。当然、選手の宿泊施設も立ち入り禁止だ。実科競技でも、ギャラリーは決められた場所以外からの応援は禁止。しかも、車庫入れ競技の際には声を発することはもちろん、手足や体を不必要に動かすことも認められていない。これは、車庫入れの位置をギャラリーが選手にアドバイスをしないための措置である。

トラックドライバーコンテストのようす画像はこちら

トラックドライバーコンテストのようす画像はこちら

この大会が半世紀以上続いているのは、こういった厳格なルールが守られてきたことにより、公平・公正な評価が行われてきたからに他ならない。優勝にあたる内閣総理大臣賞を受賞した宮城県代表で、4トン部門に出場した中根誉士氏は、「4年目の挑戦で、夢にまで見た内閣総理大臣賞を獲得できました」と述べている。

実際に、複数年にわたって挑戦をして上位入賞を目指す選手や、それを会社として支援・奨励する運送事業者が多数存在するのだという。それだけ、トラックドライバーにとって決勝出場や上位入賞は名誉であり、挑戦する価値をもつコンテストだということなのではないだろうか。