技術が発達したいまでも進化が止まらない

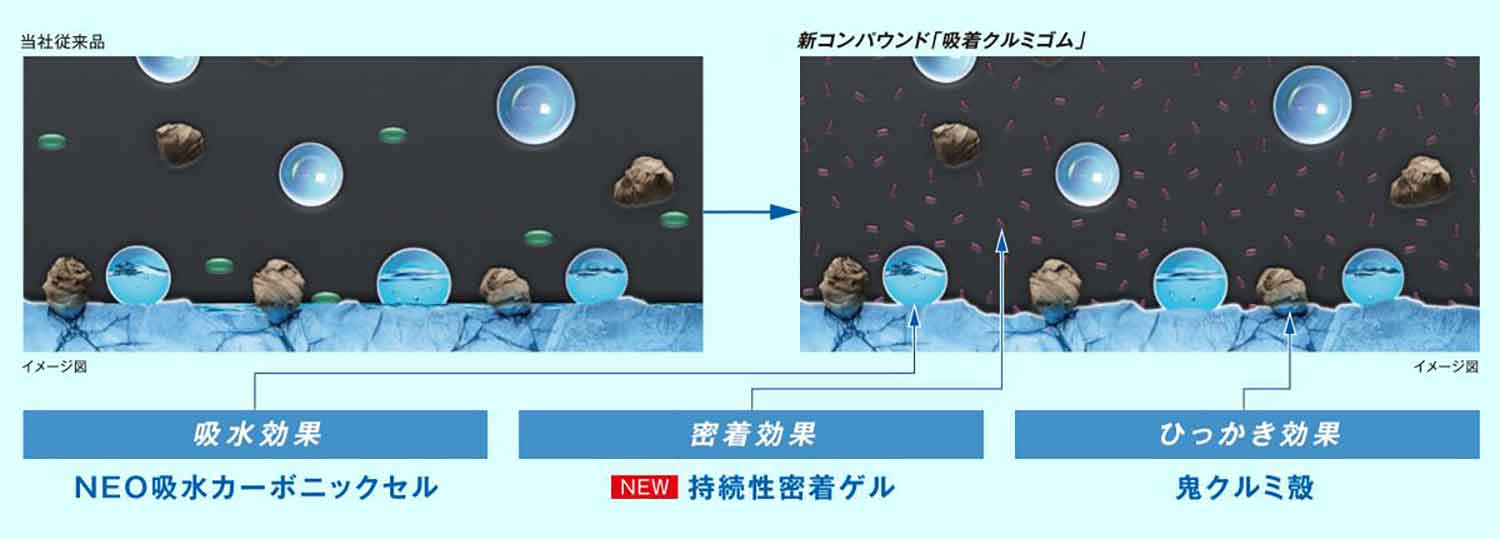

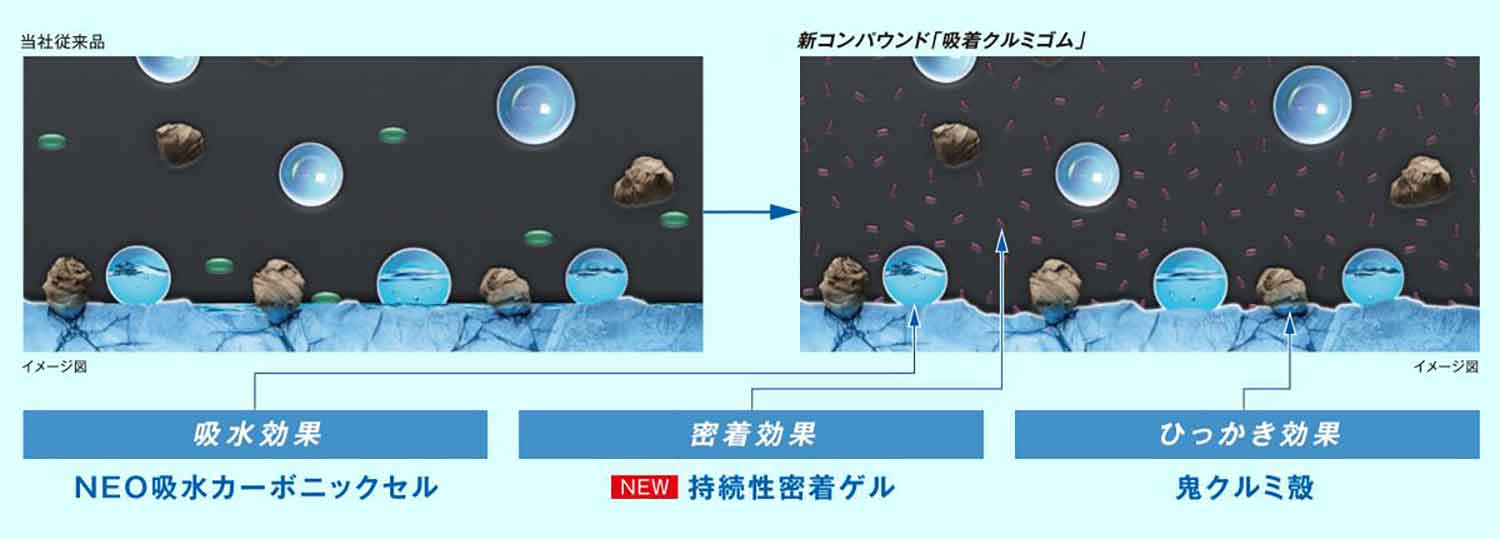

研究の末、柔らかなゴムは氷の路面をグリップするポテンシャルはあるものの、剛性を確保するのが難しいという結論に達します。そのあとに登場してきたのが混ぜ物で、引っ掻き素材をゴムのなかに練り込んで、これによってスパイクタイヤのような引っ掻き性能を発揮させよう……というものでした。素材はアスファルトよりも柔らかい材料。代表的なものではトーヨータイヤのクルミの殻が有名です。

トーヨータイヤのクルミの殻のコンパウンド画像はこちら

トーヨータイヤのクルミの殻のコンパウンド画像はこちら

とはいえこれらは、いくらかの効果は認められたものの、引っ掻き素材自体がそれほど大きくもなければ、深くゴムに刺さっているわけではないので、飛躍的な性能アップにはつながりませんでした。

時系列はちょっと前後するのですが、このころもうひとつの研究結果が明らかになりました。それは、氷が滑るのは、タイヤと氷の間に薄い水幕があるから、ということです。

氷上を走行するスタッドレスタイヤの様子画像はこちら

氷上を走行するスタッドレスタイヤの様子画像はこちら

スタッドレスタイヤがグリップする仕組みの例としてよくいわれている、製氷機で作ったばかりの氷は指でつまめるけれど、一度水で濡らすとつまみにくくなってしまう……というあれが、タイヤでも発生しているのです。

その結果、スタッドレスはタイヤと氷の路面にある水幕を取り除く「除水時代」に突入します。

まずはブリヂストンが発泡ゴムを発表し、吸水という概念をもち込みます。一方、ダンロップは水をはじいて氷の路面とゴムを密着させる撥水ゴムを発表。このとき、後者の考え方は個人的には面白いんじゃないかと思ったのですが、ほとんどのメーカーは「吸水」に向かいます。

ブリヂストンのスタッドレスタイヤのトレッド面画像はこちら

ブリヂストンのスタッドレスタイヤのトレッド面画像はこちら

なお近年では、吸水素材をゴムのなかに配合する方法が大きな流れになっています。

そしてトレッドデザインはどう変化していったかというと、氷の性能を重視するというユーザーの大きなニーズにこたえるように、ブロックパターンは広い接地面をもつデザインに代わっていきます。

ついには溝幅を細くし、溝面積を小さくして接地面積を広げていくような方向に。氷のグリップ性能は氷着摩擦が大きな比重を占めているので、接地面積が広いほうが有利だからです。

SUVに装着されたスタッドレスタイヤ画像はこちら

SUVに装着されたスタッドレスタイヤ画像はこちら

これと並行するように進化していったのがサイプと呼ばれる極細溝です。当初はストレート溝だったのが、エッジ長を稼ぐためにギザギザのサイプが主流となっていきます。そして、接地面が広がるほどサイプの重要性が増していきます。

ひとつのブロックが大きくなると、その分ブロック剛性が高くなってしまうので、サイプで適切な剛性を作り出してやることが必要になります。なので、ギザギザ状のサイプでエッジ長を長くするとともに、サイプ量自体も多くしたい……そこで考え出されたのが3Dサイプです。

ある変形量までは変形を許容しますが、変形が大きくなって接地面積が少なくなってしまうのを防ぐために、サイプ内に3Dの凹凸をつけ、大きく変形したときに変形を支え合うように工夫したわけです。

スタッドレスタイヤのトレッド面画像はこちら

スタッドレスタイヤのトレッド面画像はこちら

ブロックに刻まれたサイプだけでなく、トレッドデザインが作り出すブロックエッジもエッジ効果を作り出す要素として積極的に使っているようです。

また、ゴムにも再び引っ掻き素材が配合されるようになり、氷上におけるグリップ限界までグリップ性能を引き出そうとしているように見えます。

スタッドレスタイヤのトレッド面画像はこちら

スタッドレスタイヤのトレッド面画像はこちら

スタッドレスタイヤが登場してから40年くらい経ちますが、その間、1990年ごろは2年に1回とか3年に1回ほどモデルチェンジを行い、そのたびにはっきりわかるほどの性能アップを果たしてきました。

近年では4年に1度程度のモデルチェンジサイクルに落ち着いており、そろそろスタッドレスタイヤの氷雪性能も頭打ちなのでは? と思うのですが、驚くべきことに、ここにきて、まだ2桁%性能アップを実現しているのですから、これこそ気合と根性と執念としかいえない、努力結果といっていいのではないかと思います。

これは特定のタイヤメーカーだではなく国産タイヤメーカーすべてにいえることです。