この記事をまとめると

■日本に現存する最古の国産車はアロー号だ

■矢野特殊自動車の創業者である故・矢野倖一が1916年に作り上げた

■ほぼ独学で作り上げたクルマで「機械遺産」として博物館に展示されている

日本最古の国産車「アロー号」

最古の国産車は、1904年(明治37年)に作られた10人乗りの蒸気エンジン自動車「山羽式蒸気自動車」といわれており、1907年(明治40年)には、純国産車のガソリン自動車「吉田式タクリー号」が誕生した。とはいえこれらはいまや、模型と写真でしか残っていない。

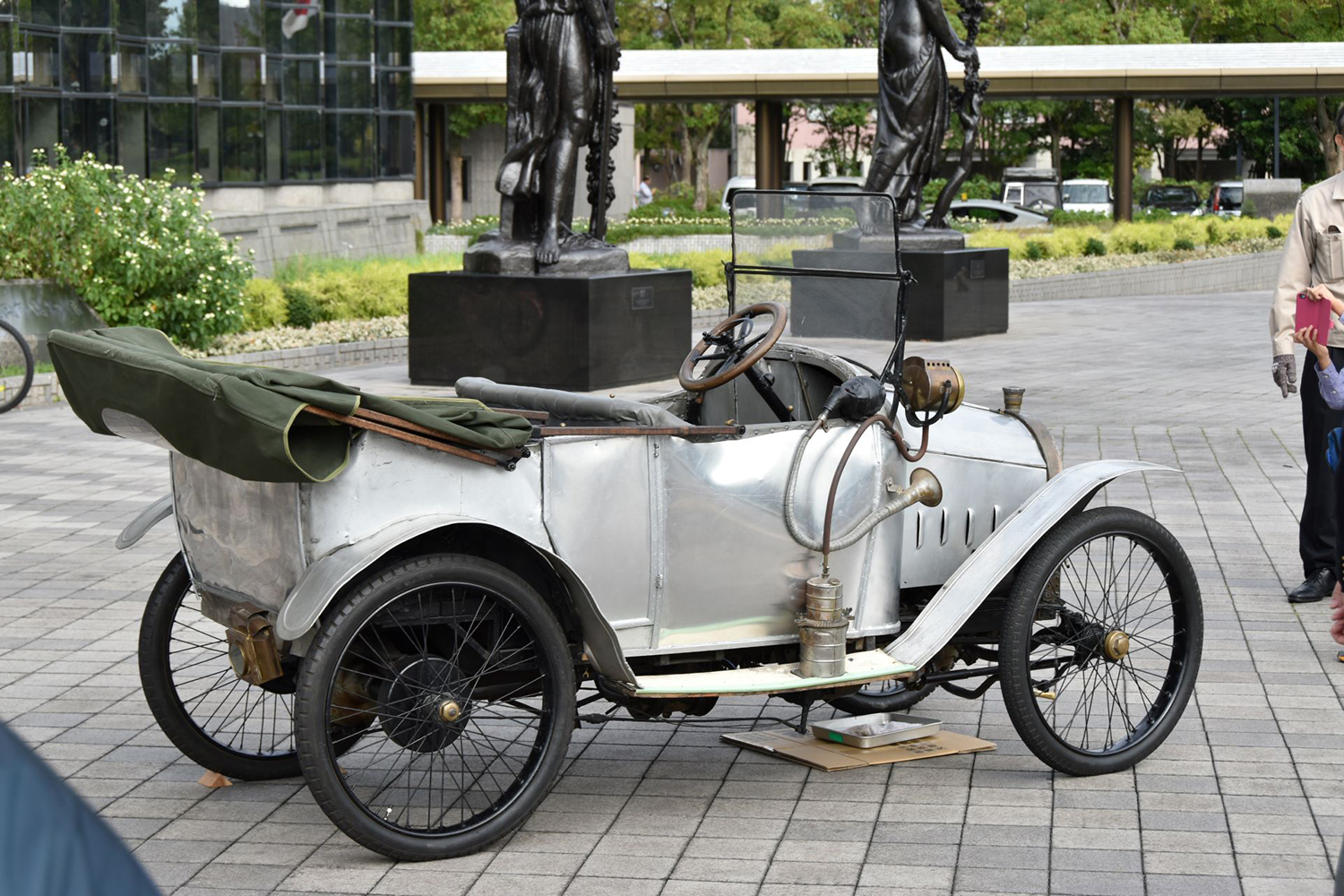

いまでも実物が現存している日本最古の国産車は、株式会社矢野特殊自動車の創業者である故・矢野倖一が、1916年(大正5年)にほぼ独力で作り上げた「アロー号」だ。

アロー号は全長2590mm×全幅1170mm×全高1525mmのFR車で、車両重量は320kg。搭載されたパワーユニットは最高出力10/12馬力/1800rpmの水冷直2エンジンで、排気量は1054ccだった。

アロー号の完成以降、矢野倖一が創業した株式会社矢野特殊自動車は乗用車の開発と生産は行わず、もっぱら特装車の製造開発を専門とするようになった。そんな矢野特殊自動車が──というか正確には矢野倖一青年がなぜ、ほぼ独力で「アロー号」を完成させることができたのか? 公式資料をもとに、その足跡を追ってみよう。

アロー号画像はこちら

アロー号画像はこちら

矢野倖一は1892年(明治25年)、福岡県遠賀郡芦屋町に生まれた。16歳の春に福岡県立福岡工業学校機機械科に入学した矢野は、「将来はエンジニアとして飛行機を手がける」という夢を持っていた。

そんな矢野青年は1912年(明治45年)、福岡工業学校4年生のとき、福岡日日新聞社が主催した模型飛行機大会に自作の飛行機をもち込んだ。大会に参加したほかの飛行機はゴム動力機ばかりだったが、矢野青年の機体は大会唯一の「小型ガソリンエンジン搭載機」だった。エンジンは4サイクル4気筒の12分の1馬力。シリンダーも点火プラグも手づくりであったという。

矢野のガソリン機は数メートル滑走しただけで飛び上がることはできなかったが、審査員たちはその努力と将来性を高く評価し、最優秀の「甲賞」を矢野に贈呈。そして大会での受賞は、当時の新聞に大きく掲載された。

このことが、のちの「アロー号」の誕生につながった。

アロー号画像はこちら

アロー号画像はこちら

新聞で矢野の存在を知ったひとりの老人が、まだ満19歳だった矢野倖一のもとを訪れた。老人の名は村上義太郎。当時の九州製油会社社長で、博多駅前の人力車の営業権ももっていた関係で、欧米で実用化されはじめた「自動車」に大いに興味を抱いていたようだ。

村上は矢野にいった。「君は飛行機に熱中しているようだが、まずは“自動車”をやる気はないか?」と。

もちろん飛行機の研究も日本の将来にとって重要だが、いささか時期尚早ではある。まずは飛行機と同じくエンジンで動く“自動車”の研究をして、その後に飛行機へ進めばいいではないか──というのが、村上翁が矢野にいったことだった。

それに納得した矢野は「自動車の研究」に着手する決意を固めた。

矢野は、まずは村上氏が所蔵していたフランス製のひとり乗り三輪自動車「ド・ディオン・ブートン」を、後輪駆動のふたり乗り幌型四輪車に改造および修理するという課題から研究をスタート。1912年(明治45年)5月から村上邸に寄宿して改造作業を開始した矢野は、同年12月にこれを完成させる。矢野倖一、20歳となってわずか2カ月後の冬だった。

ド・ディオン・ブートン画像はこちら

ド・ディオン・ブートン画像はこちら

とはいえ完成した改造車は満足に走ることができず、あちこちでエンコしてしまったようだが、矢野はそれにめげず、さらに手を加え続けた。それでも結局「ド・ディオン・ブートンの改造」は成功には至らなかったようだが、矢野倖一が「自動車の仕組み」を覚えるためには十分な経験だった。