この記事をまとめると

■75歳以上の高齢運転者には「認知機能検査」が課される

■「認知機能検査」では記憶力や判断力を測定する

■「認知機能検査」は検査後の認知機能を保証するものではない

クルマを運転するに足る記憶力や判断力があるかを測定

75歳以上の運転者が免許更新する際に受ける「認知機能検査」は、どのような検査なのでしょうか。この記事では、認知機能検査の概要や例題、検査結果によって免許更新までの流れがどのように変わるのかなどを解説します。

認知機能検査とは?

認知機能検査とは、75歳以上の高齢運転者が運転免許を更新する際に受けなければならない検査です。

認知機能検査の問題例画像はこちら

認知機能検査の問題例画像はこちら

具体的には、記憶力や判断力を測定する検査で、「手がかり再生」と「時間の見当識」というふたつの検査項目をチェックします。

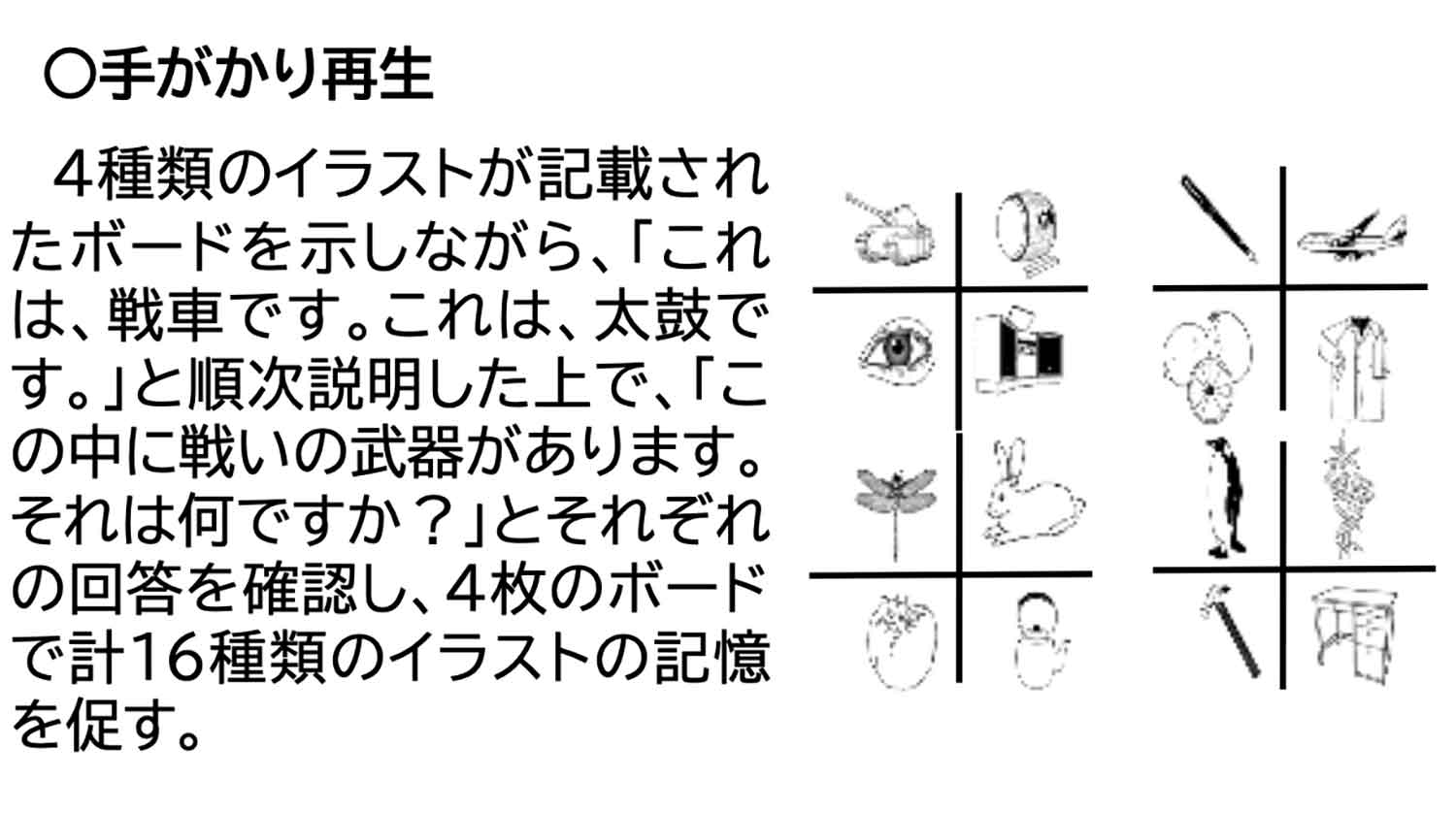

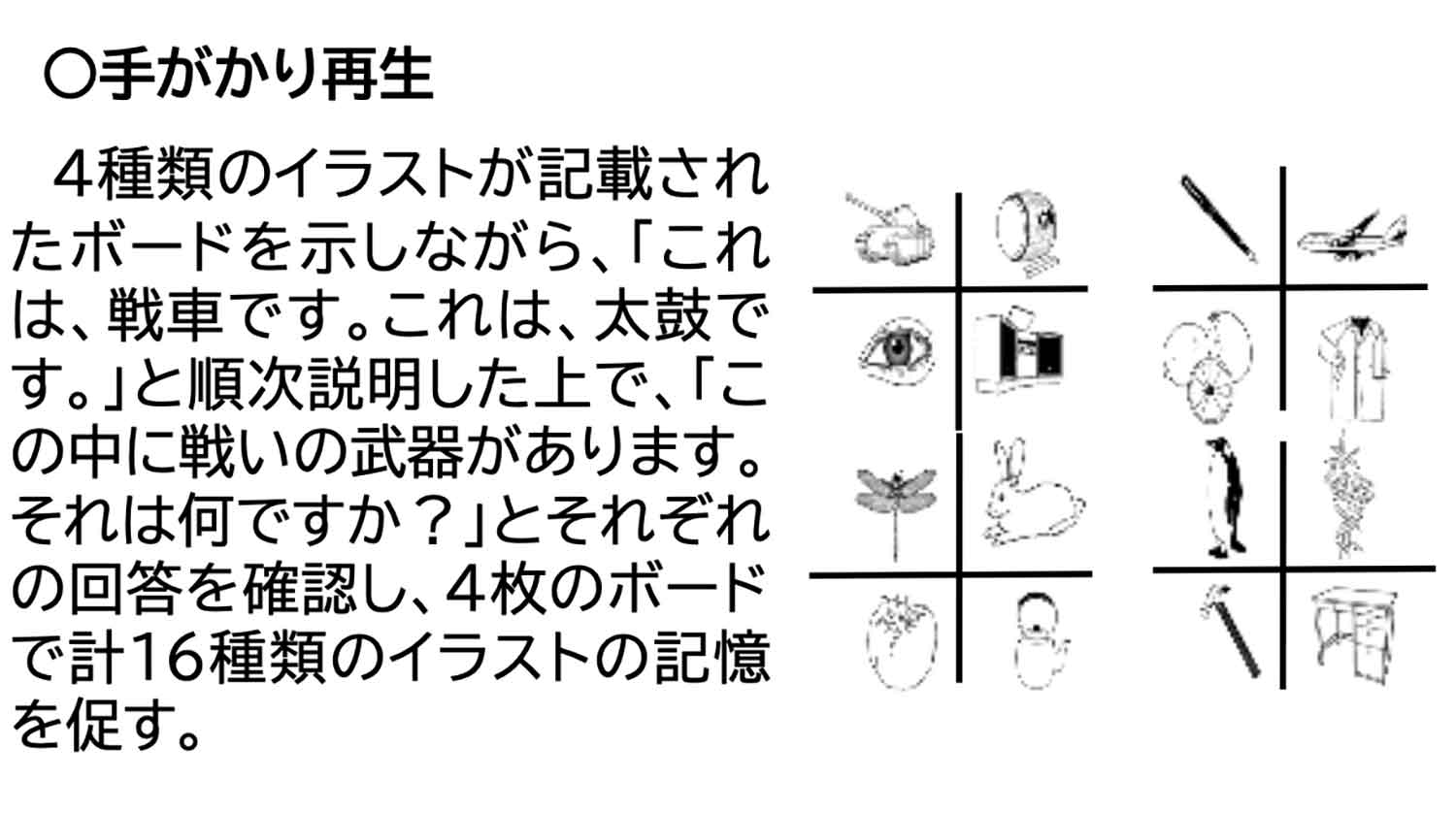

【手がかり再生】

手がかり再生は、記憶力の検査です。受検者は、イラストを記憶し、採点に関係ない課題を行った後、記憶したイラストをヒントなしに回答し、その後、ヒントを得てさらに回答する検査となります。

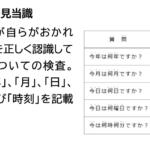

【時間の見当識】

時間の見当識は、時間の感覚を検査するものです。検査時における年・月・日・曜日・時間を回答します。

認知機能検査の例題

ここで、少し認知機能検査の例題を紹介します。

【時間の見当識】

・今年は何年ですか?

・今月は何月ですか?

・今日は何日ですか?

・今日は日曜日ですか?

・今は何時何分ですか?

※カレンダーや時計がない部屋で検査を受けます

【手がかり再生】

1)4枚のボードに4種類のイラスト(計16種)が描かれており、検査員からそれぞれのイラストの説明を受けて記憶する(例:「これはラジオです。これは手です。」とイラストの説明を受ける。その後、「この中に電気製品があります。それは何ですか?ラジオですね」とヒントとともにイラストの説明を受けて記憶する)

2)別の検査(介入課題)を受ける

3)最初に記憶したイラストをヒント無しで回答する

4)ヒントありで最初に記憶したイラストを回答する(例:ヒント「電気製品」)

認知機能検査の結果によって次のステップが異なる

認知機能検査が終了すると採点が行われ、点数に応じて、「認知症のおそれがある方」と「認知症のおそれがない方」のいずれかの判定が行われます。検査結果は、書面(はがき等を含む)で通知され、その後の流れが決まります。

検査の結果とその後の流れは次のとおりです。

検査の結果とその後

・「認知症のおそれなし」→高齢者講習を受講し免許更新

・「認知症のおそれあり」→医師の診断→認知症ではない→高齢者講習を受講し免許更新

・「認知症のおそれあり」→医師の診断→認知症である→免許の取り消し等

認知機能検査を受けたから安心というわけではない

認知機能検査は、高齢者運転者の事故を防ぐ抑止力があるといえますが、あくまでも検査時点における認知機能の判定しかできません。いい換えると、認知機能は日々変化しているため、検査を受けたときは問題なかったものの、免許を更新したあとに認知機能が低下する可能性があるということです。

高齢者講習を受講した証明書画像はこちら

高齢者講習を受講した証明書画像はこちら

また、認知機能検査に合格し、高齢者講習を受講して免許更新したからといって、次回の免許更新までの認知機能を保証するものではありません。

そのため、定期的な検査だけでなく、日々の会話や運転の様子などから、運転を継続しても問題ないのか客観的に判断してもらうことが重要です。

シニアドライバー画像はこちら

シニアドライバー画像はこちら

高齢運転者による悲惨な事故を1件でも減らすためには、免許更新後の経過観察をすることが大切だといえるでしょう。