この記事をまとめると

■ピストンが上下動するレシプロエンジンで「ロータリーエンジン」が存在する

■エンジン本体が回転するという構造をもっていた

■重量が増えるほか操縦性などに難があり普及しなかった

三角じゃないロータリーエンジンとは?

ロータリーエンジンといえば、誰もが思い浮かべるのは、マツダのヴァンケル型ロータリーエンジンだろう。ドイツ人のフェリクス・ハインリッヒ・ヴァンケルが発明し、1951年にNSUで開発をはじめた。その後、マツダがライセンスを取得し、1967年にコスモスポーツに搭載し、発売した。

しかし今回のロータリーエンジンは、ピストンが上下動するレシプロエンジンでの話だ。そして、航空機用の星形エンジンで開発された事例である。

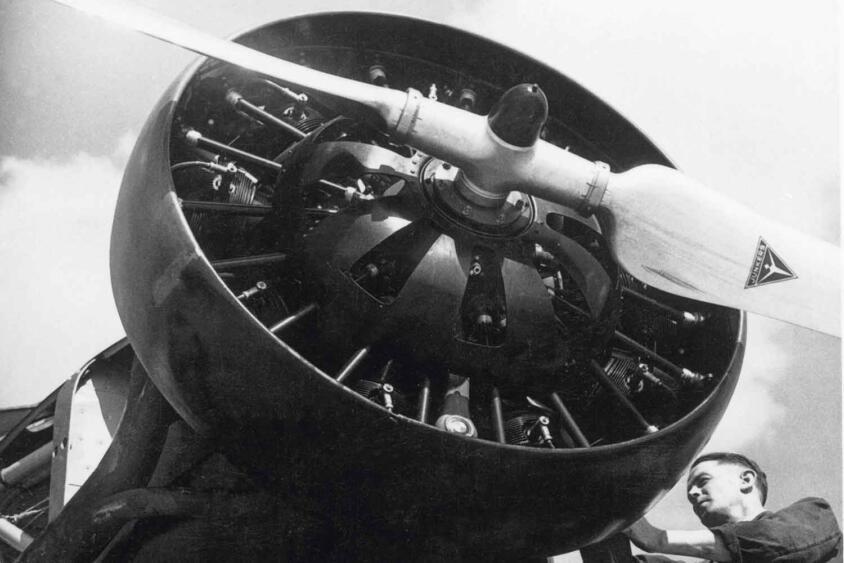

星形エンジンとは、回転軸を中心に放射状に気筒(シリンダー)を並べたエンジンで、プロペラ機で使われた。放射状に気筒が並ぶため、多気筒であってもエンジンの前後長は短く、コネクティングロッド(略してコンロッド)がつながるクランクシャフト(以後、クランク)は短い。主コンロッドと呼ばれる1気筒分がクランクにつながり、ほかの気筒は副コンロッドと呼ばれ、同じクランクに多角形的につなげられている。

一般的な星形エンジンは、各気筒を1気筒おきに順次燃焼させることでクランクを回すが、ロータリーエンジンと呼ばれた方式は、クランクシャフト側を固定し、放射状に並んだエンジンを回転させるやり方だ。エンジンがプロペラと一緒にまわるので、ロータリーエンジンというわけである。

星形エンジンの基本は空冷で、エンジンを回転させることにより、各気筒が均等に冷やされる利点があったという。また、金属製のエンジンが回転することにより、フライホイールといって回転を安定させる部品が必要なくなり、軽量化にも役立ったとのことだ。

使われたのは、20世紀初頭の1908~18年ごろであったとされる。約10年と使われた期間が短かった理由は、金属製の重いエンジンが回ることで、ジャイロ効果と呼ばれ、同じ姿勢を保とうとする力が働いて、水平飛行から旋回するためには余分な力が必要であったり、1度旋回をしはじめると元へ戻りにくかったりといった操縦の難しさがあったという。

ほかにも、エンジン自体が回転するので出力調整が難しく、極端な場合、エンジンの始動・停止を繰り返すことで、速度を調節する技も使われたそうだ。

また、高性能化しようとすれば、耐久性をあげるため重くなり、遠心力が大きくなり過ぎて、高出力化には限界があった。加えて増大する遠心力は、潤滑にも課題を残した。

航空機用の星形エンジンと同じころ、英国やドイツで、2輪車のフレームや前輪にロータリーエンジンを搭載した例があったり、米国では、4輪のクルマに使ったりした例もあったという。2000年代に入って、自転車の動力としての試みもあった。

普及し、一般化するかどうかは別に、困難に挑戦しながら独自性を出そうとの思いは、技術者の魂を動かすのかもしれない。