すべてのセブンに共通する魅力の源はその基本的構造にある

その構造は、極めてシンプル。鋼管で組んだフレームにアルミパネルを貼り付けることで一種のセミモノコック構造とし、その車体にサスペンションやブレーキなどを組み付け、パワートレインをマウントするというのが、まぁざっくりではあるのだけど、基本的な作りだ。

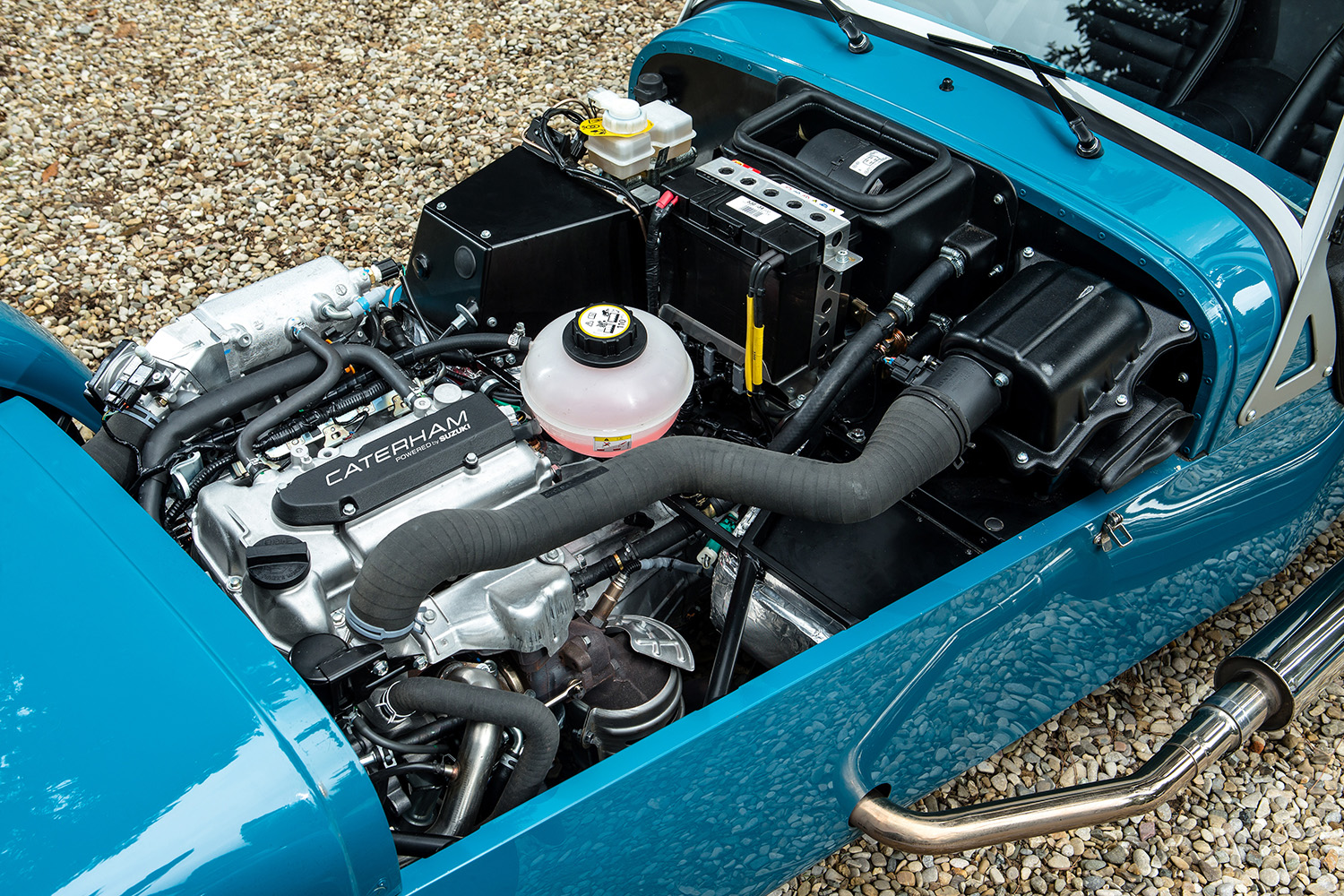

ケータハム・セブン160のエンジンルーム画像はこちら

ケータハム・セブン160のエンジンルーム画像はこちら

1950年代から変わらない手法ではあるのだが、けれど鋼管の太さも組み方も補強の入れ方も、サスペンションのアーム類の長さも太さもバネの硬さもダンパーの減衰も……と、あらゆる部分が時代とともに延々と磨き上げられてきている。それどころか、いつの時代もそうだったのだけど、搭載エンジンが違えばシャシーその他もそれぞれにマッチしたチューンがなされていて、ディテールだって違う。何が重要なのか、ケータハムは完全に把握してるのだ。

ケータハム・セブン170のリヤスタイリング画像はこちら

ケータハム・セブン170のリヤスタイリング画像はこちら

だからセブンは、旧いモデルであっても最新のモデルであっても、どのモデルに乗っても間違いなく楽しい。

素晴らしく気もちいい。アクセルペダルを踏み込むやいなや、重量の束縛の代わりにハッキリしたGを感じさせながらパカーン! と前に突き進んでいく加速感。レース用のカーボンブレーキでもないのに、巨人の手で後ろから掴まれたかのようにグッと速度を削り取っていく減速力。ステアリングを切り込んだ次の瞬間にはコーナーをスパッとクリアしてるかのような、鋭いハンドリングと素早いコーナリング。そうしたセブンのもっとも魅力的な部分は、いずれのモデルにも共通している。

ケータハム・スーパーセブンのインテリア画像はこちら

ケータハム・スーパーセブンのインテリア画像はこちら

僕たちステアリングを握る者は、走りに対して徹頭徹尾ピュアに作られた原始的なスポーツカーが与えてくれるそうしたテイストを、ただただ貪り尽くすのみ。それだけで日々の暮らしのなかでイヤでも生まれてくる淀みのような何かだって、あっさり置き去りにできてしまう。爽快? 痛快? それ以上に相応しい言葉を探すとしたら、いったい何なのだろう?

そうした歓びは搭載エンジンが何であるかということに依存せず味わえる。ただし、搭載エンジンによる違いというのも少なからずある。たとえば現行ラインアップでもっともマイルドな“セブン170”は、660ccでたった85馬力に過ぎないけれど、車重は驚異的に軽い440kg。どこまでも軽やかでしなやかなフィールと、クルマの動きを自分で自在に制御していける充足感を得ることができる。ライトウエイト・スポーツカーの真髄を味わいたいなら、コレだ。

ケータハム・セブン170のフロントスタイリング画像はこちら

ケータハム・セブン170のフロントスタイリング画像はこちら

もっとも強力な“セブン480”は、2リッター4気筒の240馬力で、車重は525kg。このレベルのセブンになると、頭蓋骨が瞬間的に後ろへもっていかれて慣れない人だと視界がグニャリと歪んでくるほどの強烈極まりない加速力と、コーナーでペダル操作をミスしたら一瞬にしてテールが弾け飛んじゃうかも……とドキドキするようなスリリングな走りを堪能できる。

完全に御したいなら、ペダルを踏む自分の足をトラクションコントロール並みに育て上げる必要がある。第一級の劇物を欲してるなら、コレだ。

ケータハム・セブン480のフロントスタイリング画像はこちら

ケータハム・セブン480のフロントスタイリング画像はこちら

というか、ロータスの時代からケータハムの現在までの間にさまざまな個性をもったさまざまなエンジンが積まれ、シャシーその他も毎年のように改良の手が加えられてきてるから、世に送り出されたセブンの種類は数え切れないほど多彩。厳密にいうなら、それぞれのテイストもすべて異なっている。

けれど、素晴らしいことに、すべてがセブンなのだ。日本の軽自動車用をベースにしたエンジンでも、車重1トンあたり換算なら620馬力に相当するエンジンでも、トルク型ユニットでも高回転型ユニットでも、乗り手に贈られる楽しさや気もちよさは、セブンの世界観からは微塵も外れていないのだ。仮にもっとも速いセブンからもっともマイルドなセブンに乗り換えたとしても、だからつまらないと感じることがない。

ケータハム・セブン350のフロントスタイリング画像はこちら

ケータハム・セブン350のフロントスタイリング画像はこちら

クルマの楽しさってどういうことだ? というのを濾過していくと、最後に残るのは間違いなく“走る”こと。セブンはその真実を、余すことなく教えてくれるのだ。強制的に。

だから僕は、この“走る”ということ以外にできることのないこのとんでもないクルマに、ずっと惹かれ続けてる。きっと、これからも。