作業に必要な人の数を減らす

高精度な三次元マップとGNSSを利用するのは変わらないが、障害物を検知するセンサーは使わない。というよりも除雪する雪自体が障害物だから、障害物を避けながら進むということ自体できないのだ。

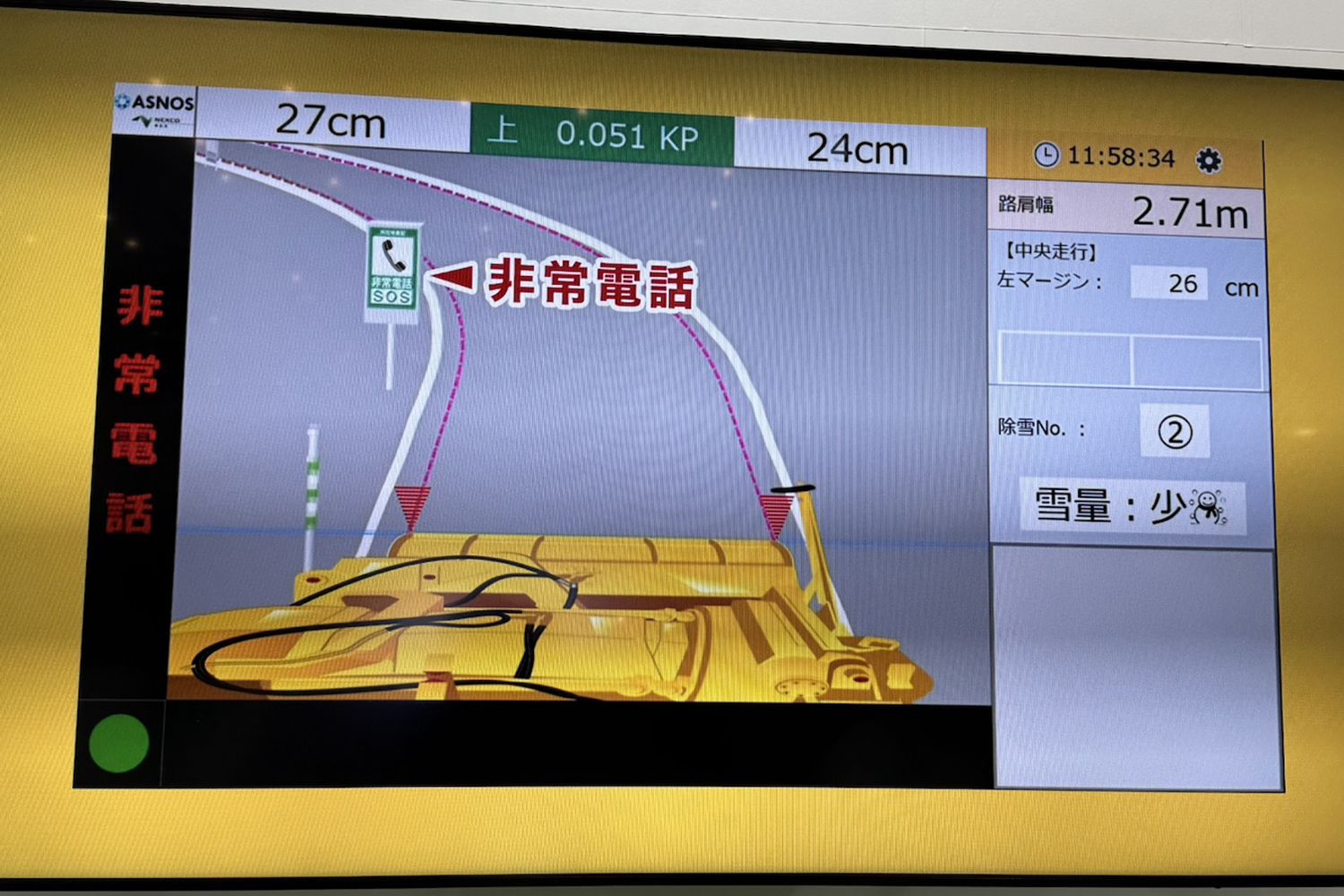

そのため、GNSSでもっとも精度の高い準天頂衛星の電波を受信して、定められたルートを正確になぞっていく仕組みが採用されているのである。クルマの自動運転は障害物検知を行っても精度は数十cmだが、除雪車の走行ラインはさらにシビアな数cmレベルまで精度が高められている。

除雪車の自動運転技術のイメージ画像はこちら

除雪車の自動運転技術のイメージ画像はこちら

そもそも除雪作業は車線を規制して、ほかの車両を排除して作業するので、原則として道路に設置されている物しか障害物は存在しない。そのため、作業員が障害物や周囲の安全に配慮しながら、自動運転による除雪作業を行うようにしているのである。

この自動運転除雪車、まだ一部ではあるものの、実際に導入されているそうだ。しかし、この方法では自動運転の最大の目的である無人運転を実現していくのは難しいのでは? そう説明員に尋ねると、意外な答えが。

「除雪車の自動運転は無人化を目指したものではないんです。現在、2名乗車で運転と安全確認を行なっているので、それを1名にするのが目的です」

除雪車の自動運転技術のイメージ画像はこちら

除雪車の自動運転技術のイメージ画像はこちら

除雪車による除雪作業は完全に作業員が居ない状態にするのは不可能だ。それなら2名必要な作業を1名に、3名必要な作業を2名に、そして1名に。省人力化を図っていくことが安全確実な除雪作業をこれからも続けていけることにつながるのだった。