この記事をまとめると

■NEXCO中日本は「自動運転車による路車協調実証実験」を実施

■2024年5月から7月までの3カ月間に渡って行われた

■「自動運転車による路車協調実証実験」の内容を解説

自動運転車から道路側へ情報提供

自動運転車と聞くと、高精度な三次元地図と自車の位置情報、さらに周囲の障害物を検知しながら自律走行していく、そんなイメージが浮かんでくる。渋滞など交通状況もキャッチして、ルートを設定し、目的地へ向かって進んでいく。そんな風に単独で走行している自動運転車が登場して増えていけば、将来は自動運転じゃないクルマにも恩恵が生まれることになりそうだ。

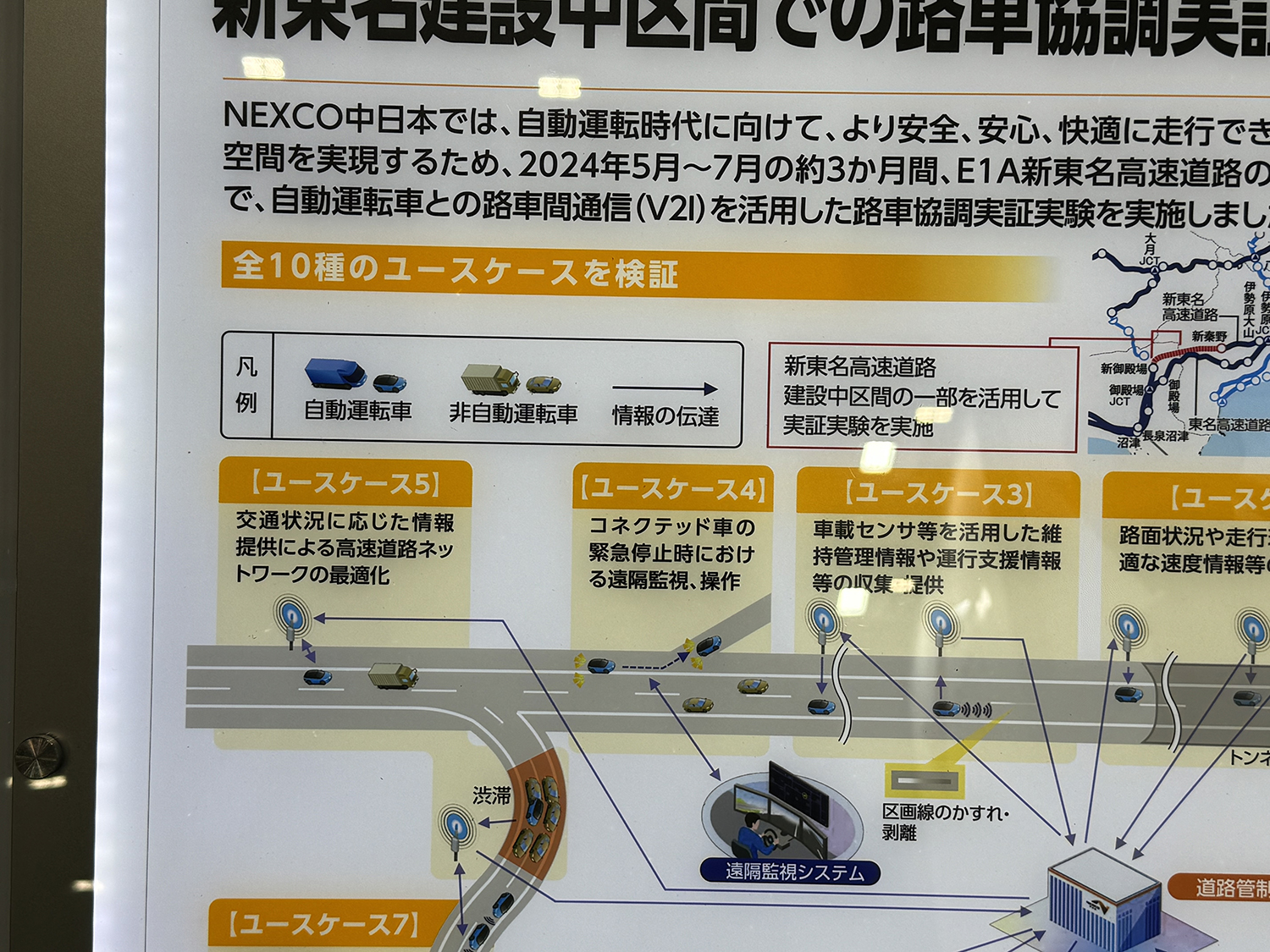

NEXCO中日本はハイウェイテクノフェア2024のブース内で、自動運転車による路車協調実証実験の仕組みをパネル展示していた。これは自動運転車との路車間通信を利用した実証実験で、新東名高速道路の建設中の区間を利用して2024年5月から7月までの3カ月間で実施されたものだ。

NEXCO中日本のパネル展示画像はこちら

NEXCO中日本のパネル展示画像はこちら

これは道路側から自動運転車に対して交通状況や他の自動運転車の走行状況を伝えて、より効率の高い走行が可能になることも目的となっているが、注目はやはり自動運転車から道路側への情報提供だ。たとえば道路上に落下物などの障害物があった場合、自動運転車は障害物を検知して進路変更して避けるだけでなく、道路側に情報を送って後続のドライバーに注意情報としていち早く知らせることができる。

現時点では道路上に備えているカメラの映像から道路管制センターのスタッフが落下物に気づくか、走行中のドライバーからの通報によってのみ察知できる情報なので、この差は大きい。将来的にはカメラの画像認識技術によって落下物も自動認識できるようになるかもしれないが、全路線のすべての領域をカバーできているとはいかないだけに限界はある。また現時点では人の目に頼っていることが、自動運転車が代わりになってくれることになるのだ。

NEXCO中日本のパネル展示画像はこちら

NEXCO中日本のパネル展示画像はこちら

落下物だけでなく、道路の陥没(これは現時点の自動運転や運転支援システムでは苦手な要素だが)や衝突事故、故障車などの情報も即座に伝達できれば、後続車の危険性は格段に減少するので、ドライバーは大きな恩恵を受けることにつながるのだ。将来的に道路管制センターも省人力化が進められるので、自動運転車の情報提供は非常に役立つことになるだろう。

自動運転車が普及すれば車車間通信によって、こうした情報が共有され、ACCによる追従走行以上に連携して車間距離が短くできる。そうなるとトラックで開発が進められている隊列走行のように空気抵抗を抑えた巡行が可能になるなどほかにもメリットはあるが、一般のドライバーにもこうして恩恵が生まれることには、少々驚かされた。

NEXCO中日本のパネル展示画像はこちら

NEXCO中日本のパネル展示画像はこちら

自動運転車になれば、高速道路の逆走は解消されるが、完全普及するまでそれは実現することは叶わない。それでも自動運転車が道路を走るようになれば、現在のドライブレコーダー以上に街の見守り効果や他車ドライバーのうっかり運転からの事故回避など、現在よりも安全になることに寄与することは間違いないのである。