この記事をまとめると

■近年は路線バスの減便が相次いでいる

■路線バス減便の理由はバスの運転士が不足しているからだ

■解決の一手となり得るオンデマンドバスに注目

乗客がいる停留所を繋いでルートを作成

路線バスの減便が相次いでいる。その理由はバスの運転士不足であり、現時点ではどうしようもない。しかし、今後も減り続けるバス便への対策をしなければ、公共交通機関としての役割を果たせなくなる。どうするべきだろうか。

そもそもピークタイムとなる通勤通学時の本数を確保するため、どうしてもそれ以外の時間帯はいくら乗客がいなくても一定の間隔でバス便を走らせることがバス会社の収益を圧迫し、バス運転士の待遇を改善できない状態にしてしまっている。

時刻表に縛られているため、乗客がいない状態でも運行しなければならず、ほとんど乗客が乗っていないバスが走っている姿を見たことがある人も多いだろう。

路線バスのイメージ画像はこちら

路線バスのイメージ画像はこちら

もちろん時刻表の作成には需要がある程度盛り込まれているのだが、鉄道も赤字路線が廃線となっていくと、駅を起点にする路線バスも減少していく。その結果、バスの売り上げは下がり続け、バス運転士の待遇も改善されることなく、なり手も減っていくという負のスパイラルに陥っているのである。

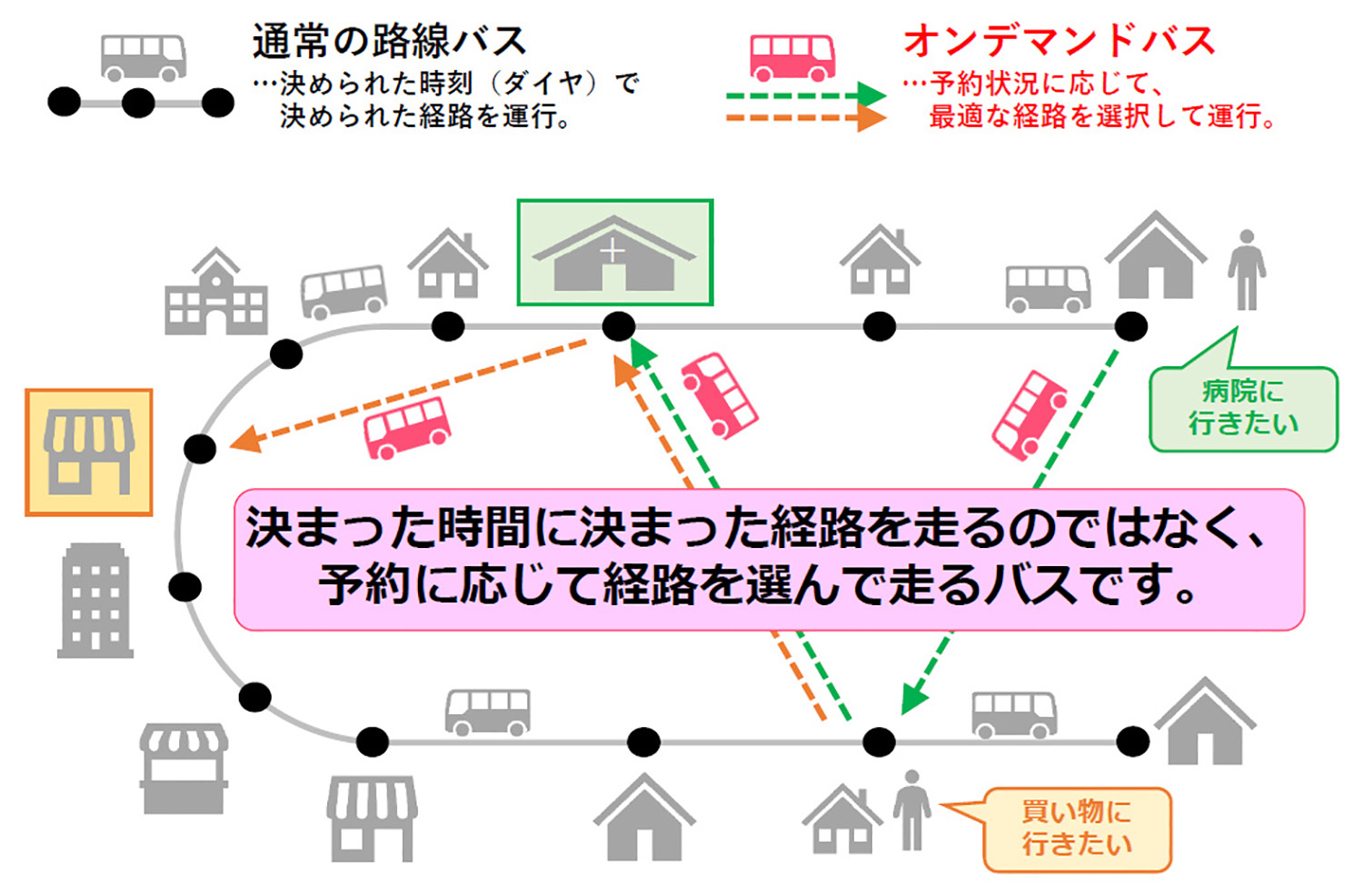

その解決策となりそうなのがオンデマンド方式のバスである。オンデマンドとは要求や注文のこと。要求に応じてその都度対応するのがオンデマンド方式で、クルマでは駆動輪がスリップしたときに残りの車輪に駆動力が伝わるオンデマンド方式の4WDでお馴染みだろう。

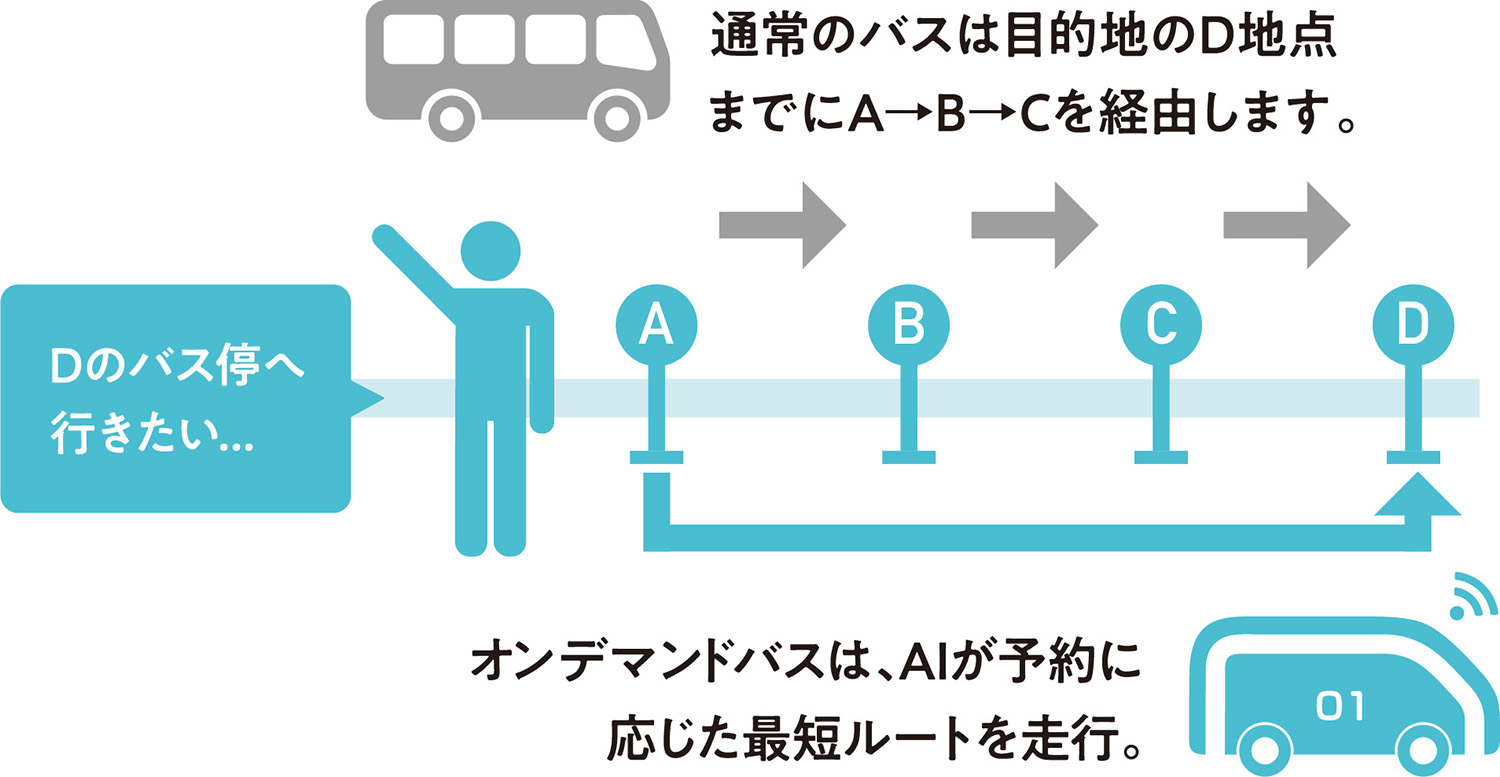

路線バスはその名のとおり、ルート(路線)が決まっていて、時刻表どおりに運行するものだ。それに対してオンデマンドバスは乗客がいる停留所を繋いでルートを作る。

オンデマンドバスのイメージ画像はこちら

オンデマンドバスのイメージ画像はこちら

停留所がある乗合タクシーのようなものだと考えてもいい。地方の路線バスでは停留所以外の場所でも手を挙げるなど合図をすれば停車して乗せてくれるところもあるそうだが、あくまで乗客へのサービスの一環であり、路線や時刻表に縛られているという点で、あまり効率的ではない。

オンデマンドバスになると、路線の影響を受けずに乗客を乗せて運べるので、実質的には複数の路線を兼ねることができるのだ。具体的には最終的な目的地(終点)は変わらず、複数のバス路線のバス停を縫うように運行するのである。

これを実現するにはAIの手を借りる必要がある。乗客のいるバス停や人数によってルートを自動的に作成し、効率よく乗客を運ぶようにシステムを構築するのだ。

オンデマンドバスのイメージ画像はこちら

オンデマンドバスのイメージ画像はこちら

もちろんすべての時間帯でオンデマンドバスとして運行する必要はない。通勤通学の時間帯は通常の路線バスとして運行し、乗客が少ない時間帯だけをオンデマンドバスとして運行すればいいのだ。

問題はスマホのアプリなどを利用できない高齢者の乗客に対して、どう対応するかだろう。これはバス停をスマート化し、乗客が待っているか検知して、それによってバスの出発時刻やルートを最適化すればいい。

2020年から2021年にかけて、新潟交通はオンデマンドバスの実証実験を行なったことがあり、現在、大阪ではハイエースワイドを使ったオンデマンドバスが運行されている。東急バスもオンデマンドバスをサービス展開しているが、どれも乗用車(ハイエースなど)の運行だ。今後は大型の路線バスでもこうした取り組みをする必要があるはずだ。