この記事をまとめると

■多くのトラックは積載量いっぱいまで荷物を積んでいない

■積載率が5割程度の車両も少なくないという

■トラックの積載量が少ない理由について解説する

積み込む時間が限られている

かつてトラックは過積載が問題になっていた。重量が嵩みやすい土砂や金属ゴミなどを満載すれば、たちまち過積載になってしまう。現在でも完全には解消されていない問題ではあるが、最近では新たな問題が起こっている。

それは、過積載ではないトラックは適正な重量の荷物を運んでいるか、というとそうともいい切れない状況だということだ。つまり、大部分のトラックはまだまだ荷物が積めるのに、荷物が少ないまま出発し走行しているのである。

現在の日本のトラックの平均積載量は5割強だといわれている。その中央値(実際のデータでもっとも多い数値)が5割前後なのかは不明だが、ほとんどのトラックは満載どころか半分くらいしか積んでいないのである。どうして荷物を十分に積まずに走っているのか、その理由は大きくわけて3つある。

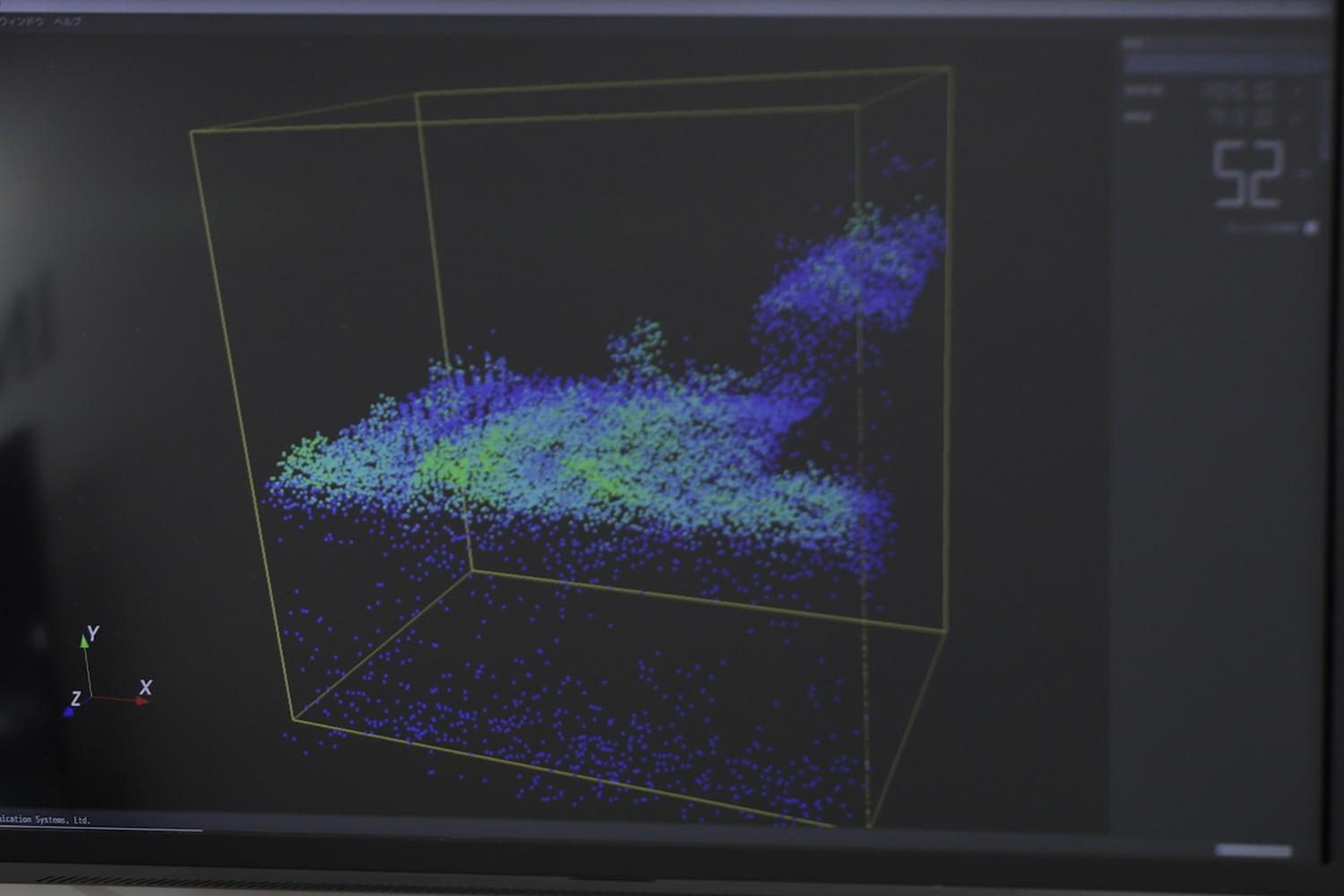

積載率のイメージ画像はこちら

積載率のイメージ画像はこちら

そのひとつ目の理由は積み込む時間が限られている、ということだ。たとえば宅配便は毎日膨大な小口配送をこなしている、いまや日本にとって欠かせない物流サービスとなり、トラックに積荷を満載しているように思えるが、実際にはかなり余裕をもって積んでいる。

というのも、荷物によって大きさと重さがまちまちなため、目一杯積んでしまうと最大積載量を超えていないかがわからなくなるだけでなく、奥の荷物を取り出すことができなくなってしまう。

また、積み込んだ宅配荷物は配達することが最終目的だから、いつまでも積み込んでいては配達に行く時間が遅くなってしまう。そのため、積み込みの時間を制限して配送に出発することになる。そして、午前中の配達が終わった時点で、再び営業所に戻って宅配荷物を積み込むのだ。

トラックのイメージ画像はこちら

トラックのイメージ画像はこちら

こうした宅配荷物の中継輸送も満載で運行できればいいが、翌朝には営業所まで届けることが決まっている荷物もあるから、時間を区切って出発しなければならないのだ。

そしてふたつ目は、工場の生産ペースや受け入れペースが決まっている場合もある。これは個別輸送で荷物が限られており、出荷や納品する時刻が決まっているので、その荷物だけを運ぶことになるから仕方ないところだ。

こうした荷物を共同配送にすることで積載率を高めようとしているのが最近の試みだ。

トラックのイメージ画像はこちら

トラックのイメージ画像はこちら

最後に、どれだけ積んだか重量がわからない、というのも積載率が上がりにくい理由だ。そのため、荷台にロードセルを組み込んでどれだけ積んだかわかるようにしたダンプや、フォークリフトのアタッチメントにロードセルを組み込んで積荷の重量をパレットごと測って積み込むような仕組みも開発されている。

最大積載量いっぱいまで詰め込んで走るより、半分程度に抑えたほうがクルマの負担は少なく燃費も向上する。しかし、積載率を25%増やせば、トラックの台数が3分の2になっても同じ輸送量をカバーできることになる。絶対的な輸送量が不足しているのだから、ダブル連結トラックなどの大型化以外にも、効率化を進める必要が出てきているのだ。