アイサイトまで活用しているBRZのS耐マシン

いまスーパー耐久のST-Qクラスは、自動車メーカー各社が次世代へ向けたさまざまな挑戦を行っている。カーボンニュートラル燃料を使い、内燃機関の次なる可能性を探ることがメインテーマとなっているが、じつはいまある市販車へのフィードバックもまたもうひとつの狙いだ。今回はスバルがBRZで行ってきた取り組みをスーパー耐久マシンと市販車のBRZの両車を比べることで、そこにどんな繋がりがあるのかをじっくりと見てみたい。

スバルのテストコースで走らせることになったレース車両は、エアロパーツを装着するなどの変更が行われ、車高も低く抑えられている。また、軽量化も積極的に行われており、ボンネットやドアはカーボンが採用されている。運転席側のドアを開けた瞬間からそれが伝わり、軽々と開閉できてしまう。張り巡らされたロールケージを潜り、なんとかドライバーズシートに収まるとそこはやはり戦う環境。必要最低限のスイッチが並べられている。ただ、エンジンを始動させると浮き上がってきたメーターは市販車のデザインが引き継がれているから面白い。モニター自体はレース用を使っているにもかかわらず、わざわざ市販状態に近づけているのだ。

これはレーシングドライバーだけでなく、スバルの開発ドライバーである「ジェントルマンドライバーでも乗りやすく速く」というコンセプトがあるからこそ。レースカーにもかかわらず、半ドアが認識できるようになっていたり、さらにはSRVD(後側方確認支援システム)がメーターで認知できるように仕立てられている。

それだけでなく、右ピラーとダッシュボードのセンターにはワーニングランプが備わり、これまたSRVDが作動した時には点灯。さらにはルームミラーだけでなくデジタルミラーも備わるなど、周辺情報が把握しやすいようにセットされていたこともまたスバルらしい。らしさはそれだけでは終わらない。なんとレースカーにも関わらずアイサイトを装備し、イエローフラッグやレッドフラッグを検知。FCY(フルコースイエロー)の時にはアイサイトを利用して前走車に追従できるようになっているのだ。

これらをまずはスローペースで体験してみたが、ミラーでは確認できない死角にクルマがいたとしても、クルマがサポートしてくれる安心感があった。速いクルマが迫ってきてもこれなら心配ない。FCYモードを作動時には、前走車に対してビタビタに車間を詰めて追従できることもまた驚きだ。これならロングランをしたとしても疲労が軽減でき、ドライビングに集中できることだろう。

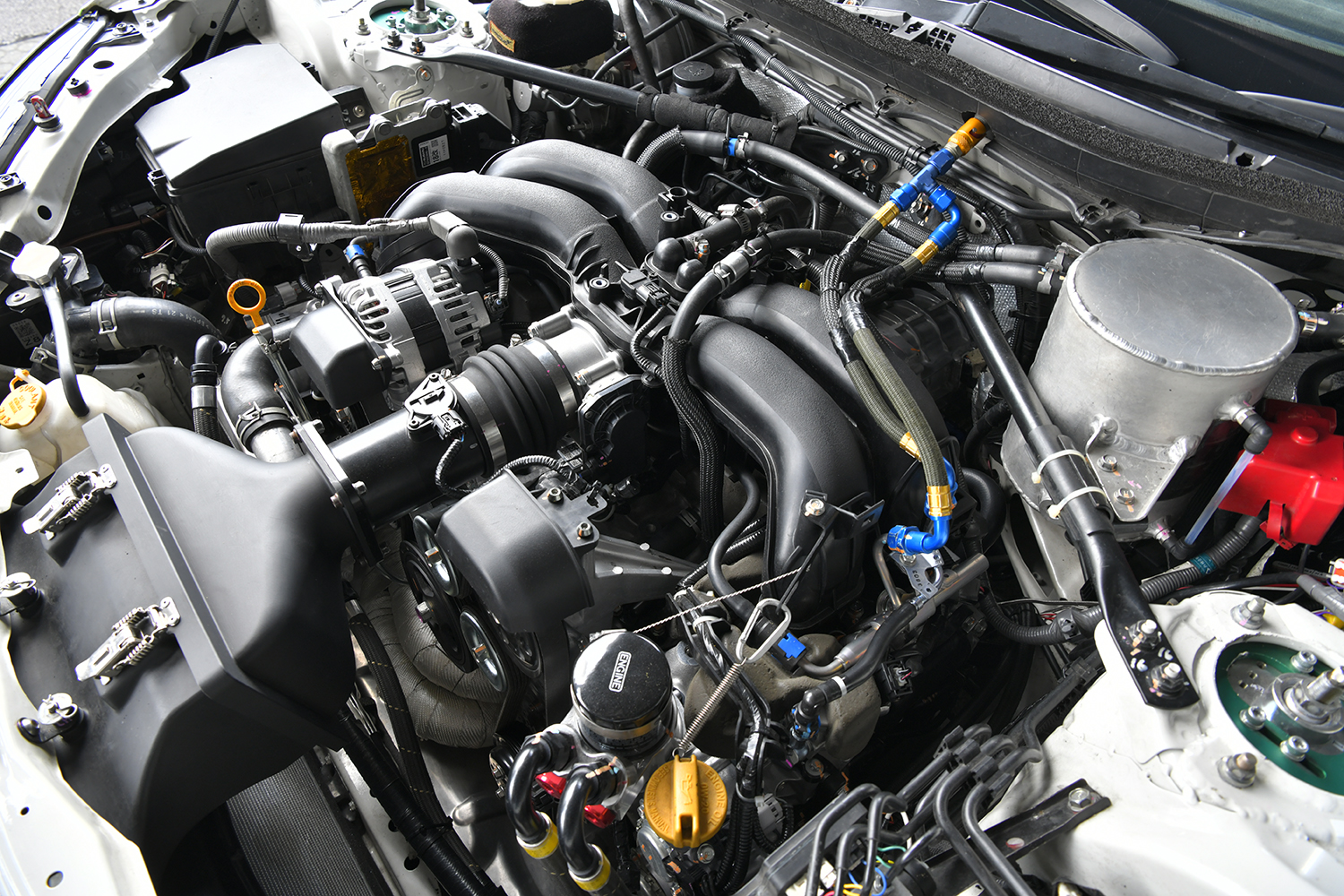

続いて高速周回路において全開走行を試みる。すると熱量がレース用ハイオクガソリンより低いカーボンニュートラル燃料を使っているにもかかわらず、強烈な加速を繰り返していくから面白い。ラム圧吸気システムなどを使い、出力281馬力、トルク310Nmを絞り出す2.4リッターユニットは、レースカーらしいエキゾーストノートとレスポンスを繰り返しながら、200km/hオーバーの世界までリズミカルに加速して行く。6速をローギヤード化していることもあり、高速域でも失速感がないところもまた特徴的だ。

そのままバンクへと入ると、恐怖感なく安定感が高いまま突っ込める印象があった。狙ったラインへのトレース性、そしてリヤタイヤの確かなグリップがあるからこその感覚だ。カメラマンから「ガードレールギリギリを走る写真が撮りたいからヨロシクね」なんて冗談をいわれていたのだが、それも涼しい顔でこなせてしまうほどである。

その過程で興味深いのは6000回転以上、アクセル開度95%以上ならばアクセルを緩めることなくシフトアップが可能なことだった。これはスロットルが開いたまま流速を変化させず、燃料は吹き続けた状態において、点火のリタードを行なっているからこその芸当。ギヤは吸い込まれるように次のポジションへとアップ可能だ。

また、高G旋回状態を作り出すためにバンク下へとハードブレーキングしてアプローチすると、NA版のアンチラグが作動。これもまたシフトアップの時と同じような制御が入り、バラバラという特有のエキゾーストノートを発したのちに、アクセルを全開にした瞬間にトルクが出るようになっている。いかに応答遅れを克服するのか? その究極の姿がここにある。

こうした制御技術はレースカーであればレース専用コンピュータを使って行うのが一般的であるが、スバルは市販車のシステムでそれらを対応していることもまた特徴のひとつだ。結果として市販車へと技術を転用しやすいというメリットもある。

2024年7月に発売されたアプライドDのBRZには、レースカーからのフィードバックがいくつか展開されている。その際たるものがスポーツモードの追加だ。これまでBRZはどちらかといえば穏やかなスロットル特性だったが、今回はそれを残しつつもスポーツモードに切り替えれば、まるでレースカーのようなリニアなアクセルの反応が楽しめるようになったのだ。

これはウエットのサーキットで試したのだが、スポーツモードのコントロール性はスーパー耐久車両を彷彿とさせるリニアさがあり、雨のなかでのコントロール性が抜群に向上していることが感じられた。ドリフトさせた場合もトルクの遅れがなく、スライドを維持しやすくなったこともまたメリットだ。また、その際に強烈なトラクションを感じられたこともBRZらしさといっていい。悪条件であっても横に逃げず前に出る感覚に溢れた仕上がりもスバルらしさといえるだろう。

さらに、ATモデルもダウンシフト時に跳ね返されることなく、きちんとシフトダウンできるようになったことも進化のポイントだ。シフト時に、これまでよりも最大で1460rpm上まで受け入れるようになり、左のパドルを何度も引くことなく一回でシフトダウンすることが可能。ストレスを感じなくなったことは嬉しい限りだ。

まだまだレースカーのすべてがフィードバックされたわけではないが、レースに参戦するようになってからの市販車は、じわじわとその潜在能力が目覚めてきているようにも感じる。一方で、市販車のBRZに採用されたアイサイトをレースカーが利用するなど、相乗効果があったことも今回は理解できた。共に戦い、共に成長していくレースカーと市販車の関係性に今後も注目だ。