まるでジムニーのようにイタリア人に愛されていたパンダ

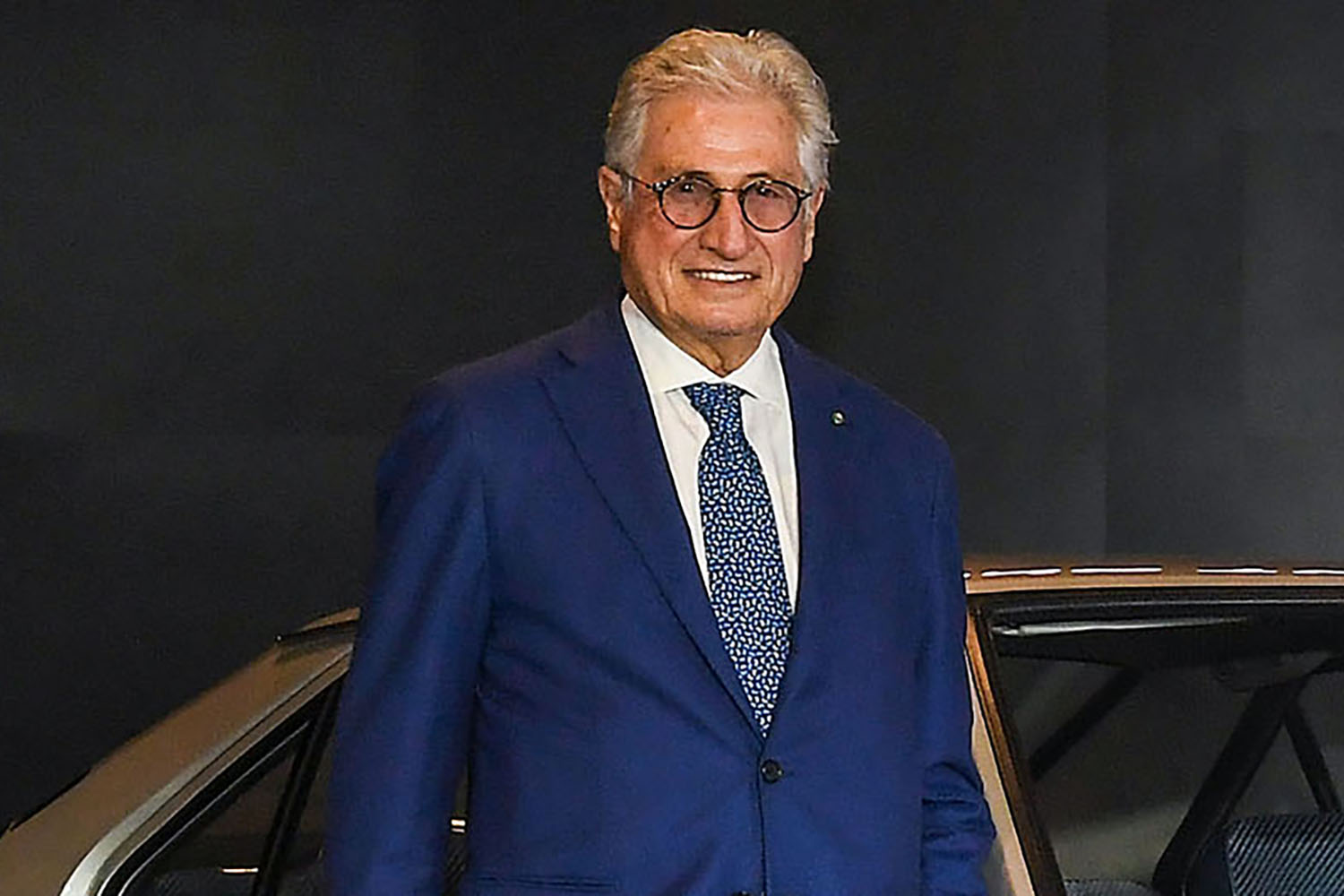

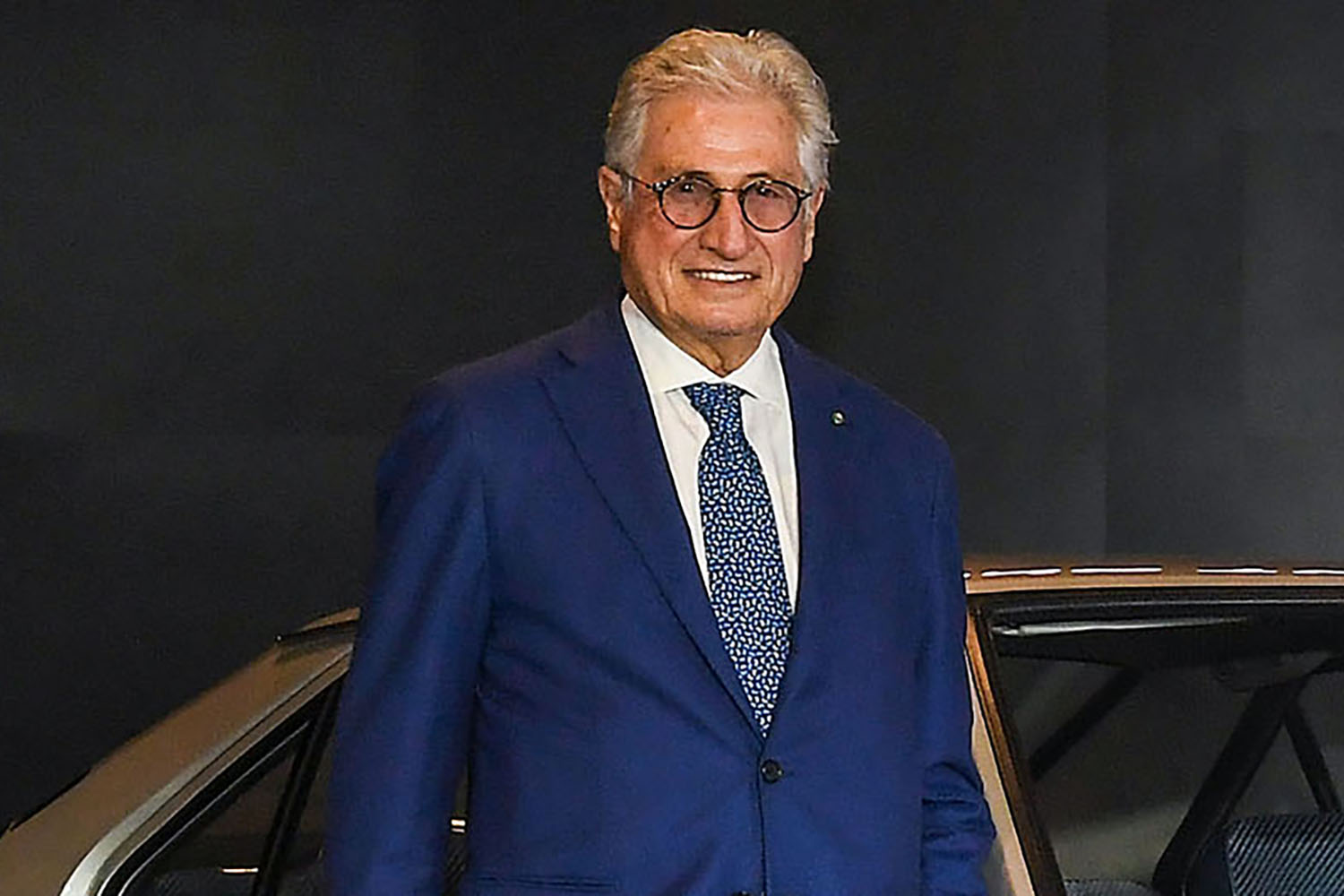

クルマの設計をフィアットから任されたのは、誰もがデザイナーとして知っているジョルジェット・ジウジアーロ。彼はスタイリングのみならずパッケージングにおいても天才的な能力を発揮できる稀有な人物だった。

フィアット・パンダを設計したジョルジェット・ジウジアーロ画像はこちら

フィアット・パンダを設計したジョルジェット・ジウジアーロ画像はこちら

フィアットからの要望は、安価なクルマとして販売できること、構造が簡単であること、十分な室内空間をもつこと。モノの本によれば、ジウジアーロに相談したフィアット側の役員が“フランス車のようなクルマ”という言葉を使い、ジウジアーロはシトロエン2CVを思い浮かべたらしい。設計思想に共通する部分を強く感じるのは、だからなのだろう。

ボディは直線と平面による構成で、ほとんど四角四面。ウインドウは前も横も後ろも、すべて真っ平な板ガラス。余分な加工コストを要さない、もっとも安価ですませられる手段だからだ。それでいて姿カタチがつまらないモノにはまったくなってないあたり、さすがとしかいいようがない。

フィアット・パンダのサイドビュー画像はこちら

フィアット・パンダのサイドビュー画像はこちら

インテリアも同じで、たとえば普通のクルマなら樹脂製のダッシュボードになってる部分は鉄パイプと布地で横長のポケットを作り、グローブボックス代わりの小物入れとして活用できるようになっている。さらにシートもパイプフレームに布地を張ったハンモック構造で、簡単に取り外せて車外でチェアとして使うこともできた。

1982年から上級グレードが、1986年からはすべてのモデルが厚手のクッションをもつ一般的なシートを備えることになったが、初期モデルのハンモックシートは意外や座り心地もホールド性もなかなかよく、何より楽しさに満ちていた。

フィアット・パンダのインテリア画像はこちら

フィアット・パンダのインテリア画像はこちら

また、そういうシンプルさを旨とするデザインだからして、余計な出っ張りもおせっかいな備えもなく、おかげで室内スペースは数値的には狭いのだけど窮屈さのようなものはまったく感じない。チープであることを微塵も恥じておらず、変に高級ぶって見せようと足掻いてもおらず、潔いほどにシンプル。その自然体な雰囲気にも心惹かれる。

さらに、走らせてもけっこう楽しい。いや、誤解しないでほしいのだけど、かなり速いというわけでもなければスポーティな仕立てになってるわけでもない。何せ実用車なのだ。本国では126譲り──ということは2代目チンクエチェント譲りともいえる──の直列2気筒652ccエンジンからスタートしているが、日本にもたらされたパンダのほとんどが4気筒、それも大半が999ccか1108ccのFIREエンジンだ。それぞれ45馬力、52馬力と馬力は乏しいのだが、ガンガンぶちまわしてやると意外なくらい元気に走ってくれるし、眠たいようなところはないし、かなり楽しい気分になれる。

フィアット・パンダのエンジン画像はこちら

フィアット・パンダのエンジン画像はこちら

コーナーでも大きめのロールを披露するけど、だらしなさなんて少しも感じさせずに柔軟な腰をグッと粘らせながら曲がっていく。何やらクルマ全体がエネルギッシュな感じがして、走らせてるだけでワクワクしたような気分にさせてくれるのだ。典型的なイタリアン、である。

しかも、だ。バリエーションのなかには4×4というシュタイアプフと共同開発したパートタイム4WD機構をもつモデルもあり、その走破性の高さはかなりの好評価で、イタリアでは森林地帯や山岳地帯などでの働くクルマとしては重宝された。転じて、カスタマイズを施して道なき道のような大地の走破を楽しむ好き者の格好の相棒にもなっている。母国ではジムニーのように愛されてきたのだ。

フィアット・パンダ4×4のフロントスタイリング画像はこちら

フィアット・パンダ4×4のフロントスタイリング画像はこちら

そうした魅力の数々が、全長3.4m足らず、全幅1.5m足らずの小さな車体にパンパンに詰まってる。日本でいうなら、軽自動車よりも微妙に小さいサイズで、そのありがたみは日本のドライバーだったら誰もが理解してるはずだ。

そんなクルマ、世界のどこを探してもほかには見当たらない。小型大衆車としての本質、ここに極まれり、である。初代パンダはほとんど唯一無二といっていい存在であり、じつはなかなか凄いクルマだったのだ。