この記事をまとめると

■輸入車代理店でお馴染みのヤナセではさまざまな輸入車を扱っている

■ヤナセでクルマを購入すると「YANASE」と表記されたステッカーが車両に添付される

■ステッカーにはさまざまな役目があるほか中古車市場では信頼の証として扱われる場合も

お馴染みのステッカーはただのステッカーではなかった!

日本における輸入車代理店の最大手であるヤナセ。

いまでこそ海外メーカーの日本法人が多くあるが、ヤナセがなければメルセデス・ベンツもフォルクスワーゲンも日本に入ってくるのがもっと遅かったかもしれない。そんなヤナセでは、クルマを購入するとブルーとイエローの「YANASE」ステッカーがクルマに貼られることでもお馴染みだ。

そんなお馴染みのステッカーだが、じつはこれには深い意味が込められているのだ。

1972年から採用されているヤナセステッカー

日本車のディーラーでも、購入したディーラーのステッカーが貼られるのは昔からよくある。これは来店時にスグに自社のユーザーであることを認知するためといわれている。ディーラーの統廃合が進んだいまでは、昔の販売店のステッカーが中古車で貼られていると「当時物」としてありがたがるマニアもいるとか。

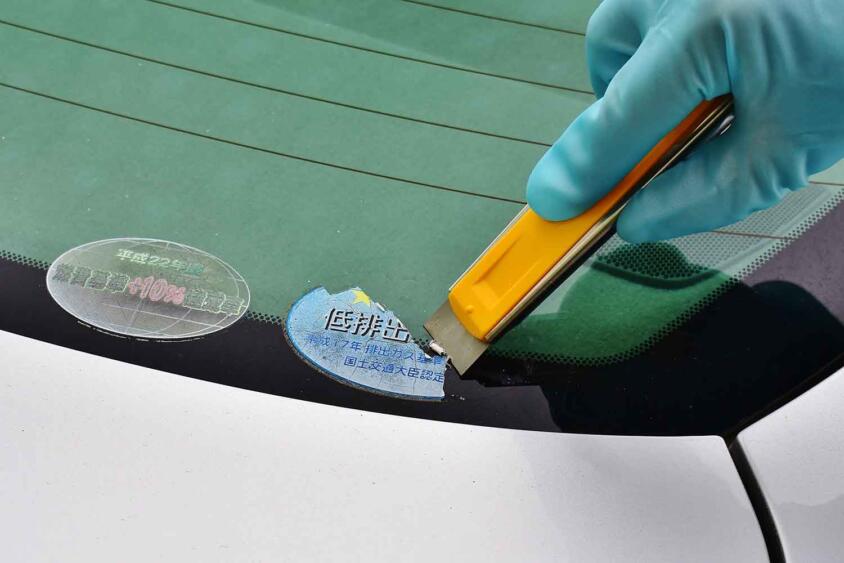

販売店ステッカーのイメージ画像はこちら

販売店ステッカーのイメージ画像はこちら

しかし、ヤナセステッカーはより深い意味合いをもっている。それは店舗以外、つまり一般公道でも”ヤナセのユーザー”であることを認識するためだ。このステッカーは1972年から採用されているが、もしトラブルに遭ったヤナセのユーザーのところに、ヤナセの社員が通りかかったら声をかけられるようにしたいという、当時の梁瀬次郎社長の思いが込められていたそうだ。

ヤナセのユーザーへの姿勢を表すひとつのシンボル

ヤナセのコーポレートスローガンは「クルマはつくらない。クルマのある人生をつくっている。」だ。ヤナセの歴史を振り返れば、輸入車をより日本のユーザーに扱いやすくサポートし続けてきた側面があるように思う。

ヤナセ本社画像はこちら

ヤナセ本社画像はこちら

元々ビュイックやキャデラックなどのアメリカ車の販売を中心にスタートしたヤナセ。大戦後はメルセデス・ベンツやフォルクスワーゲンなどのヨーロッパ車へと取り扱いのメインをシフトしていったが、このころから販売ネットワークを拡大し、展示会なども各地で実施していった。

それと同時に、保管基準に合わせるための仕様変更も行っていたのだ。右ハンドルどころか、日本仕様などもなかった当時の輸入車だったが、日本のユーザーのことを考えて、ヤナセがインポーターとして大小さまざまな活動をしてきたので、日本における輸入車という存在が、ここまで存在感をもつものになったともいえよう。

メルセデス・ベンツの歴代Eクラス画像はこちら

メルセデス・ベンツの歴代Eクラス画像はこちら

ヤナセステッカーの決まり

じつはヤナセのステッカーは貼る位置が決められている。基本的にリヤウインドウの下部中央だ。車両によってこの場所だと後方視界が妨げられたり、ワイパーに当たる場合は別の場所になるそうだが、その場合でも、車種ごとに場所が決められている。これは安全性や見つけやすさなどを配慮してのことだという。

ヤナセのステッカー画像はこちら

ヤナセのステッカー画像はこちら

そして1990年以降はこのステッカーすべてに、シリアルナンバーが入れられている。この番号は各車両を管理するためのシリアルナンバーであり、各店舗にはステッカー保管責任者が設けられているほど。

ヤナセのコーポレートスローガンの表れのひとつと言えるステッカー。このステッカーがあると過去のメンテナンスへの信頼性から、中古車市場での評価が高くなるという話もある。非常に重みのあるステッカーといえよう。