この記事をまとめると

■レーシングカーのマフラー部分には段ボールのような塊がついている

■塊の正体は環境対策のために採用されている三元触媒だ

■レーシングカーの排熱は高温になるので破損対策のために出口につけられている

レーシングカーも環境配慮が欠かせない

スポーツマフラーのテールパイプは、太くて、いかにも抜けがよさそうなカタチをしているのが定番。

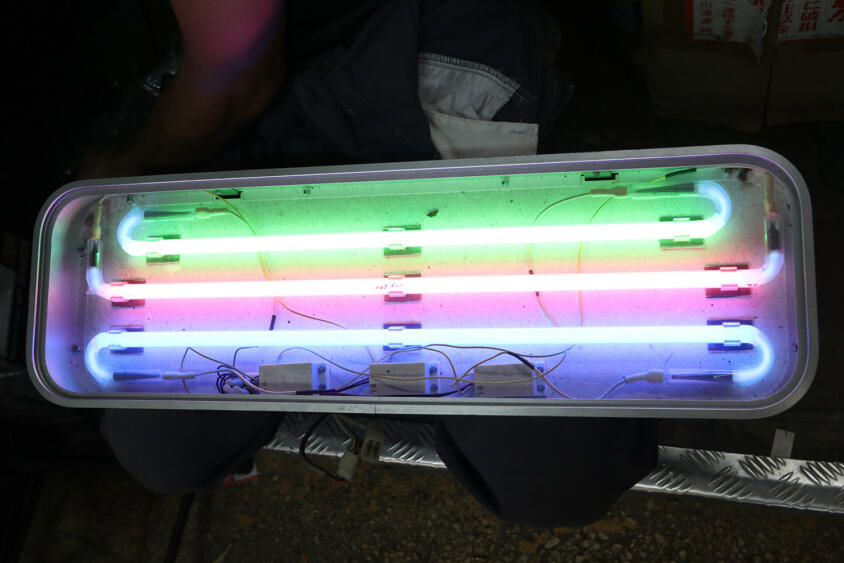

しかし、最近のスーパーGTのマシンやスーパー耐久を走るマシンのマフラー出口を見ると、テールパイプに段ボールのフルート(波型の中芯)というか、モノリス型(網目状の多孔質体)の波打った金属が詰め込まれている。あれっていったい……?

正解からいうと、あれの正体はキャタライザー。いわゆる触媒だ。

かつてのレーシングカーは、排気効率だけを考えて、消音器(マフラー)もなければ、触媒もない、直管エキゾーストが当たり前だったが、近年にはレーシングカーでも環境問題への配慮が不可欠となり、全日本格式のレースでは、2009年からフォーミュラニッポンのマシンに三元触媒の装着が義務づけられ、スーパーGTでも2010年から触媒の必着がレギュレーションで定められた。

複数台のスーパーフォーミュラマシン画像はこちら

複数台のスーパーフォーミュラマシン画像はこちら

「えっ? だとしても、なんで排気管の出口に触媒があるの? 量産車ではなるべくエンジンのそば(排気ポートに近い位置)にレイアウトするのが基本なのに?」と疑問に思う人もいるだろう。

触媒は適正温度にならないと、排ガスの浄化性能を十分に発揮出来ないので、量産車ではエンジンに近い位置に触媒をレイアウトし、できるだけ高い温度の排気ガスをぶつけることで素早く触媒を適正温度にもっていくことを優先している。

市販車用の触媒画像はこちら

市販車用の触媒画像はこちら

しかし、レーシングエンジンの場合、高効率、高出力で、しかも全開率が高い。そのため、排気温度も高温で、ターボエンジンなどは排気温度が1000度オーバーになることも!

量産車の純正触媒はセラミック、スポーツ触媒は耐熱性の高い金属(メタル触媒)を使用し、そこに貴金属をコーティングする構造になっているが、排気温度が1000度を超える高温になると触媒が溶けてしまうことも……。

そこでレーシングカーでは、エンジンからもっとも遠い位置、マフラーエンドへ触媒を配置することにしたわけだ。

レーシングカーのリヤまわり画像はこちら

レーシングカーのリヤまわり画像はこちら

イベント等でレーシングカーを間近に見る機会があったら、マフラーのテールパイプを覗いてみて、「ハニカム構造のこれが、キャタライザーなんだ。セル(密度)が量産車の4分の1ぐらいだな~」と、マニアックな比較をしてみても面白いかもしれない!?