この記事をまとめると

■日本の高速道路の歴史は1957年(昭和32年)の中央道着工から始まった

■山間部の高速道路の拡張工事が「右ルート・左ルート」のきっかけとなっている

■高速道路はキープレフトが基本なのでトラックやバスは左ルートを通ることが多い

日本の高速道路はクルマの増加とともに進化を続けている

日本の高速道路のはじまりは、1957年(昭和32年)の中央道着工による。

トヨタ・クラウンの誕生は2年前の1955年(昭和30年)で、国内はまだ乗用車の普及が途に就いたばかりだ。商用車が暮らしを支えている時代だった。約10年後の1966年(昭和41年)に日産サニーとトヨタ・カローラが誕生したときの国内自動車保有台数は、725万台ほど(二輪車を除く)だった。そして、2022年の数字では、7830万台(二輪車を除く)に達する。10倍以上に保有台数が増大した。

トヨタ・カローラ(初代)の走行写真画像はこちら

トヨタ・カローラ(初代)の走行写真画像はこちら

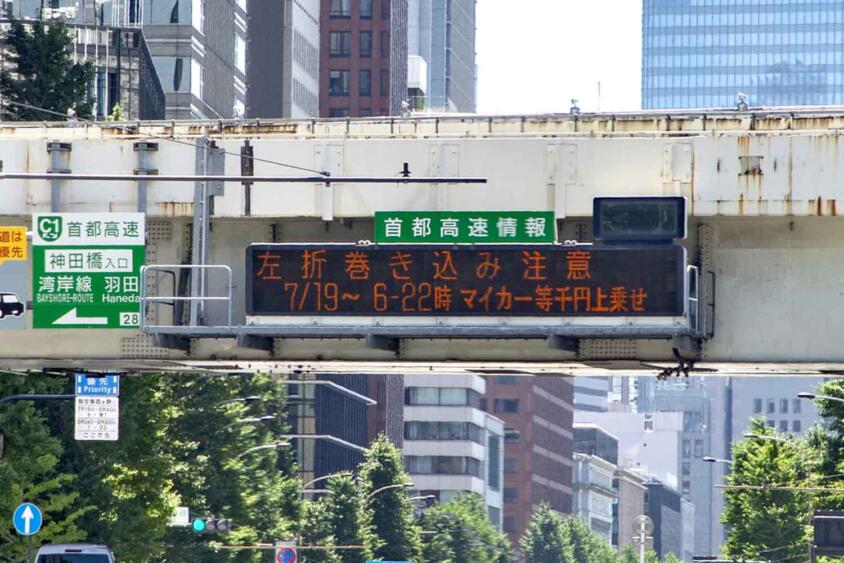

当然、それに伴って交通量も増える。60年以上前に構想された高速道路では到底容量が足りない。事故などがなくても、自然渋滞と呼ばれるクルマの集中で流れも悪くなる。そこで、今日なお拡幅工事が継続される状況だ。

比較的高低差の少ない地域であれば、土地さえ確保できれば拡幅工事はできるだろう。一方、人口増加による街の発展や住宅地の広がり、あるいは山間部などでトンネルの多い区間などは、拡幅工事も容易ではない。

工事中の高速道路の様子画像はこちら

工事中の高速道路の様子画像はこちら