この記事をまとめると

■筑波サーキットは市販車のテストや開発を行うのに最適なサーキットでもあった

■雑誌やビデオ取材で使われることも多く、エンジニアもサーキットテストには注目していた

■サーキットテストは減少傾向だが、サーキットで得られるデータは公道以上という声もある

なぜ誰もが走るわけではないサーキットで車両開発をするのか

遡れば1970年代後半頃から、「市販車をサーキットで走らせて評価する」というテストスタイルは行なわれていた。当時、多く使われていたのは東京からほど近い茨城県に位置する筑波サーキットだ。1周約2kmの小ぢんまりとしたサーキットでバックストレートが約400mあり、性能指標のひとつとして取り上げられることの多かった0〜400m発進加速(通称:ゼロヨン)を計測するのに好都合だった。

だが、走り好きな編集者が多い媒体でラップタイムに着目して、ハンドリング性能とラップの速さを確かめるようになるのに時間はさほどかからなかった。

僕が初めて筑波サーキットを試走したのは大学生の頃。某月刊自動車専門誌でアルバイトをしていたときだ。レーシングドライバーで自動車評論家でもあった津々見友彦氏が、トヨタ・スターレットにニュータイヤを履かせて試走していたのをラップ計測し、撮影も行なわれていた。その時間の最後に10分ほどの時間が残り、津々見氏から「走ってみていいよ」、と声をかけていただいたのがきっかけ。

ナンバー付のノーマルスターレットで走ると1分22秒くらいのタイムだっただろうか。

ただタイムが計測されるだけでなく、周回毎のラップタイム変化やブレーキのフェード現象なども起きる。教習所で坂道の下りでブレーキを多用するとフェード現象が発生し止まれなくなるのでエンジンブレーキを併用しなさい、と教わったはずだが、実際にフェード現象を体験することは一般道では難しい。それがサーキット走行では2〜3周もすればブレーキがフェードし、ブレーキペダルストロークが長くなり、減速もし難くなる。そうなったらどう回避するのか。サーキットでの試走体験から問題視すべきテーマが次々に見出だせてきたものだ。

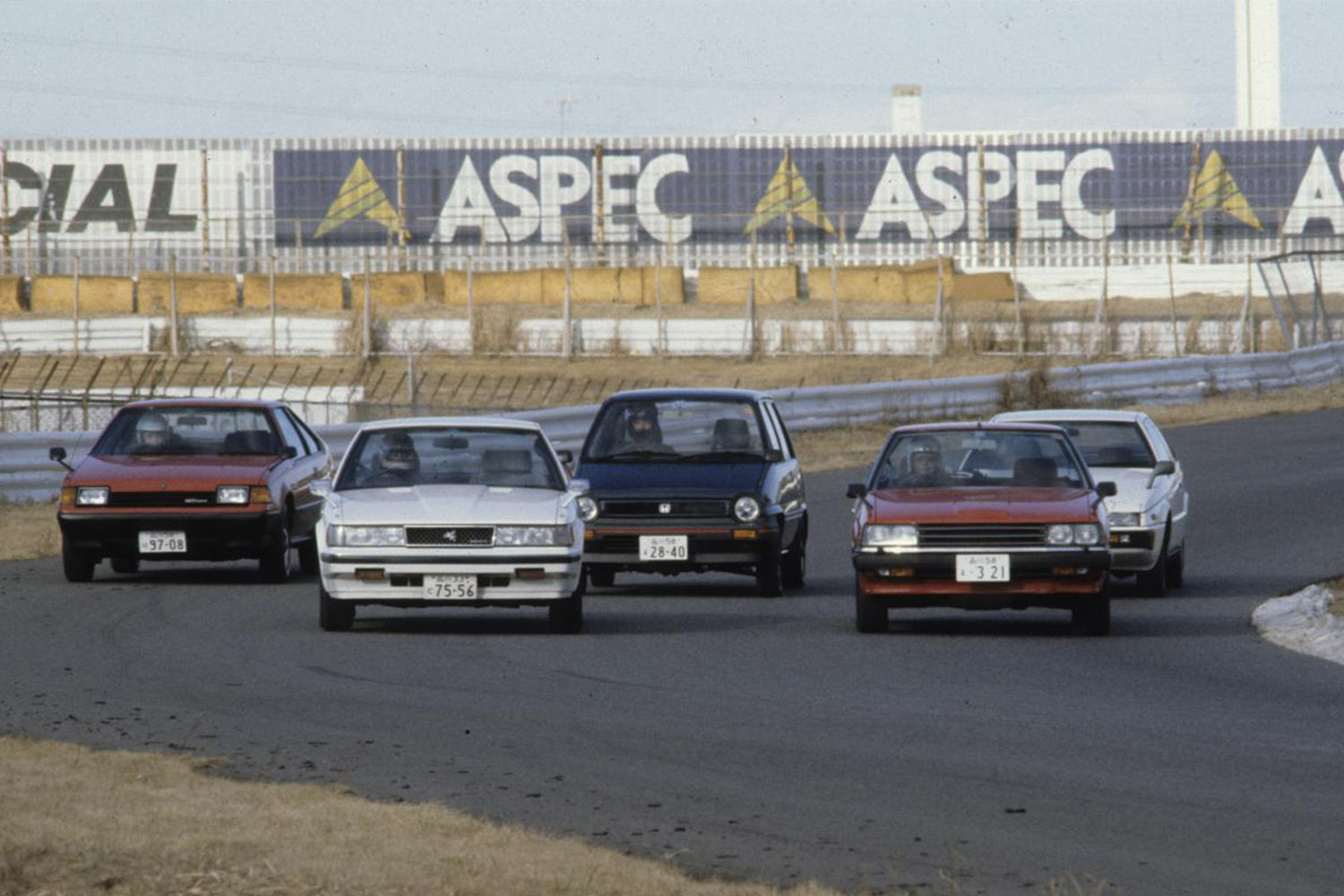

1980年代になると、どの媒体でも新型車の性能テストをサーキットで行なうことが多くなる。年々クルマの走行性能は高まり、「名ばかりGTは道をあける」という過激なキャッチコピーまでCMで流れるようになった。

そのキャッチコピーを受けて国産GTモデルを筑波サーキットに数車集め、レース形式で走らせて速さを競う企画を行なった。マツダRX-7(初期型)が1分18秒という最速タイムを叩き出したが、レース形式のテストではブレーキの耐フェード性能がもっとも優れていたトヨタ・セリカ2000GTが制した。人気抜群だった日産スカイライン2000GTは1分22秒台という有様だったのを覚えている。

このように、サーキット走行を行なうと結果がラップタイムに表れ、クルマの本質的な性能が明らかになる。ハイパワーであるとか優れたサスペンション機能を持っているとか謳われていても、サーキット走行では実力が明確に現れて、ごまかしがきかないのだ。