この記事をまとめると

■オールシーズンタイヤにはタクシー用の製品も用意されている

■一般的なオールシーズンタイヤとタクシー専用品では耐摩耗性能に大きな差がある

■関東圏のタクシー会社には近年の異常気象の影響により非常に高い人気を誇る

減りにくいし保管場所も不要なタクシー専用オールシーズンタイヤ

寒くなり、本格的な冬シーズンが近づくとスタッドレスタイヤが話題となるが、最近は夏場もそのまま装着OKで、冬用タイヤ規制でも走行可能なオールシーズンタイヤが普及してきている。ラインアップも豊富となってきたオールシーズンタイヤだが、じつはタクシー用のアイテムも存在する。一体通常のオールシーズンタイヤとはどこが異なるのだろうか?

ポイントは耐摩耗性能

タクシー用のオールシーズンタイヤを理解するには、タクシーと通常の乗用車の違いを知っておいたほうがわかりやすい。その最大の違いは走行距離にある。一般的なユーザーが使用している乗用車は年間1万kmがひとつの指標とされているが、タクシーは仕事で連日走行するため、1年の走行距離が多い。ドライバーやタクシー会社によっても異なるが年間4万~10万kmを走行すると言われている。

タクシーは乗用車以上に過酷な使用をされていると言えるだろう。そんな状況であるので、各種消耗品の交換スパンは短い。それはタイヤも同じだ。それだけに、タクシー用のオールシーズンタイヤは、通常のオールシーズンタイヤよりも耐摩耗性能を高めたアイテムとなっている。

タクシー用に特化した形状と開発

そのほかにもタクシーという使用条件が特殊なクルマであることを加味した設計がされている場合もある。たとえばヨコハマタイヤから販売されている「TAXI TOURING A/S」を例に見てみよう。

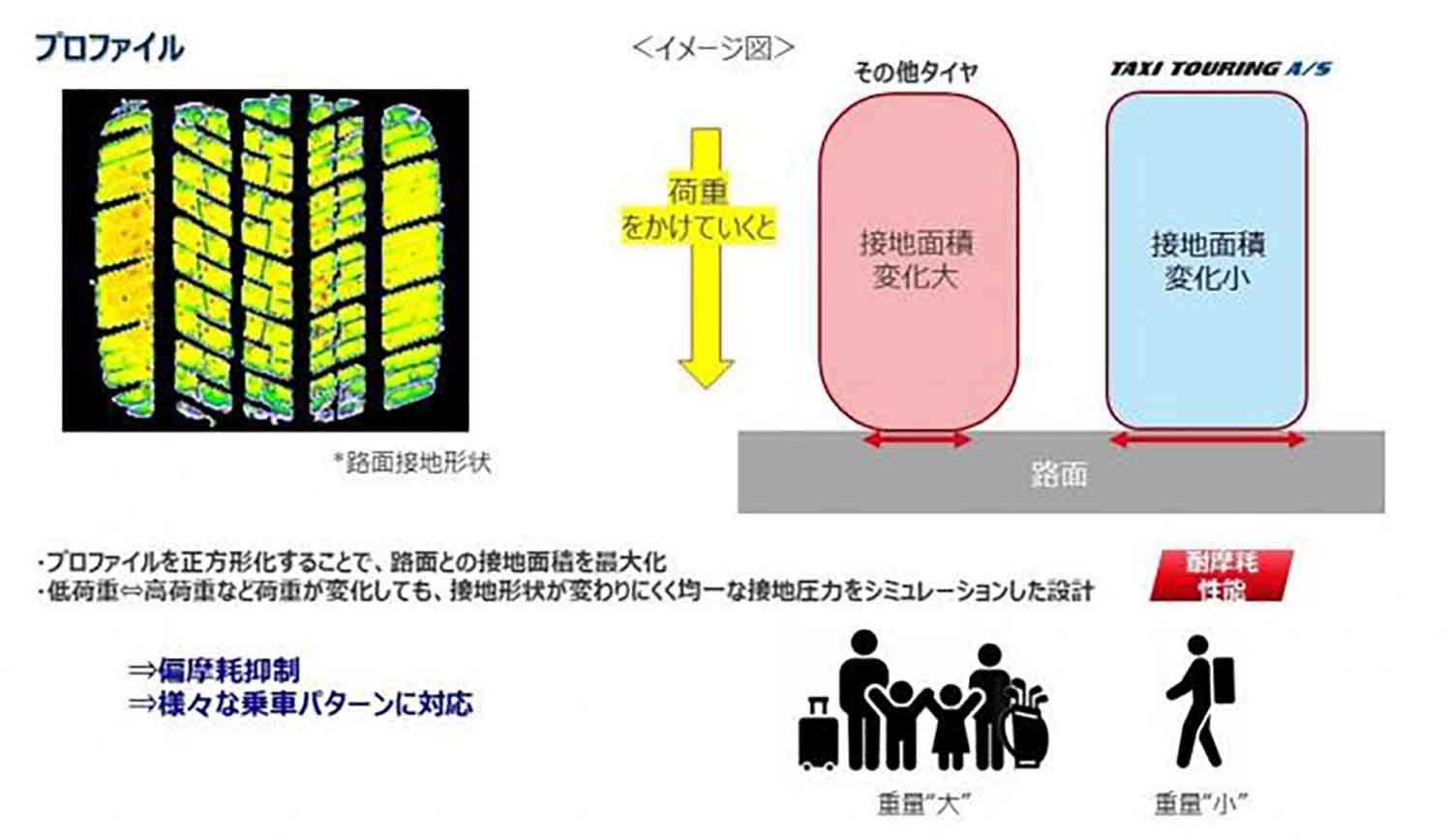

タイヤの断面形状のことをプロファイルと言うが、「TAXI TOURING A/S」はこのプロファイルが通常のタイヤに比べてより角が出ていて四角に近くなっている。これに対して通常のタイヤはトレッドのセンター付近を頂点にして、なだらかにサイドウォールへと落ちていくような、極端に言えばトレッドがやや膨らんだようなプロファイルとなっている。

なぜ、タクシー向けは平面が大きく角が尖ったようなプロファイルとなっているのか? それは荷重をかけたときの接地面積の変化を小さくするためだ。タクシーは乗客がひとりのときもあれば複数人のときもあるし、乗客が重たい手荷物を持っている場合もある。そうすると荷重の変化量が大きい。荷重による接地面積の変化を少なくすることで、耐摩耗性能を高めているのだ。

また、実際にタクシー会社と協力して、性能シミュレーションだけでなく実業務での評価試験も実施している。そのような現場での声も盛り込みつつ、開発されたタクシーに特化したタイヤに仕上がっているのだ。