この記事をまとめると

■シトロエンは昔から独創的な機能やデザインで多くのひとびとを驚かせてきた

■シトロエンの「時代はこういう方向に進むはず」という思い込みはたびたびブランドを経営難にも追い込んだ

■ありえないことにもありうる仮定で備えるトンチの効いたキレのよさがシトロエンらしさでもある

現在のお洒落なシトロエンにも難解な哲学を探してしまう

シトロエンといえば昔から独創のカタマリで、難解で哲学的なメーカーとされてきた。とはいえ、近頃のC3とかC3エアクロスあたりのポップさとか、C4の軽快なシルエット、C5Xの洒脱なオーラを眺めていると、どこに難解な哲学が潜んでいるのか、訝しくなってくるだろう。

シトロエンC5Xのサイドビュー画像はこちら

シトロエンC5Xのサイドビュー画像はこちら

だが、最近のシトロエンの「ポップで心地よくてオプティミスト(楽観主義的)」というキーワードは、じつは昔ながらのシトロエン哲学の産物でもある。理性と進歩の力によって時代を経るほどに、人類の暮らしや文明は明るく光ある方向へ進んでいくはず、そんなオプティミズムと紙一重の、19世紀以来のフランス的進歩史観をまるっと体現、あるいは象徴する自動車メーカー、それがシトロエンだったのだ。

そもそも創業者アンドレ・シトロエンからして、第一次世界大戦中から異能の経営者として知られ、まず砲弾の大量生産で頭角を現していた。1919年から工場を自動車製造へとコンバートし、通常の平行パターンの歯車よりも強力で正確かつ安定した噛み合わせトルクを引き出せる山型パターンの歯車を、1919年に創業した自動車製造会社のロゴに採った。機械文明の発達によって人類が進化する時代に、ダブル・シュヴロンの山型パターンでレバレッジ利かせたるぜ! と言ったかどうかは知らないが、要はそういうべンチャー精神のもとに、シトロエンは漕ぎだしたワケだ。

レトロモービルでシトロエンの歴史をディスプレイしたブース画像はこちら

レトロモービルでシトロエンの歴史をディスプレイしたブース画像はこちら

彼の功績は、フォードがT型で実現した大量生産モデルをフランスに導入し、大量生産と消費の時代が到来するのを1910年代に見抜いていただけではない。ロシアでロマノフ王家の車両係として、ロールス・ロイスの前輪はソリ化、後輪はキャタピラ化するという、独特エンジニアリングを施していたが、ボリシェビキ革命でフランスに帰国したエンジニア、アドルフ・ケグレッスを技術主任に迎え入れたのだ。均質な大量生産の民需品と並行して、それをベースに軍需品のオールテレイン・ヴィークルもモノにする両面作戦だった。

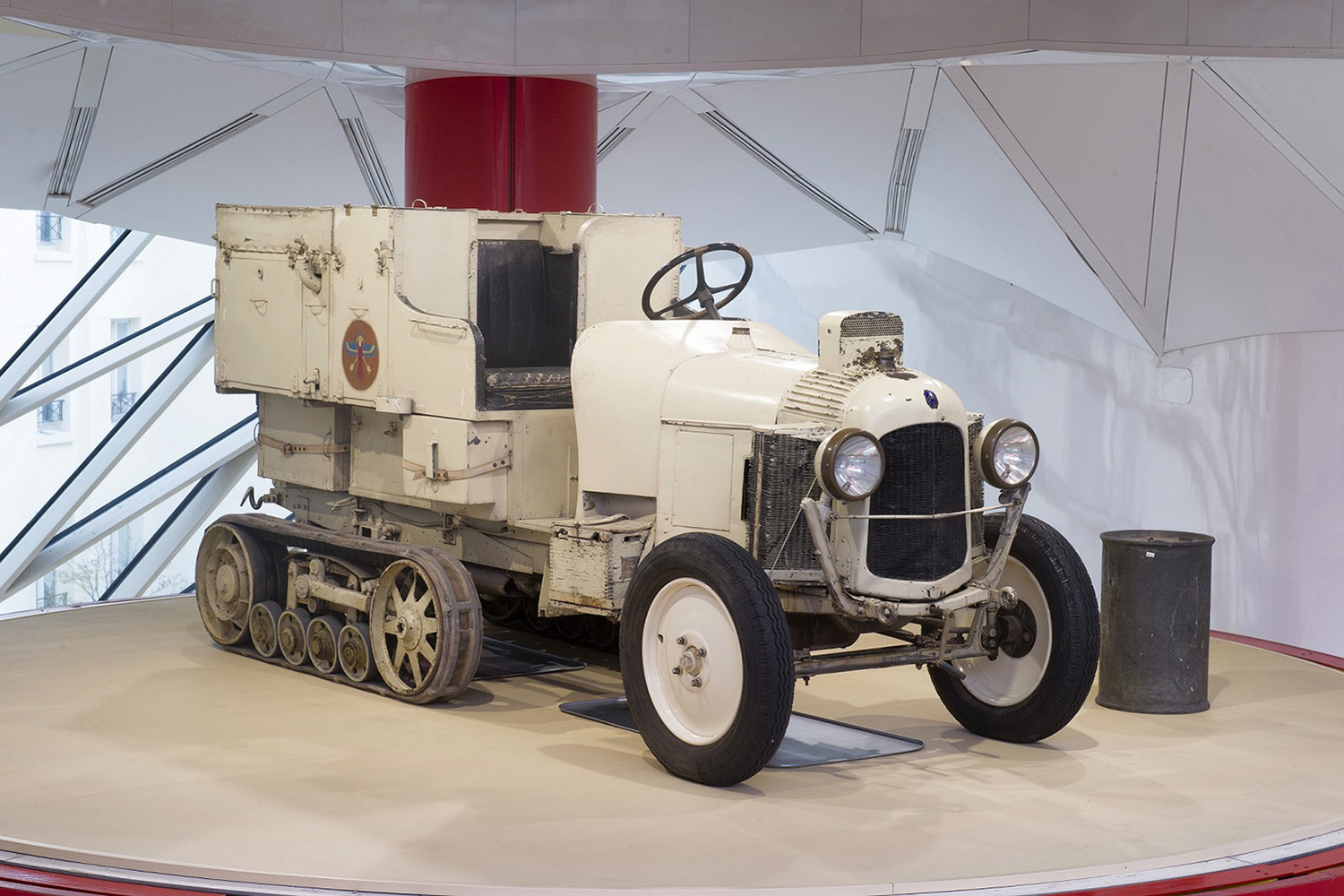

シトロエンの才は経営だけではなかった。エッフェル塔にイルミネーションでシトロエンの文字を点灯させる広告を打った。これはリンドバーグが大西洋無着陸横断した際、上空からパリの目印になったと発言したほど。また、ケグレッスの開発したオートシュニーユで、サハラ砂漠縦断、アフリカ大陸縦断、次いでユーラシア大陸横断を実現するなど、アンドレ・シトロエンはマーケティングでもキレキレの才能を発揮し続けた。

シトロエンB2オートシュニーユのフロントスタイリング画像はこちら

シトロエンB2オートシュニーユのフロントスタイリング画像はこちら

30年代の不景気で会社は傾き、アンドレ・シトロエンは急逝してシトロエンはミシュラン傘下となったが、異能の経営者のもとには異能のエンジニアやデザイナーが集まっていた。第二次大戦中にFFのトラックの制動時、前後荷重配分の調整を研究することから始まったというのちのハイドロプニューマチック技術は、油圧回路による懸架・制動・操舵システムの統合を成し遂げた。1954年に登場したDSの、柔らかで弾力性ある独特の乗り心地に、軽妙で粘っこいロードホールディングは、一晩で同時代のほかのクルマすべてを時代遅れにしたとまで言われた。

シトロエンDSのフロントスタイリング画像はこちら

シトロエンDSのフロントスタイリング画像はこちら

ほぼ同時期に、フランス国民をモータライズ、つまり自動車化するためのミニマム要件として「ジャガイモと卵を後席に積んで田舎道を走れる」2CVを世に送り出した。

シトロエン2CVのフロントスタイリング画像はこちら

シトロエン2CVのフロントスタイリング画像はこちら

「大統領と農民」のクルマを同時に開発できる、明晰なインテリジェンス能力と技術力と実行力、それがシトロエンだったのだ。