燃焼効率を追求するとかえって複雑な機構を必要とするSOHC

しかし、逆に言うと、SOHC機構で効率的な燃焼室形状を得ようとすると(クロスフローヘッド化)、動弁系にロッカーアームが必要となり、動弁系の慣性質量を増やすことにもなってしまう。

動弁系の慣性質量の増加は、そのこと自体が高速回転時の正確な動弁系の動きを妨げることになり、より高速回転で高出力を得ようとした場合には、カムシャフト(カム山)からバルブまで動弁系の簡素化が必要不可欠で、このために考え出されたのがDOHC(ダブル・オーバー・ヘッド・カムシャフト)方式だ。

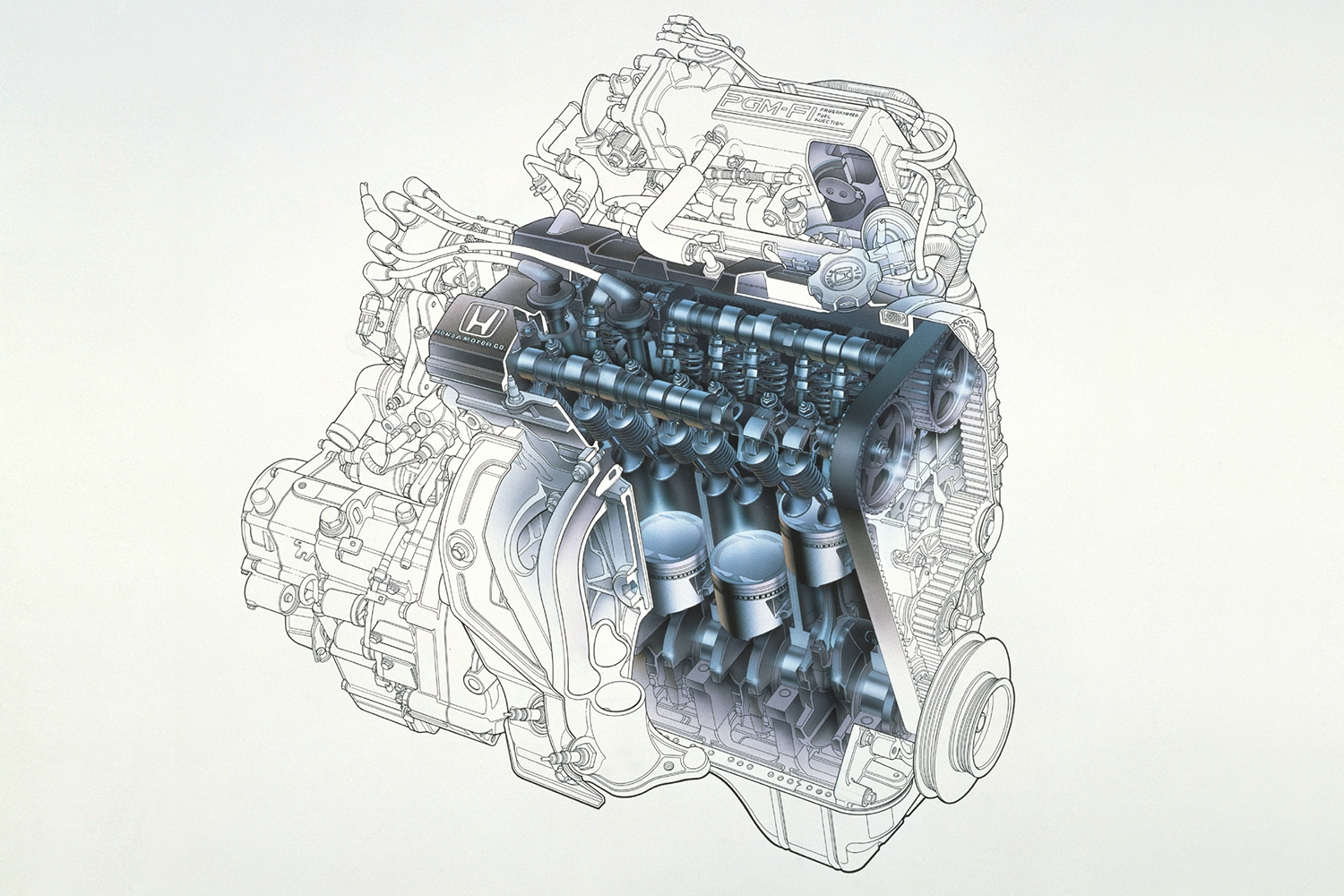

DOHCエンジンの内部構造画像はこちら

DOHCエンジンの内部構造画像はこちら

この方式は、吸排気バルプそれぞれに専用のカムシャフトを設けるかたちとなるため、理想的な燃焼室形状といわれる半球型燃焼室を形成しても、吸排気のカム山がダイレクトにバルブを駆動できるため、より高速回転が可能になる。この半球型燃焼室によるDOHC方式が2バルブDOHCで、世界的には1980年代前半まで量産車メカニズムとして最高峰に位置付けられ、多くの高性能エンジン(ほぼスポーツタイプ用)が量産化されてきたが、これを上まわる吸気2/排気2の4バルブDOHCが量産実用化され、ペントルーフ型燃焼室との組み合わせにより高性能エンジンの最高位に立った。

DOHCエンジンの内部構造画像はこちら

DOHCエンジンの内部構造画像はこちら

当初は、高回転/高出力に主眼の置かれた方式だったが、燃焼効率に優れることから低公害エンジン(時代背景に合致した標準型式と言い換えてもよい)の基本型式としても注目されることになり、現在にいたっている。

さて、一時期見られたSOHCエンジンが影を潜めた理由だが、4バルブDOHC方式の生産が一般化し、かつてのように高コストな方式ではなくなったこと、SOHC方式で燃焼効率の高い理想的な燃焼室形状を設定しようとすると複雑な動弁メカニズムが必要となり、むしろコストパフォーマンスの悪いエンジンとなってしまう可能性が高いこと、などが挙げられる。

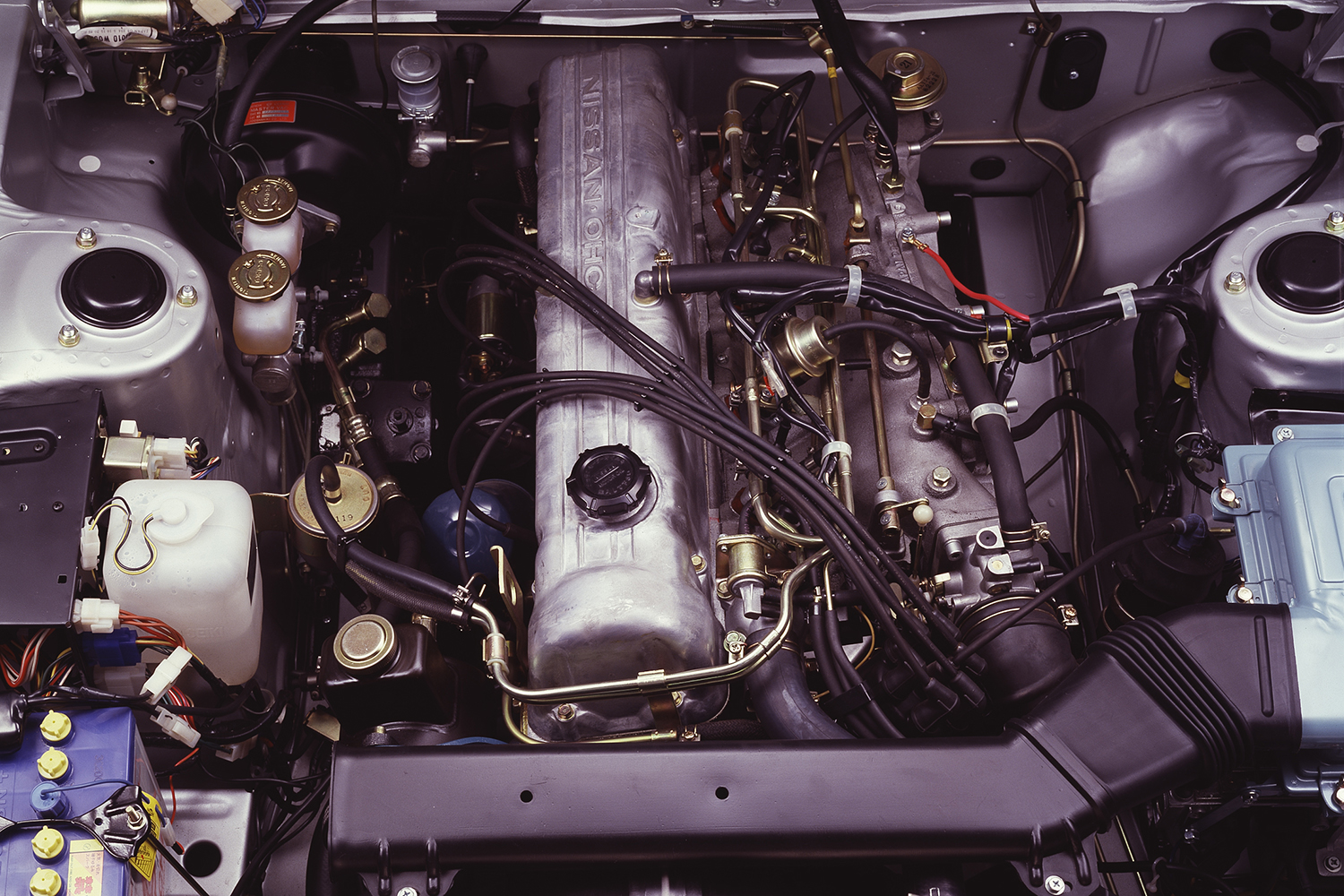

日産のSOHCエンジン画像はこちら

日産のSOHCエンジン画像はこちら

もちろん、現在でも工夫を凝らしたSOHC方式はあり、たとえばヘッドまわりをコンパクトに仕上げたいなどの設計意図により、出力性能以外の目的によって実用化された例も見ることができる。