燃焼の解析技術に基づく機構を次々と開発・実用化

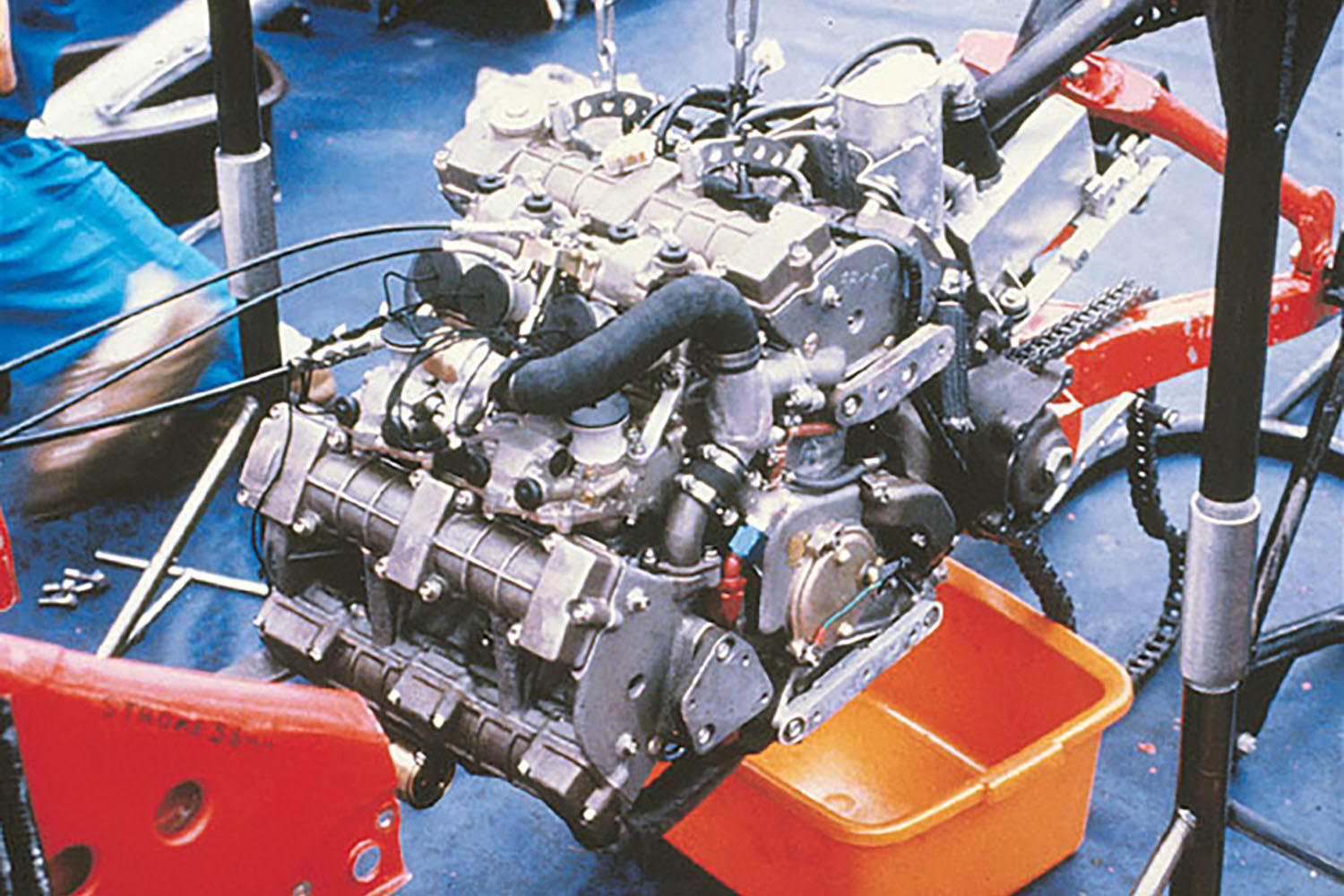

ホンダには、CVCC以外にも楕円ピストンという世界の度肝を抜く発想があった。2輪の世界グランプリで、4サイクルを使いながら2サイクルに対抗するにはどうしたらよいか、という対処策が原点となったメカニズムで、1気筒当たり吸排気バルブを各4本、スパークプラグを2本、コンロッドを2本とする楕円ピストンを考え出すことになった。これにより超高速回転が可能となり高出力が得られるようになった。

ホンダの長円形ピストンエンジン画像はこちら

ホンダの長円形ピストンエンジン画像はこちら

クランクシャフト1回転で1回の爆発が得られる2サイクルに対し、クランクシャフト2回転で1回爆発の4サイクルは、単純に同じ出力を得ようとした場合、2サイクルの倍のエンジン回転数が必要となるが、ホンダの楕円ピストンエンジンは、2サイクルに肉薄する性能の実現に成功していた。

エンジン本体の重量増や特許の問題からホンダ以外に作ることはできず、また世界グランプリでの勝利はならなかったが「ホンダNR」のかたちで750ccのバイクを市販化。市販車ながら130馬力/1万4000rpmの性能を持ち、通常の真円ピストンによる4サイクル方式では、想像もつかない性能を叩き出した究極のエンジンだった。

ホンダNRのフロントスタイリング画像はこちら

ホンダNRのフロントスタイリング画像はこちら

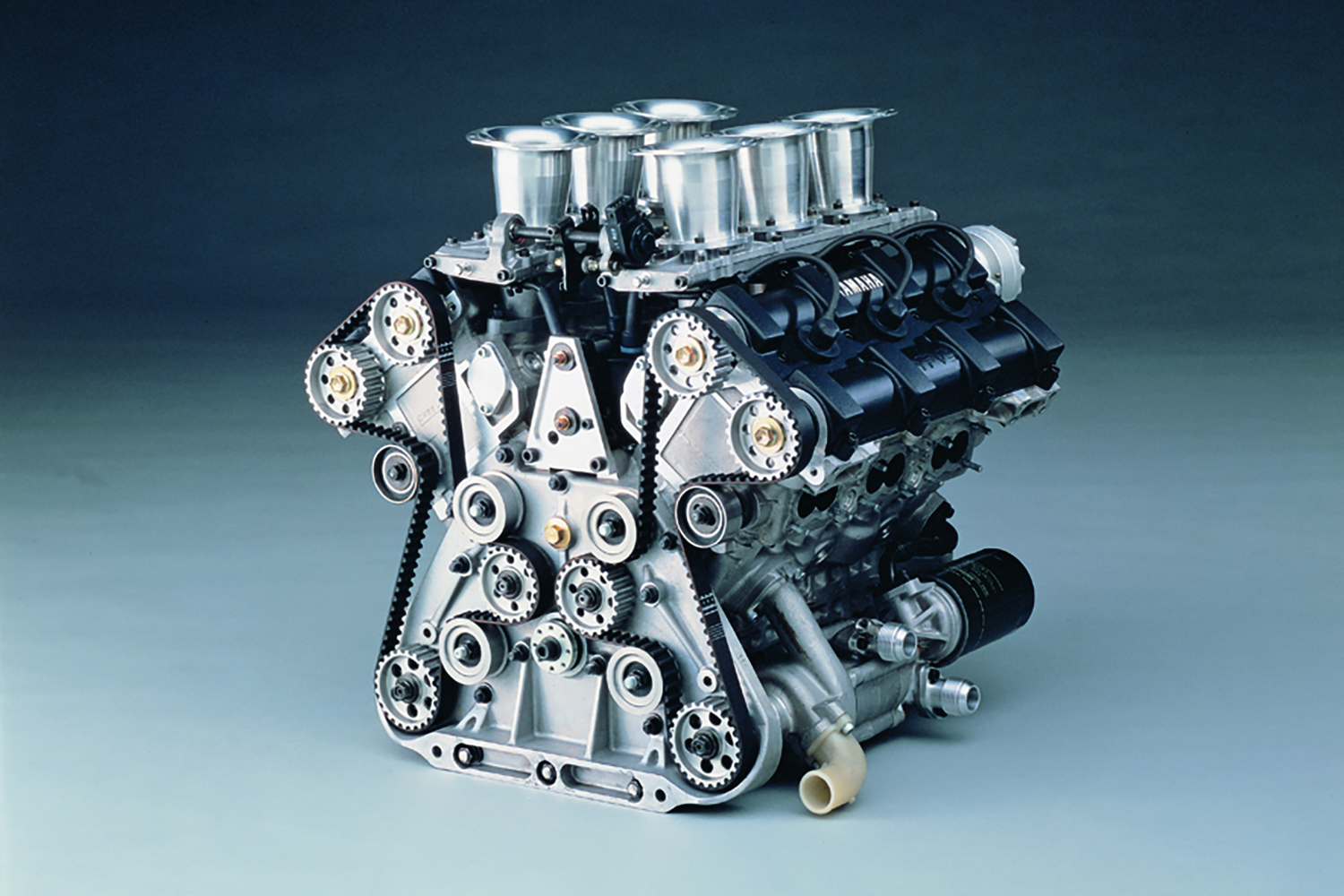

細長い燃焼室を持つホンダの楕円ピストンエンジンは、吸気/排気各4バルブと超マルチバルブ方式だったが、真円ピストンを使う通常のエンジンでも、マルチバルブ化は日本メーカーが先行していた。吸気3/排気2の5バルブ方式で、1984年にヤマハがF2用のOX66型V6エンジンを発表。

ヤマハのOX66型V6エンジン画像はこちら

ヤマハのOX66型V6エンジン画像はこちら

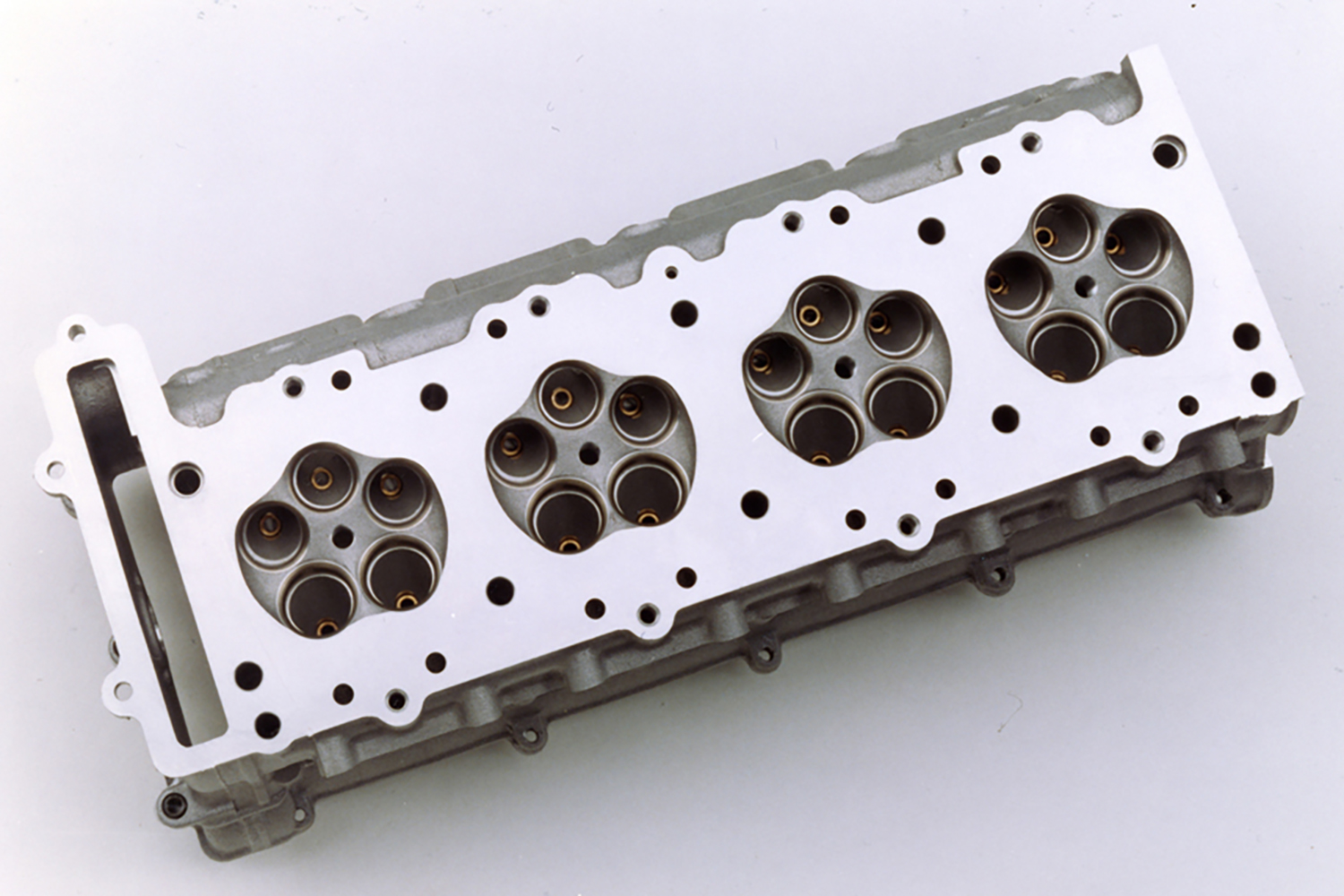

5バルブという変則バルブ配置のため、燃焼室の形状は梅の花びら型をした独特のものだった。

ヤマハのOX66型V6エンジンのヘッド画像はこちら

ヤマハのOX66型V6エンジンのヘッド画像はこちら

限定供給で圧倒的な強さをみせるホンダRA260E系V6エンジンに対抗する意味が強く、投入初年の1985年は3位が最高位だったが、翌1986年には富士GCシリーズで2勝を挙げてシリーズタイトルを獲得、F2もシリーズ4勝を記録する成功を見せていた。

ヤマハのF2走行シーン画像はこちら

ヤマハのF2走行シーン画像はこちら

5バルブ方式は、吸気バルブ面積(合計)が大きくなるため、より高出力化が可能となる特徴を持っていたが、3個の吸気バルブ開閉タイミングを同時とするか、時差を設けるかでメーカーやエンジニアによって違いが見られた。ヤマハはOX66を発表後、1985年に市販バイクのかたちで5バルブエンジン搭載のFZ750を送り出している。

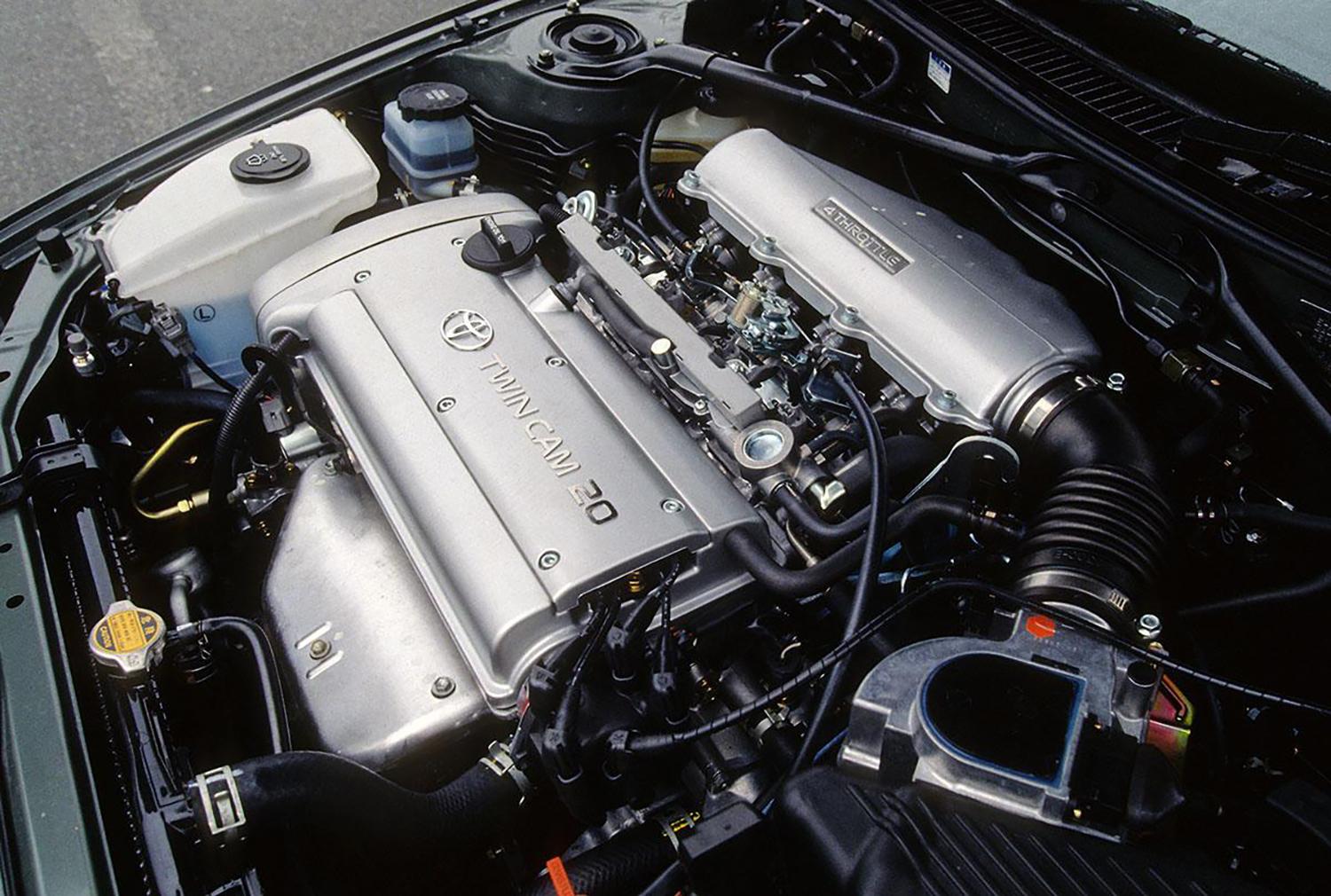

また、4輪車でヤマハと技術提携の関係にあったトヨタでも5バルブ方式は採用され、1991年に5バルブ化された4A-G型エンジンがAE101型カローラ・レビン/スプリンター・トレノで採用された。前モデルAE92型搭載時の4バルブ4A-G型に対し、プラス20馬力(140馬力→160馬力)の出力向上を果たしていた。

AE101カローラ・レビンに搭載されていた4A-G型エンジン画像はこちら

AE101カローラ・レビンに搭載されていた4A-G型エンジン画像はこちら

現在では常識化した希薄燃焼方式(リーンバーン)も、元もたどれば排出ガスに含まれる有害成分の減少を図ったホンダのCVCC方式に行き着くが、その後も日本メーカーがリードした領域で、1980年代中盤から、希薄燃焼方式エンジンの実用化が本格化する。排出ガスに含まれる炭化水素、一酸化炭素の減少を狙いとし、薄い混合気でエンジンを運転するため、結果的に燃費がよくなるという利点もあった。ユーザーにとって、排出ガスの浄化も見落とせない要素だが、実利という点では、省燃費性能の向上は大きかった。トヨタが4A系エンジンで見せたT-LCS(トヨタ希薄燃焼システム)やTTC-L(トヨタトータルクリーン希薄燃焼方式)は、その先駆け的存在になっていた。

トヨタ・カリーナのフロントスタイリング画像はこちら

トヨタ・カリーナのフロントスタイリング画像はこちら

考え方自体は、1957年に確立(特許取得)されていたものの、1990年以降に採用が本格化したエンジンメカニズムがミラーサイクル方式だ。考え方のポイントは、圧縮比を下げることでシリンダー内の圧縮率より膨張率を高く設定し、定常走行時には排気量に対して省燃費効果を得ながら、出力が必要なときには排気量相応のパワーが得られるという考え方で、マツダが1993年、ユーノス800(後にミレーニア)にKJ-ZEM型エンジンを搭載したのが初となる。

マツダ・ユーノス800のフロントスタイリング画像はこちら

マツダ・ユーノス800のフロントスタイリング画像はこちら

KJ-ZEM型では、物理的な圧縮比(膨張比)を10対1に設定しながら、吸気バルブの開閉タイミングを調整することで実質の圧縮比を7.6対1に下げ、スクリュー型機械式コンプレッサー(リショルム・コンプレッサー)と組み合わせ、2254ccのV6DOHCから220馬力/30kg-mの出力/トルクを得ることに成功している(自然吸気通常方式のKL-ZE型2496ccV6DOHCエンジンは200馬力/22.8kg-mを発生)。

マツダはユーノス800以降、デミオ、アクセラ、アテンザでもミラーサイクルエンジンを展開。トヨタもミラーサイクルを積極的に活用したメーカーで、プリウスに始まり、カローラ、カムリ、クラウン、ヤリスなどで幅広く採用。高膨張比を作り出すため、過給機の併用、バルブ開閉機構の工夫などが特徴として挙げられる。

トヨタ・プリウスのフロントスタイリング画像はこちら

トヨタ・プリウスのフロントスタイリング画像はこちら

ここまで紹介したいくつの例に共通して言えることは、燃焼室内での混合気の燃焼状態に着目したメカニズムであることだ。吸入した混合気をどういった状態で燃焼させるのか? ある意味、燃焼の解析技術に基づく機構と言ってもよいだろう。