数々の専用設計によって誕生した公道を走るレーシングカー

独立した専用シャシーを持つオープンカーの場合は、曲げモーメントの中立軸位置を比較的自由に設定できるが(たとえば鋼板バックボーンフレーム+FRPボディのロータス・エランのような場合)、クローズドボディをベースにオープンカーを企画した場合、あるいはオープン2シーター専用設計で臨むもののモノコックボディ構造を採用するため、曲げモーメントの中立軸位置が低くなってしまい(上げることができず)、結果としてボディ全体の剛性確保が難しくなってしまうのが、これまでの通例だった。

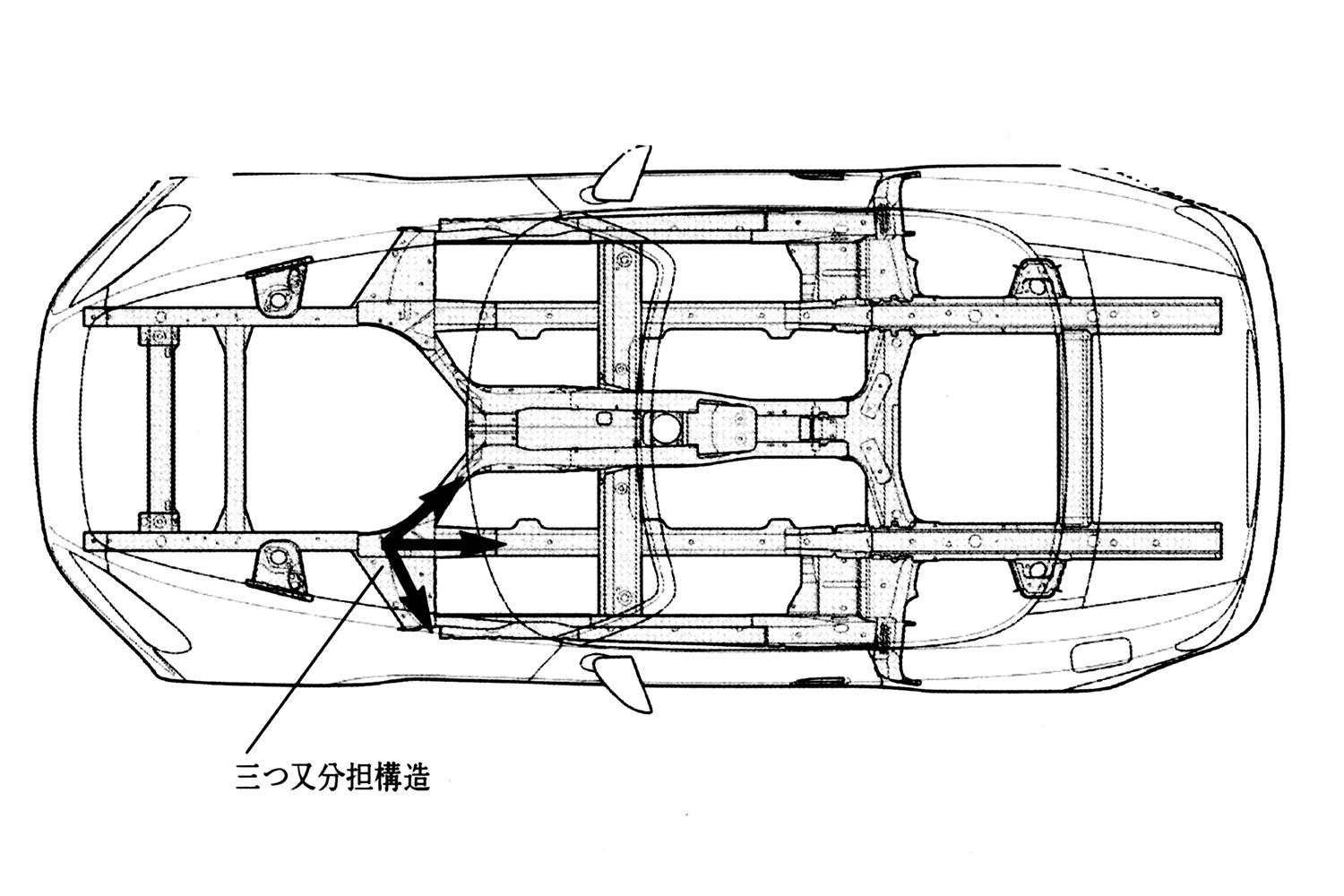

しかし、ホンダは、フロアセンターに背が高く大きなBOX断面を持つフロアトンネルを設定した。バックボーンフレーンの中央構造物と同じ考え方だが、ホンダはプレス鋼板と溶接によるモノコックボディ/シャシーのプラットフォームでこの構造、形状を採用したのである。このセンタートンネルをボディ前後のサイドメンバー高まで引き上げ、これを水平につなぐX型の構造を考案。モノコックボディの骨格自体が独立したシャシーとイコールの関係になり、立体的な形状で高剛性かつ軽量なシャシーの構成に成功した。

ハイXボーンフレーム画像はこちら

ハイXボーンフレーム画像はこちら

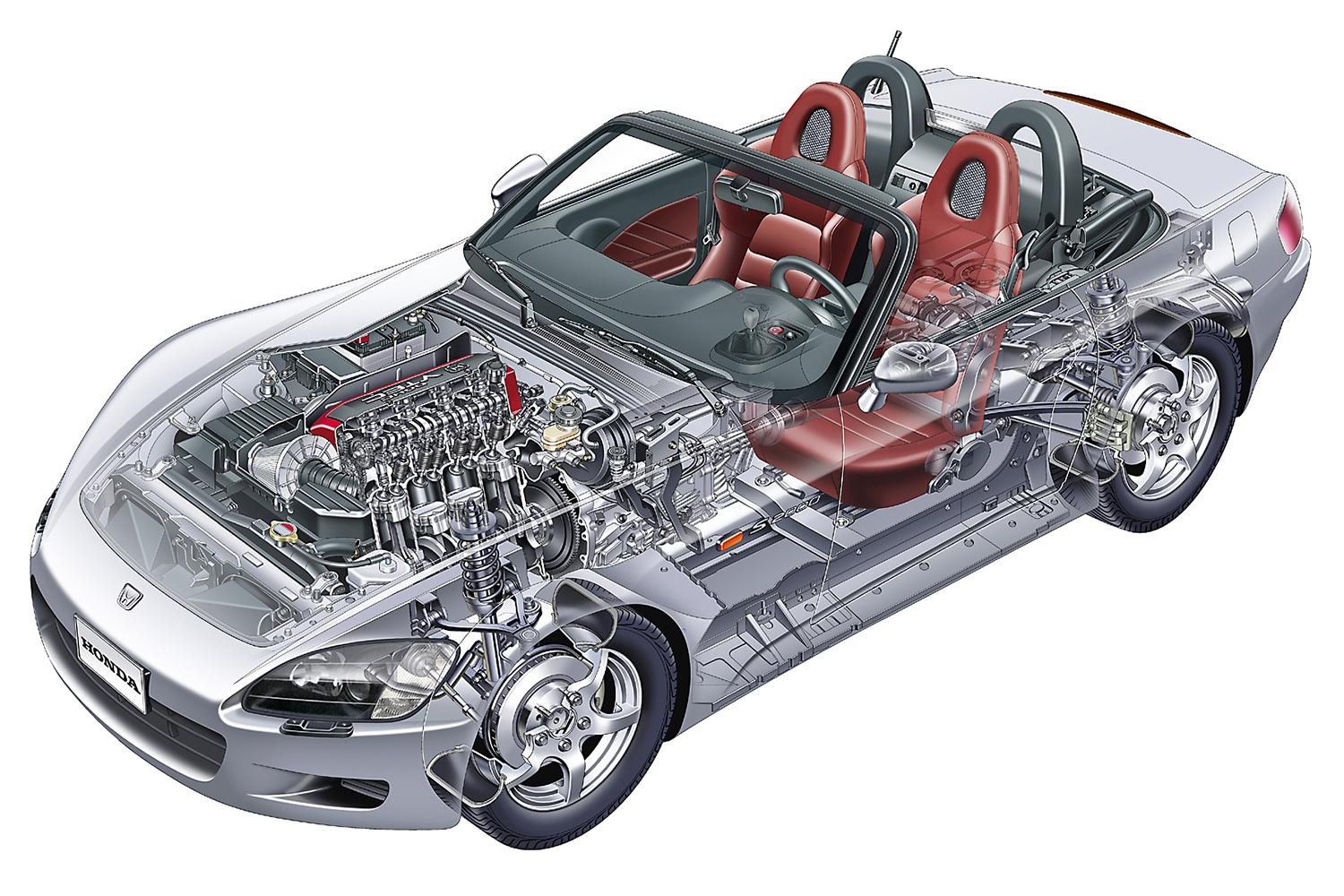

そして、この高剛性シャシーの四隅にサスペンションが配置され、路面入力に対して支持剛性の高いダブルウイッシュボーン方式が4輪に採用された。もちろん、サスペンション形式は言うに及ばず、サスペンションのレイアウトスペース自体が十分に確保され、上下のアーム長や取り付け位置などジオメトリーに無理がなく、スポーツカーのサスペンションに求められる性能を狙いどおりに盛り込むことができた。このあたりは、終始リヤサスペンションの問題に悩まされていたNSXより、次元の高い基本スペックを備えていたと言える事例である。

S2000スケルトン画像はこちら

S2000スケルトン画像はこちら

とは言うものの、S2000でまっ先に評価すべき点は、やはり高剛性なハイXボーンフレームの存在に尽きる。しっかりと安定したシャシーがあることで、そこに取り付けられたサスペンションが初期の動きで作動し、旋回時に安定したハンドリング特性を生み出すことができたのである。

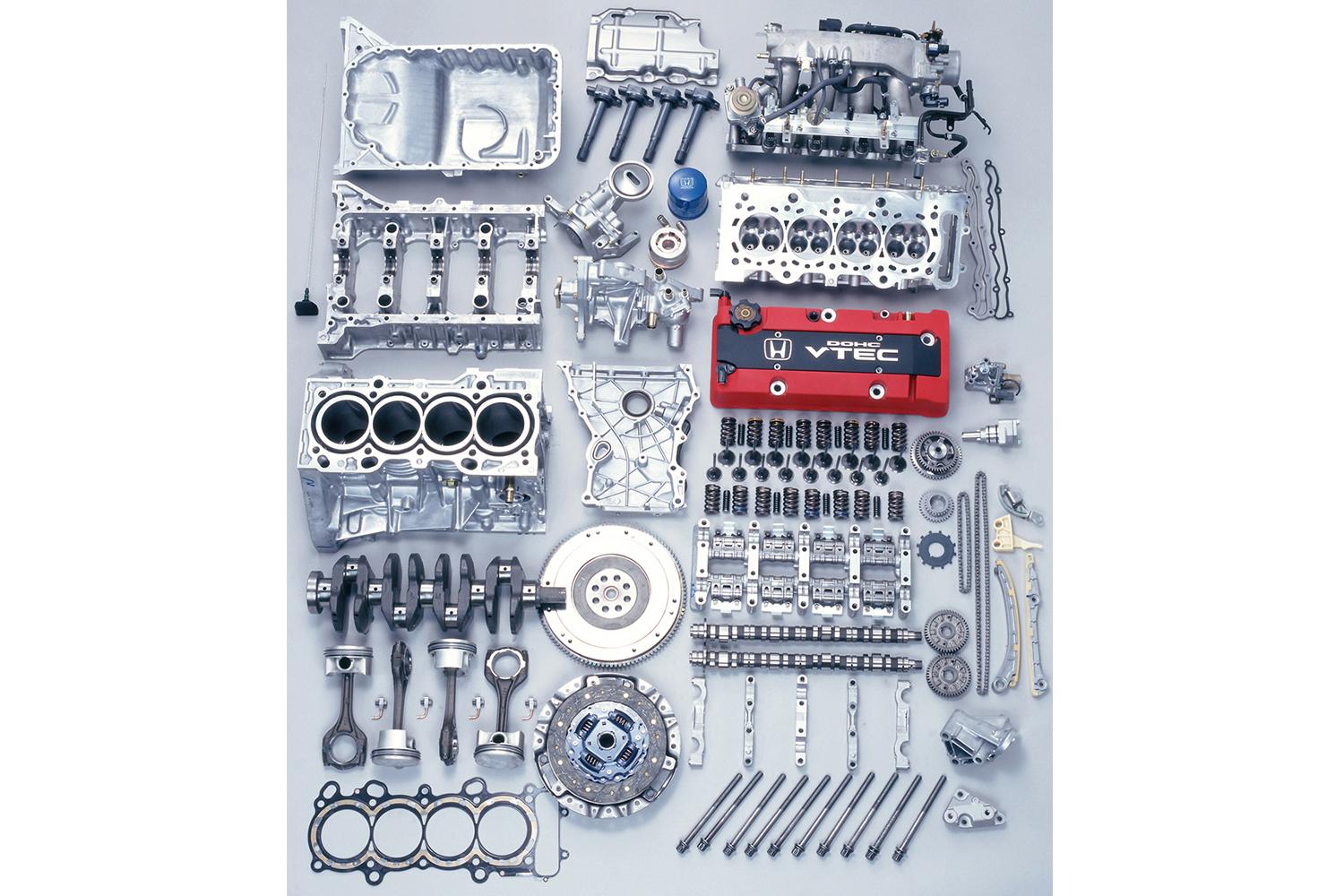

もう1点、S2000が他のスホーツカーと較べて圧倒的に突出している要素が、1997ccのF20C型VTECエンジンである。創業以来、市販スポーツカーもF1も、エンジンパワーがすべてとエンジン性能至上主義を貫き通してきた、いかにもホンダらしいスペックで仕上げられたエンジンだった。最高出力は250馬力。ターボ過給ではなく2リッターの自然吸気エンジンでこのパワーなのだから恐れ入る。

F20Cパーツ画像はこちら

F20Cパーツ画像はこちら

最高出力の250馬力は8300回転、最大トルクの22.2kg-mは7500回転で発生。レッドゾーンは9000回転から始まるという、市販車としては、とんでもない高回転型のエンジンだった。

S2000前期後期エンジン画像はこちら

S2000前期後期エンジン画像はこちら

2リッター級のスポーツエンジンを、ワインディングなどでフル活用させて走る場面を思い浮かべてもらえば話は早いが、たとえば2速か3速かと迷うコーナーでも(旋回中にシフトアップが要求される場面と考えてもらってもよい)、S2000の場合は、迷うことなく下のギヤで引っ張りきることができる。もう回転限界と思ってタコメーターを見ても、まだ1000回転以上余裕がある、という状況が作り出されているのだ。さすがに8000回転以上でパワーの伸びは感じられないが、余裕を残して回っているのは大きな安心材料だ。

S2000走り画像はこちら

S2000走り画像はこちら

一直線で吹き上がる回転上昇感、回せば回すほどパワーが出てくる出力特性。回転ゾーンといい、パワーの伸びといい、もはや一般的なスポーツエンジンの領域にはなく、レーシングエンジンと対峙しているような感触を受ける仕上がりである。

S2000の総生産台数は2万台強だったと記憶するが、車両の内容と較べたら、もっと人気になってもよかったのでは、と思えてしまうが、あまりに先鋭化した高性能ぶりが、ユーザーに選択を躊躇させたと言えなくもない。明らかに乗り手の技量を選ぶクルマであったし、流して走ることもできたがその楽しさは半減以下になるという、S2000を振り返ると公道を走るレーシングカーという印象が支配的だった。

S2000走り画像はこちら

S2000走り画像はこちら

いずれにしても、これほどの高性能車を手にできるチャンスがあった日本という国は、クルマ好きにとって恵まれたモータリゼーション環境にあったと断言してよいだろう。