究極的な速さを目指したフィールドのなかで技術が進化した

2)デュアルクラッチトランスミッション

また、コンマ1秒が優劣を分けるレーシングカーの世界では、動力伝達の効率性も重要視された。エンジン動力とトランスミッションによる動力伝達の関係である。トルクの発生がエンジン回転の影響を受ける内燃機関では、エンジントルクを活用するため動力伝達装置として変速機(トランスミッション)が必要だった。始動時から最高速度時まで、適切な駆動力を伝えられるよう、何種類かの変速比(ギア)を用意して、走行速度の上昇に従い順次ギヤを切り替え、適切な駆動力を伝えることを目的とした装置である。

しかし、ギヤを切り替える際、いったんエンジン動力を切らなければならず、動力の断続装置としてクラッチが考案されたわけだ。一般的に、クラッチの断続に要する時間は0.5~0.6秒だが、この時間を短縮すれば、より速く走れるとレーシングカーの設計者は考えた。

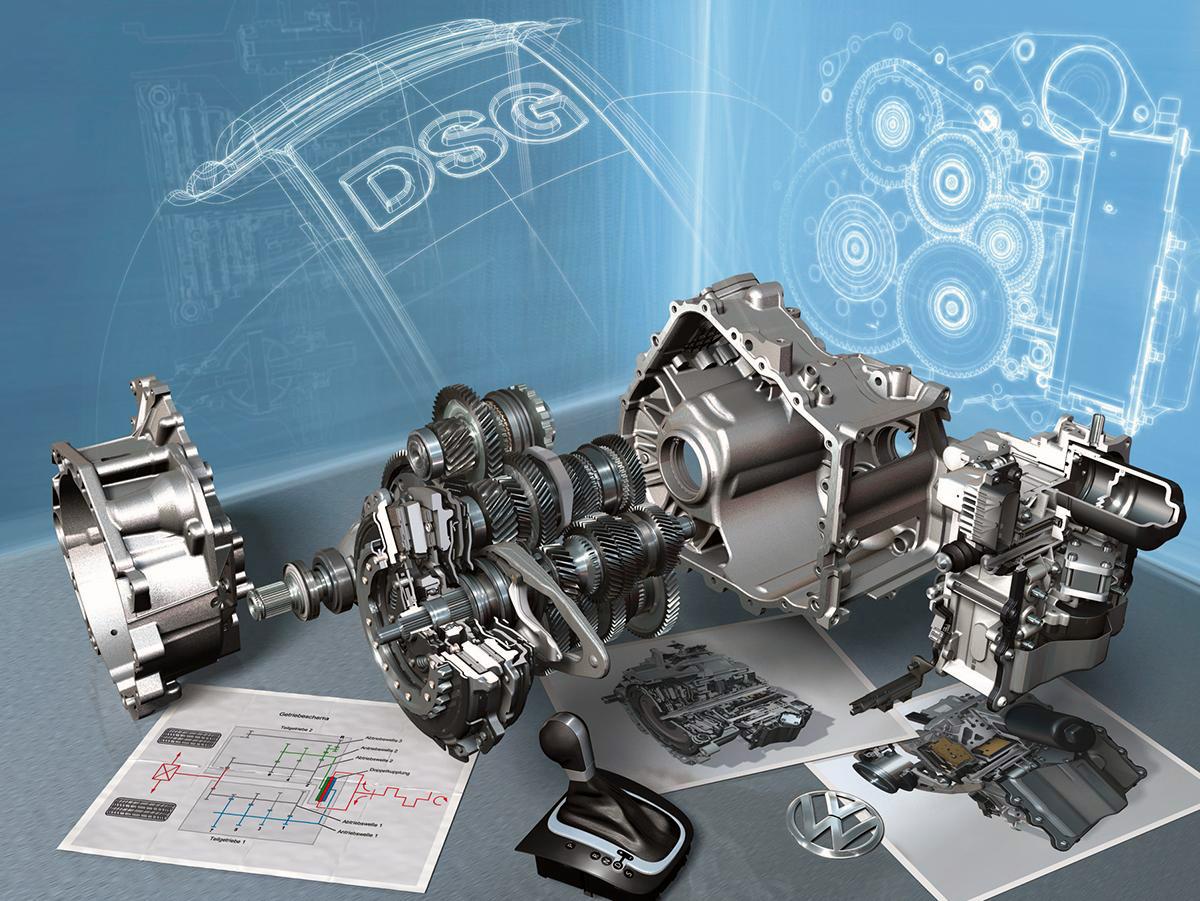

デュアルクラッチトランスミッション(DCT)はこうして生まれたメカニズムだった。このシステムをいち早くトライしたのはポルシェだった。1980年代のグループCカーレースでDCT方式のポルシェPDKを開発、ポルシェ962C(962-007)に搭載して実戦テストを行った。このときは、システム重量が重くなりすぎ、またポルシェがグループCカーレースから撤退したことで、実戦メカニズムとして正規採用されるまでにはいたらなかったが、その長所は自動車業界から注目され続けた、

ポルシェ962C画像はこちら

ポルシェ962C画像はこちら

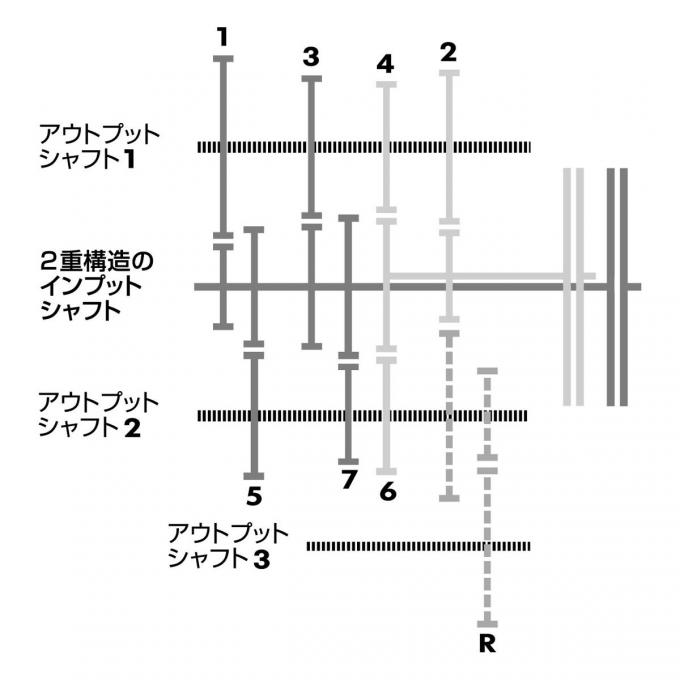

さて、DCTの仕組みだが、たとえば6速ミッションなら、変速ギヤを奇数段(1、3、5速)と偶数段(2、4、6速)に分けてシャフトに装着。それぞれの先端に動力断続用のクラッチを設け、一方がエンジンとつながっている間は、もう一方が次のギヤを選択して待機する方式で、クラッチの切り替えによって瞬時のシフトアップ、シフトダウンが出来る方式である。ギヤ切り替えの操作は、ドライバーが自分の意志でスイッチ(ほぼステアリングに装着されたパドルスイッチ)を操作し、その信号を受けて機械的(電気的)にクラッチの断続が行われるクラッチペダルレスのセミマニュアルシフト方式(セミオートマという言い方もある)である。

DCTの構造図画像はこちら

DCTの構造図画像はこちら

ギヤの切り替えに要する時間は0.2~0.3秒と言われ、マニュアル方式の半分以下で動力伝達が可能となっている。車両の空走時間が短くなるため、当然MTより速く走れることになる。

デュアルクラッチトランスミッション画像はこちら

デュアルクラッチトランスミッション画像はこちら

DCTを最初に採用したのはVWで2003年にゴルフR32に搭載。日本では2007年に三菱ランサーエボリューションⅩ、日産GT-Rが採用し、採用車種が順次拡大されて現在にいたっている。

ランエボXの走り画像はこちら

ランエボXの走り画像はこちら

3)ディスクブレーキ

さて、速く走るためには、エンジンパワーだけがその構成要素ではない。短時間で減速することもまた、速く走るための必須条件となる。この減速を受け持つメカニズムがブレーキだが、ブレーキとは本来、走行エネルギーを摩擦による熱エネルギーに変換、大気中に放散するシステムである。言いかえれば、いかに大量の熱を放散できるかで制動能力が変わってくるわけだ。

自動車のブレーキとして自動車が誕生以来、長く使われてきた方式がドラムとシューの圧着を利用するドラムブレーキだったが、今では熱の放散効果に優れるディスクブレーキがその主流となっている。

ディスクブレーキ画像はこちら

ディスクブレーキ画像はこちら

ディスクブレーキは、回転するブレーキローターを両側からブレーキパッドで挟みつけて制動を得る方式で、そのルーツは思いのほか古く、じつに1895年の段階でその原型が存在している。イギリス初の4輪自動車となるランチェスター社製作の車両に、ローターとパッドを使うブレーキが採用されていたのだ。ただ、操作に大きな力が必要なことから普及にはつながらなかった。

ディスクブレーキが本格的に検討されるのは、第2次世界大戦中の航空機で、着陸時の制動力確保のため一気に開発、採用が進んだ経緯をたどっている。

そして、自動車で本格的に採用されたのは、よく知られるように、1953年のル・マン24時間で初優勝を果たしたジャガーCタイプである。1952年のミッレ・ミリアにディスクブレーキを装着してデビューしたジャガーCタイプは、その優れた制動能力を生かしてフェラーリ、メルセデスを破ってル・マンを制覇。ライバルチームからその性能が大きく注目され、現在のような普及状態にいたっている。

ジャガーCタイプ画像はこちら

ジャガーCタイプ画像はこちら

ミッドシップ方式、エアロスポイラーとレーシングカーがその発祥となるメカニズムはほかにもあるが、要はコンマ1秒という究極的な速さを目指したフィールドで、高性能、先進的なメカニズムは生まれ育ってくるといういくつかの実例である。