生産性向上よりも徹底して高品質を追求したトヨタ・新型センチュリーのデザインへのこだわりとは

最高峰の名にふさわしい至高のデザインを

初代の誕生からおよそ半世紀に亘り、後席のVIPが快適にくつろげることを最優先とし、そのための乗り心地のよさや静粛性を追求してきたセンチュリー。その思想は決してブレることなく、歴史は築き上げられてきた。3代目となる新型センチュリーでもその信念は健在だ。今回のフルモデルチェンジで内外装デザイン開発のマネージメント役を務めた児玉修作さんは、プロジェクトを次のように振り返る。

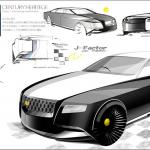

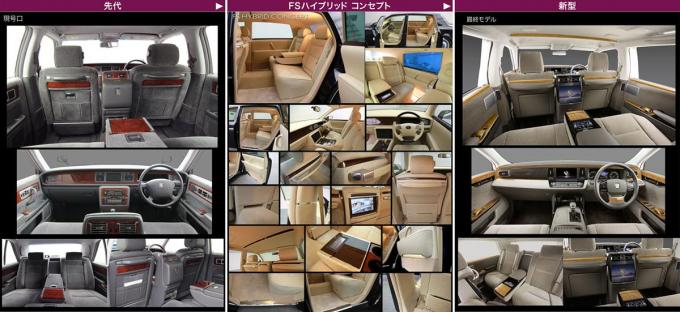

「センチュリーは、6年周期でフルモデルチェンジをするといった一般的なモデルとは違う、長い歴史を持った特別なクルマです。初代から2代目にモデルチェンジしたのは、誕生から30年後。そして今回の3代目は21年ぶりのモデルチェンジです。開発プロジェクトの期間も、一般的なモデルより長くかけてきました。2011年の東京モーターショーでは『FSハイブリッドコンセプト』としてショーファーカーを展示させていただき、ここではトヨタブランドの最高峰としてショーファーカーの新しい形を世に問い、そのフィードバックを受けながら企画を熟成してきました。どの角度から見てもひと目でセンチュリーとわかることと、時代進化分の新しさ、そしてこれから先の20年をお客様に喜んで頂ける価値のある意匠を盛り込むことを、新型のデザインの狙いとして開発してきたクルマです」

見た瞬間にセンチュリーとわかるデザイン。そう聞くと、多くの方は歴代のコンセプトを守ることに終始した、いわゆる守りのデザインを想像するのではないだろうか。だが、新型センチュリーのデザイン開発では、歴代モデルの意匠の特徴をなんの疑問も持たずに受け入れるといったことはしなかった。改めてセンチュリーらしさとはなんなのかを細部に至るまで問い直し、さらに、そもそもショーファーカーとしての美しさとはなんなのかという根元的な部分にまで踏み込むことで、お仕着せや借り物ではない「センチュリーらしさ」や「ショーファーカーとしての美しさ」を徹底的に追求するという、攻めに攻めたデザイン開発を行っている。

エクステリアデザインを担当した高橋潤さんにうかがった。

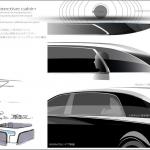

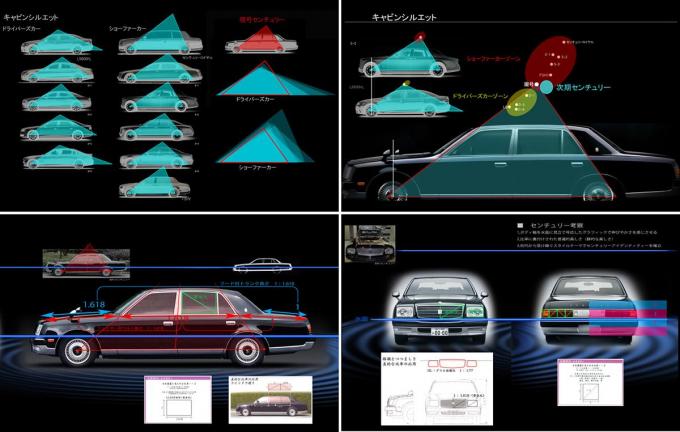

「たとえば、ショーファーカーが求めるキャビンのシルエットとはどんなものなのかを考察したこともそのひとつです。私たちは、VIPの方たちがお乗りになるショーファーカーは、外観からも後席が最優先されていることがわからなければならないと考えました。周囲の人たちからも後席に乗る方が主役であることがわかり、また、後席にお乗りの方はクルマに近づいたときからご自身が迎え入れられている気持ちになれることも大切です。VIPの方がクルマを見た瞬間からセンチュリーのストーリーが始まる。そんなクルマにしたいと考えたんです」

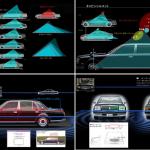

「そのための要素をデザインとして具現化するために、前後のホイールの中心点を結んだ線と、AピラーとCピラーの角度の線によって三角形を作り、さまざまなドライバーズカーやショーファーカー、そして2代目センチュリーなどがどのような重心の三角形でデザインされているかを検証したんです。また、なにをもってセンチュリーらしさを感じるのかを定義するために、初代のセンチュリーから、ビッグマイナーチェンジモデル、センチュリーロイヤルやFSハイブリッドコンセプトなど、歴代センチュリーについて、各部の角度や段差、エンブレムの位置といった『センチュリーらしさ』を感じさせる45個の意匠項目を洗い出し、それらをランク分けしたり図式化したりといった試みも行ないました」

そうした試みを重ねるうち、ディテール各部の比率にもセンチュリーらしさを感じさせる“鍵”があることに気付いた。たとえば、フロントフードとリヤトランクの長さの比率や、前後のフェンダーと窓下ベルトラインの長さの比率など、数多くの箇所で1対1.618といういわゆる黄金比になっていることがわかったのだ。それは2代目だけでなく、初代にも見出せる特徴だった。

「2代目のフルモデルチェンジから21年も経っていますが、当時のデザイン開発に携わった人たちになんとか話を聞くことができました。彼らによると、黄金比という数字を意識してデザインしたわけではなく、吟味を重ね、結果的に黄金比と同じ比率になっていたんだそうです」

比率の発見は黄金比だけではなかった。たとえば、リヤコンビランプやトランクリッド背面の上下幅、リヤバンパーのメッキ面の上下幅の比率がすべて1対1となっているなど、市松模様や風呂敷、折り紙などと共通する日本の美しさを感じさせる比率が数多く盛り込まれていることも判明した。なるほど、歴代センチュリーのデザインに普遍的な美しさや日本の美が感じられることにもうなずける。だが、これだけ理にかなった美しさをさらに進化させるというのは、むしろ、とてつもなく難しいことと言える。

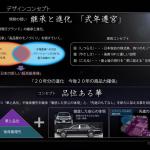

歴代が持つ美点を継承しながら、時代進化分の新しさをどこにどう盛り込むか。とはいえ、流行に左右されたような浮ついたデザインは絶対に許されない。さまざまなトライを重ねて方向性を模索するなか、キーワードとして出てきたのが伸びやかさと品位のある華やかさ、そしてそれをシンプルでありながら質感高く表現すること。それが新型センチュリーのデザインの方向性となった。

「デザインコンセプトは『品位ある華』としました。歴代の持つ『華と品位』を継承し、『徹底した安心の体現』と、今という時代だからできる『先進のもてなし』を新たに織り込むこと。それが新型センチュリーで目指すべきものとなったんです」(児玉さん)

「あらゆる部署が一丸となって完璧の先を目指したんです」

こうしたコンセプトの模索と同時に、今回の開発ではトヨタが誇る匠の技の伝承も、開発当初から最重要テーマとして掲げられていた。そのため初期段階から、デザイン、設計、生産、サプライヤーが一丸となって開発を進める体制が取られることとなった。一般的な開発のように、デザイナーがデザインしたものを設計が図面にし、その設計図に基づいてサプライヤーや生産現場が稼働するといった、上流から下流へと流れる開発ではなく、いわば「四位一体」と呼ぶべき一枚岩の態勢が整えられることになったのだ。

インテリアデザイン担当の筈尾佳和さんは次のように振り返る。

「われわれデザイナーもセンチュリーの生産工場に足を運んで、どうやって作っているのかをイチから勉強し直しました。また、センチュリーの生産に長く携わっている現場の匠の方たちに、このクルマへのこだわりや、次のセンチュリーはこういう意匠にしてほしいといった提案なども聞かせてもらいました。たとえば、雨だれ試験をしている担当者は、こういう形にすると雨だれしやすいからダメだ、けれど、流行に左右されて形を変えるのもダメだとか、最上のデザインを作るためにはどうしたらいいかという話をたくさんしてくれました」

「板金についても、センチュリーでは生産の途中で匠の手によって微妙な修復をすることで完璧なものに仕上げるという作業を行っていますが、ここをこんなふうにデザインしてくれれば、同じ時間をかけるにしても、違うところに時間をかけられるようになって、よりいい物が作れるはずだとか、完璧の先を目指すような提案を多数もらうことができました」

筈尾さんは、そこでの印象的なエピソードも明かしてくれた。

「印象的だったのは、彼らの口からは作りやすくしてくれという言葉が一切出なかったことです。普通、生産現場では高い品質を安定的に維持させることも大きな使命ですから、挑戦的なデザインで品質を損なってしまったらお客さまのためにはならないと考えます。つまり作りやすいデザインはお客さまのためにもなるという考えです。ですがセンチュリーの匠たちは、高い品質を絶対に死守したうえで、どんな苦労もいとわずに最上のデザインも実現させたいと考えているんです。それがセンチュリーというクルマなんだと。すごいプライドと情熱です。その想いにわれわれデザイナーもしっかりと応えなければと、あらためて強く感じました」

たとえば、ボディサイドに水平に伸びるキャラクターラインも、四位一体だからこそ実現できたデザインだ。2本の小さな線で1本の線を表現する「几帳面」という日本の伝統建築の手法を取り入れたこのデザインは、ラインの角面が極めて高度なプレス技術を要する極小凸Rとなっており、また、2本のラインに挟まれた棚部分はわずか数ミリの幅を保ったままボディ前後を貫かなければならないという、とてつもなく難しい表現だ。それだけでも凄まじい工夫と苦労が必要だというのに、新型センチュリーのドア断面では、一般的には1カ所となるもっとも張り出しの大きなピーク部分が、前後方向と上下方向で違った位置に2カ所あるため、美しく破綻のないドア面を作るのは至難の技だ。

クレイモデラーの髙橋徹さんはこう述べる。

「ベルトラインのピークは真んなか部分にあって、ボディ全幅のピークは後席に少し寄った部分にあるんです。ピークが2カ所あるのは、水平垂直や上下対称といった日本的な美しい佇まいと、後席を最優先している外観デザインや実際に後席の室内空間を最大化するための工夫とを両立するためです。加えて、ボディの下部を絞り込んでいるため、水平に通る軸があまり高すぎてもクルマ全体に不安定な腰高感が出てしまいますから、それを避けたいという考えもありました。ですが、ピークが2カ所あるのに滑らかな面を作るのは、いわば矛盾するデザインなんです。そのまま立体化すると、表面にうねりが生じてしまうんです。新型センチュリーでは、当初からボディの美しい映り込みを重要テーマのひとつとしていましたので、うねって見えるような造形では、映り込みの美しさも台なしです。きれいなボディ断面を作るために、ひたすらトライ&エラーの繰り返しで、非常に大きな苦労がありました」

ボディパネルの末端には、丸みのある上質感が得られるヘミングと呼ばれる折り曲げ処理がなされるが、2本の線と棚部分のあるパネルは、そのまま折り返してしまうと無残なシワが寄ってしまう。その解決も「几帳面」を実現するための大きな課題のひとつだった。だが、生産現場から「できない」という言葉は一切あがらず、現場での新たな治具の製作や、プレス加工されるスピードや量を調整するなど、考えられるあらゆることにトライ。地道な試行錯誤の積み重ねで実現にこぎつけている。

「生産現場では、Rや棚部分の幅をコンマ単位で修正したりするなど、現物でのトライを果てしなく重ねてくれました。今回は試作型を作る回数も多かったですし、そのうえ、実際の塗装までやって仕上がりのよさを追い込んだりと、やれることはすべてやったデザイン開発だったと思います」

こうした徹底的なトライは、カラーデザインでも貫かれている。担当したのは宮崎 悟さんだ。

「素材やカラーでは、質感の高さはもちろん、触れた感触にも徹底的にこだわっています。たとえば革の表皮では、特殊な加工で柔らかい風合いを出したり、表面の塗膜も革が傷つきにくいギリギリの線を狙って薄くするなどして、革本来の風合いや触感を最大限に感じていただけるデザインを目指しました。木の加飾についても、日本的な美をもっとも際立たせることができるという理由から、柾目が印象的なタモ材を採用しています。タモ材は非常に硬い性質を持っているため、加工も難しいのですが、今回はインパネ左右のエアコン吹き出し口のまわりのように、表面が3次元的なRを描いている部分の突板としても使っています。硬いゆえに、このようなRの処理をすると割れてしまう素材ですし、普通に考えれば不可能と言えそうな試みですが、サプライヤーさんの労を惜しまない協力もあり、トライ&エラーを重ねることでなんとか実現させることができたんです」

さらに筈尾さんが次のように加えてくれた。

「ハードルの高い挑戦ばかりでしたが、じつはあまり苦労したとは感じなかったんです。モノづくりが好きなメンバーばかりでしたから、実現できると自分たちがうれしくなってしまうんです。そして、これを早くお客さまに使っていただいて喜びの声を聞かせてほしいと、そういう想いが沸いてくるんです」

細部の細部に至るまで徹底的にこだわりを貫いた新型センチュリーのデザイン開発。その出来栄えに児玉さんは胸を張る。

「ひとつひとつの小さな部分すべてにストーリーが詰まったクルマです。わたしたち作り手の想いを間違いなく感じていただけるクルマになっていますし、そこからきっと喜びを感じていただけると信じています。胸を張って自信作と言えるクルマに仕上がりました」

随所に盛り込まれたセンチュリーらしさや日本の美、そして作り手の熱い情熱。後席の乗員を最大限にもてなすことを絶対命題として作り上げられたクルマは、長く付き合えば付き合うほど、数多くの発見ができるのではないだろうか。新型センチュリーは、まさにトヨタのフラッグシップと呼ぶにふさわしいクルマと言えるだろう。