その後一気に広まっていったメカニズム

自動車、そしてガソリン自動車自体が画期的な発明といっていいが、約130年の進化の過程で、画期的な装備がいくつも誕生しているし、今も新たなる装備について研究開発が勧められている。今回は、歴史を変えた装備のなかでもメカニズム系を見てみよう。

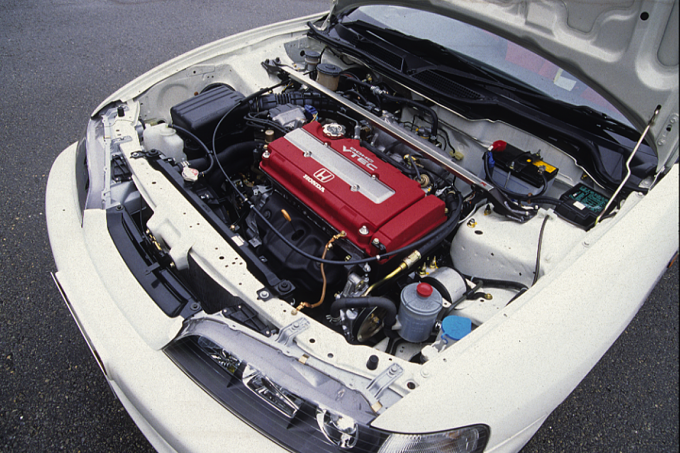

1)VTEC

バルブの動きを自由に変えられたら、それぞれの回転でベストな吸排気、そして燃焼が可能になるのにとは思われていたが、その仕組みがなかなか開発されなかった。その先駆けとなったのが、お馴染みのホンダVTECだ。発想のきっかけは、焼き鳥。串と肉が離れていて、空転しているのを見て思いついたというエピーソードもあり。ただ、同じような発想としては三菱のサイクロンDash3x2のほうが早かった。

2)VVTiなど

VTECに触発された面もあるのだが、カム切り替えほど複雑な機構が必要ないということで、誕生したのが、トヨタのVVT-iなどのカム位相切り替え。カムの端にモーターを付けることで、バルブの開閉タイミングやオーバーラップを制御できるのはシンブルで効果的だ。今や世界中のメーカーが当たり前のように採用している技術だ。

3)シンクロナイザーリング

いわゆるマニュアルトランスミッション(MT)のシンクロのことで、これのおかげでスコスコとシフトが気持ちよく入るようになった。初めて採用したのは1928年のキャデラックで、高級装備ではあったので、1960年代までは1速には付いていないクルマもあった。ちなみに付いていないと、ニュートラルでクラッチを一度つないでアクセルを吹かして回転を合わせる必要があった。もちろん回転が合わなければ、ガリガリと音が出て、ギヤにも負担がかかった。

4)ターボ

ターボそのものは1900年代初頭に登場して、ディーゼルエンジンに組み合わされて、船や機関車に使われていた。クルマに採用されたのは意外に遅くて、量産車としては1973年のBMW2002ターボで、国産では1979年のセドリック/グロリアが初。時代的に省資源のためというのが表向きの採用理由だった。今や、ダウンサイジングには欠かせない装備だ。

5)AT

今や日本では9割以上がAT。まさにATが登場していなかったらどうなっていたことやらだが、意外なことにT型フォードにはすでにATが採用されていた。ただし、クラッチを自動化していただけではあった。ちなみにトヨタのトヨグライドなど、変速は手でするというATは日本でも1960年代まで多かった。今のようなトルコンを採用したのは1940年のオールズモービルで、アメリカではこの後、急速に増えることになる。