ターボに比べてサイズが大きく重たくなりがち

ダウンサイジングターボの登場で、ターボはもはやエンジンに標準化されそうな勢いになっていますね。すでにディーゼルではターボは標準で、ドライバリティというよりも、排出ガス対策として不可欠なので外せなくなっています。現実的にダウンサイジングターボは、ドライバビリティも燃費も、両方を引き上げることができるので、これからの主流になっていくことでしょう。そういったトレンドなので、特殊な技術が必要になるターボユニットのサプライヤーは大忙しだそうです。

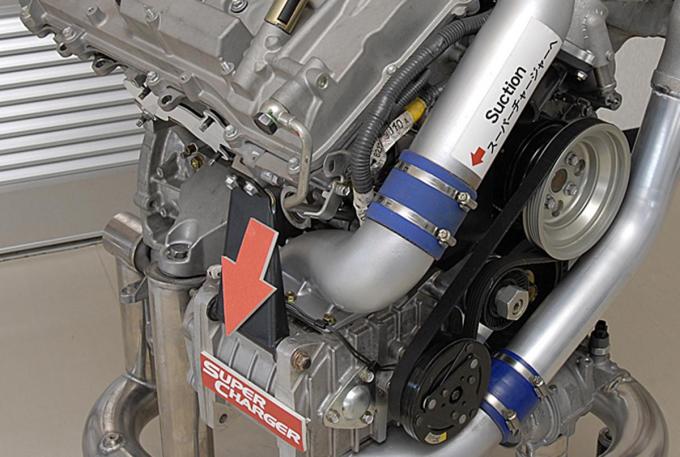

しかし過給器といえば、ターボの他に、スーパーチャージャーがあります。ターボは排気ガスの力を利用しているのに対して、スーパーチャージャーはエンジンの力を直接取り出して使います。そうした構造が違うだけなんですが、なぜかターボは大人気、スーパーチャージャーは不人気、と分かれてしまっています。

たとえばダウンサイジングの元祖ともいえるフォルクスワーゲン(VW)やアウディは、2つを組み合わせたツインチャージャーやスーパーチャージャーをラインアップしていましたが、気がつくとなくなってしまっています。

スーパーチャージャーのデメリットは、まず結構サイズが大きいことで、重さもあります。いろいろな構造のスーパーチャージャーがありますが、どれもターボと比較するなら同じ傾向です。そして高回転になるとスーパーチャージャーの抵抗が大きくなってしまい、パワーロスが発生するのです。VWが最初に登場させた1.4リッターのツインチャージャーTSIエンジンは、スーパーチャージャーは2400rpmを超えると走行状況に応じてクラッチが切り離され、3500rpm以上では完全に駆動されない設定になっていました。それ以上はターボだけで過給するわけです。

スーパーチャージャーには、ターボラグがなく、レスポンスが良いというメリットがあります。しかしダウンサイジングターボでは低速向けのターボを使うので、そもそもターボラグが小さくなっています。排気ガスによって回すので、基本的な駆動ロスはありません。また過給圧の細かな制御が可能になったこと、エンジンの回転上限が低くなっていること、直噴で燃焼の高度な制御が可能になったこと、などの理由でターボのほうが優位になったわけです。