パワーに頼らず「曲がり」でライバルを凌駕!

3代目マツダRX-7=FD3Sは、1991年10月に登場。1989年に日産スカイラインR32GT-R、初代ホンダNSX(NA1)も1990年にデビューし、日本のハイパフォーマンスカーマーケットは、すでに黄金期を迎えていた。

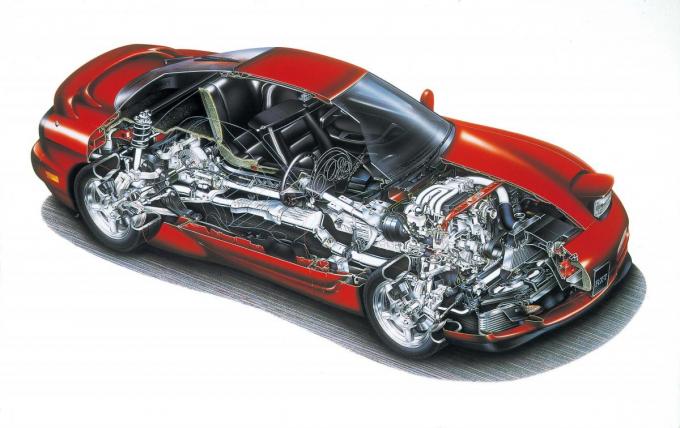

先行するハイテク4WDのGT-R、オールアルミボディのミッドシップNSXに対し、FD3Sは、2ローターフロントミッドシップFRというFC3Sまでのレイアウトを堅持していた。なおかつ、ピュアスポーツカーというコンセプトもキープオン。

3代目となり、熟成を重ね、マイルドで深みのあるシャーシになるかと思われたが、さにあらず。ますますシャープさに磨きをかけてきたのが驚きだった。これには、2つの理由が考えられる。

ひとつは、1989年にユーノスロードスターが発売され、スポーツカーのエントリーユーザーに勧められるクルマをすでにマツダが持っていたこと。2つ目は、FD3Sがデビューする1991年の6月に、マツダ787Bが、国産車で初めてル・マン24時間レースにおいて総合優勝を果たしたこと。ル・マンを制したときは、当然、FD3Sの開発は終わっていただろうが、世界一のスポーツカー作りのベクトルは、FD3Sにも共通するものがあったはず(787Bのチーフデザイナーはイギリス人)。

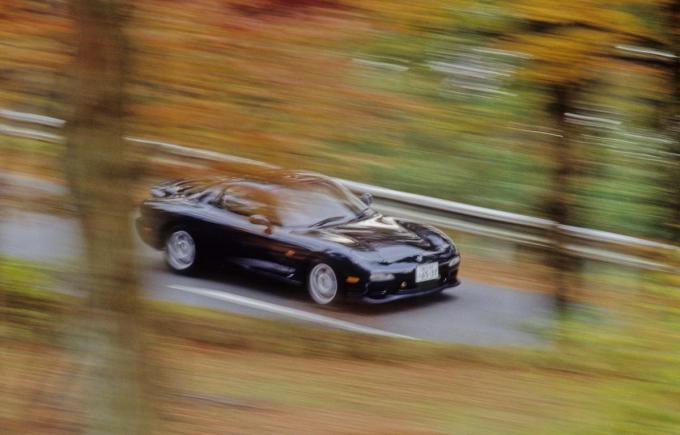

事実、FD3Sの開発は「世界最速のハンドリングマシン」を目標に掲げてスタートが切られた。当時、マツダのスポーツカー担当の主査だった貴島孝雄さんは、「世界中のどんなサーキットでも、ライバルのインを刺せて、ワインディングやテクニカルなコースでは、どのクルマより早く駆け抜けられる」クルマを目指したという。

当時のハイパフォーマンスカーは、大きなエンジン、大きなタイヤ、大きなブレーキでタイムを出すという方向性だった。それに対し、ハンドリングにこだわるマツダは真逆の発想で、伝家の宝刀ともいえる軽量化を武器に、パワーウエイトレシオ、5㎏/ps以下を目標に突き進む。

開発時、マツダ最強のエンジンだった、3ローターの20Bエンジン(280馬力)は、重量面で厳しいために見送られ、軽量な2ローターの13BをFC3Sから継承。ただ、FCの215馬力では目標達成が厳しいので、世界一のハイテク車=ポルシェ959だけが量産化に成功していたシーケンシャルターボをロータリーに組み合わせることに成功(20Bロータリーも)。

FD3Sの初期型で255馬力に到達させる。255馬力で、パワーウエイトレシオを5㎏/ps以下にするためには、車重は1275㎏がリミット。しかし、安全基準も厳しくなり、255馬力の大パワーを受け止めるには、車体の補強も必要。従来の技術でシミュレーションすると、FD3Sの車重は1400㎏になる計算だった。