ターボチャージャーによってGPのエンジン事情を一新

1966年にテクニカルレギュレーション(車両規則)が変更され、エンジン排気量がそれまでの1.5リッターから引き上げられた際に、3リッター以下のNA(自然吸気)及び1.5リッター以下の過給機付きエンジンとされていた。フォードがコスワースを支援して誕生した3リッターV8のDFVが完成して以降は、これがF1基準となった。

より高回転でハイパワーを狙うフェラーリなど一部のコンストラクターがV12をトライしたがあくまでも少数派。そして何よりすべてのエンジンが3リッターの自然吸気で統一されていた。そこに初めてターボ・エンジンを持ち込んできたのがルノーだった。

ちなみに、F1GPが始まった1950年代には機械式過給機=メカニカル・スーパーチャージャー、通称「スーパーチャージャー」を装着したエンジンもあったが、ターボチャージャーを装着したのはこれがF1史上初だった。

当初はトラブル続出で苦労したのは先駆者にはよくあるパターン。しかし、やがて熟成が進み、79年に初優勝を飾り、その圧倒的なパフォーマンスは大きな魅力となりライバルも追随する。そして80年代にはターボ全盛期を迎えることになるのだ。

ターボ・エンジンによるワールドタイトルはフェラーリに先を越され、結局、ルノーとしては最後まで手に入れることはできなかったが、F1GP史を振り返る上で、欠かすことのできない1台となった。

F1ターボ・エンジンの第一歩は黒いテストカーで始まった

1976 Renault A500

F2用の2リッターV6エンジンをベースに、ターボチャージャーを装着してグループ6のA442シリーズに搭載。ル・マン24時間制覇を最大の目標としてメーカー選手権に参戦したルノーは、F1GP参戦プロジェクトを同時進行していた。76年にはエンジンのテストベッドとしてルノーA500を完成させている。

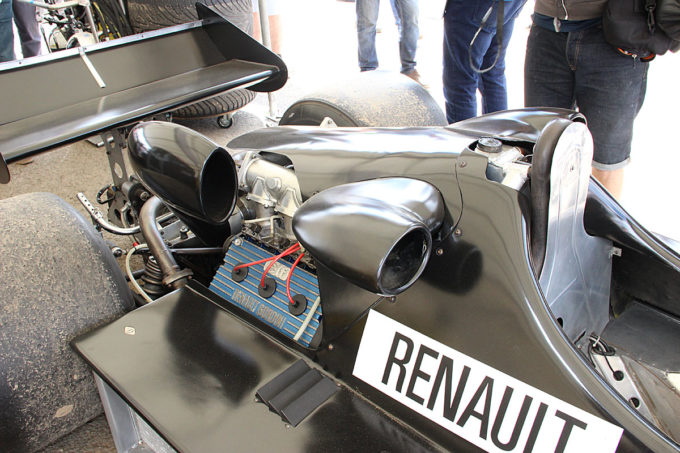

CHSと命名されたV6のターボ・エンジンは、グループ6のA442シリーズ用のCH1Aのストロークを短縮して排気量を2リッターから1.5リッターに縮小したもの。ターボはCH1Aと同様ギャレット・エアリサーチ社製のコンパクトなタイプを1基、エンジン後部に搭載している。

インタークーラーは、通常では燃料タンクが収まっているドライバーの背後、つまりエンジンの直前にマウントされ、追い出された燃料タンクはコクピットの左右、サイドポンツーンに収められている。

エンジン後部、右サイドに出っ張ったダクトがエア・インテークで、シェイクダウンテストで追加装着されたドライバー後部、左右に張り出したダクトは、インタークーラーの冷却気導入用。2016年のフェスティバルofスピードで撮影。