水素ステーションの高圧化対応など着実に進んでいる

2014年末にトヨタが量産燃料電池車「MIRAI」をデビューさせたとき、ほぼ2年に相当するバックオーダーを抱えたというニュースがあったのは覚えているだろうか。2016年11月時点でも注文から納車まで1年以上がかかる状況なのは変わっていない。

まさに水素社会が到来するといったムードに自動車業界は包まれたかに思えた。その後、2016年春にはホンダから「クラリティFUEL CELL」が登場、少なくとも市販燃料電池車はライバル比較できる状況になった。

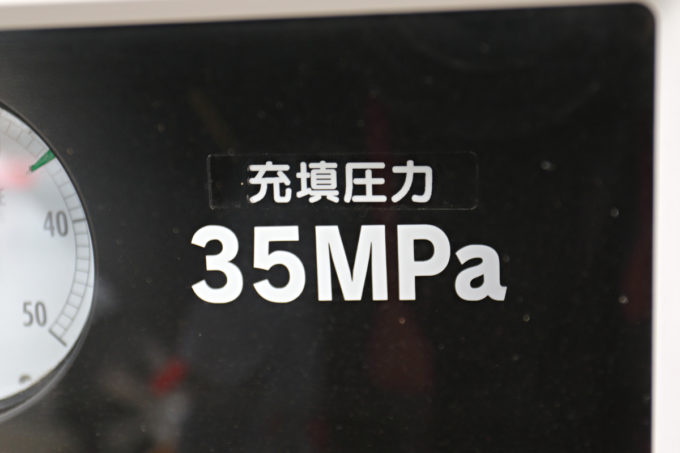

合わせてホンダは企業内での使用を前提とした「スマート水素ステーション」を発売(岩谷産業との共同開発)。当初は充填圧力35MPaだったが、2016年秋には70MPaのスマート水素ステーションの実証実験を開始している。

充填圧力といえば、より多くの水素をタンクに充填できる82MPaの新規格水素ステーションも徐々に増えている。もともとゼロ・エミッション車のなかでは航続距離に優位性を持つ燃料電池車だが、そのアドバンテージはますます増している。話題になってはいないが、追い風は吹いている。

しかし、燃料電池車を推進、水素社会に注力しているイメージの強いトヨタが電気自動車も開発するという報道があるなど、燃料電池車は期待されたほどではないといったイメージもあるようだ。 その点についていえば、トヨタはバス(日本)やトラック(北米)といったビジネス向けの分野でも燃料電池車の開発やリサーチを行なうなど水素社会を見切ったわけではない。水素社会を本命と位置づけているのは変わっていないといえる。

その点についていえば、トヨタはバス(日本)やトラック(北米)といったビジネス向けの分野でも燃料電池車の開発やリサーチを行なうなど水素社会を見切ったわけではない。水素社会を本命と位置づけているのは変わっていないといえる。

自動車のエネルギーとして化石燃料が広く普及しているので、次世代のクリーンエネルギーは一択になるべきだと考えてしまいがちだが、現在はエネルギー多様化の時代となっている。つまり、石炭、石油、電気、水素……様々なエネルギーが適材適所で使われていく時代であり、その流れは自動車のようなモビリティにおいても避けられない。

水素についていえば、需要に合わせて発電することが難しい再生可能エネルギー(太陽光、風力など)が生み出した電気を保存しておく手段として、保存性や可搬性において有利といわれている。つまり、再生可能エネルギーで発電して、そのまま電気自動車に充電するのもよし、余った電気を水素に変換して溜めておき、必要に応じて燃料電池で利用するもよし、といった使われ方が考えられている。

つまり、電気自動車と燃料電池車はセットでゼロ・エミッションとエネルギー多様化に対応するモビリティであり、どちらが主役になるかという議論は、ある意味でナンセンスなのだ。