それまで50馬力だった最高出力を一気に64馬力まで引き上げた

1989年に運輸省(現・国土交通省)の要請によってスタートした馬力規制は乗用車のみならず、軽自動車、2輪車でも行われた。とくに2輪車は排気量区分ごとに定められた厳しいものだった。

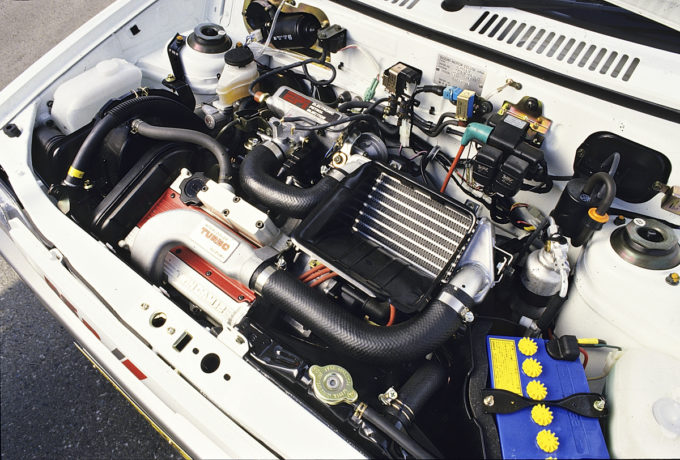

軽自動車の64馬力という馬力規制の発端となったのは1987年2月登場のスズキの初代アルトワークス(550cc直列3気筒ツインカムターボ)。

それまで50馬力だった軽自動車の最高出力を一気に64馬力まで引き上げ、ライバルを一気に引き離した。このアルトワークス登場をきっかけに、他メーカーもそれに追従した。 この状況を見かねた運輸省が「過度の馬力は違反や交通事故増加に繋がる」と判断し、普通乗用車同様に馬力規制を要請した。普通乗用車は自動車開発の妨げになると2004年に撤廃されたが、国内規格の軽自動車は今も64馬力規制が続いている。

この状況を見かねた運輸省が「過度の馬力は違反や交通事故増加に繋がる」と判断し、普通乗用車同様に馬力規制を要請した。普通乗用車は自動車開発の妨げになると2004年に撤廃されたが、国内規格の軽自動車は今も64馬力規制が続いている。

2輪車も4輪車同様にメーカー各社がパワー競争を行ってきたことが自主馬力規制に繋がった。ただし、4輪車は普通乗用車が280馬力、軽自動車は64馬力と規制値しかなかったのに対して、2輪は排気量ごとに細分化されていた。

具体的には1989年には50cc/7.2馬力、125cc/22馬力、250cc/45馬力、400cc/59馬力、750cc/77馬力、1000cc以上が100馬力などと設定。1992年には人気の高い250ccと400ccクラスが40馬力、53馬力へとさらに引き下げ。それまで10%以内は認められていた測定誤差も撤廃されるなど厳しくなった。

これは空前規模の2輪車ブームに冷や水をかけることとなり、人気は下火へと向かっていったが、1996年に大型2輪免許の教習所取得が可能となったことで、バイクブームが再燃。規制を受けない輸入仕様を購入するといういびつな販売経路などが起こったことや、交通事故死者数が減少したことから、2007年7月に馬力規制を撤廃された。

ちなみに現在2輪車でもっとも高いスペックを誇るのは市販車がカワサキのZX-14R(1400cc)の200馬力/16.6kg−m。

公道走行不可モデルまで範囲を広げるとカワサキのH2R(1000cc×スーパーチャージャー)がなんと310馬力/16.8kgmという圧倒的なスペックをたたき出している。