コスト削減が目的だが大規模リコールにつながることも

今どきの自動車開発においては、同一の基本設計をもとに多モデルに展開できる「プラットフォーム戦略」が重視されているが、そうした根幹部分だけでなく、細かい部分でも設計や部品の共有化は進んでいる。

目に見える部分でいえば、パワーウインドウスイッチやエンジンのプッシュスタートボタンなどは同一メーカー内では統一されていることも珍しくない。大手サプライヤーがメーカーを超えて高いシェアを持つ部品では、メーカーの枠を超えて共通部品となっているケースもあるほどだ。

こうしたメリットをさらに引き出すのが各社のアライアンスによる共同調達・購買である。先日、日産が三菱自動車の筆頭株主になったが、その記者会見でも共同購買によるコスト削減について大きなメリットとして挙げられていたのは記憶に新しい。

このように同じパーツを多くのクルマやメーカーで共通化しているのは、開発費の分散や金型の共有化などコストダウンにつながるというメリットがあるからだ。

その反面、同じ設計、製造元の部品を幅広く採用していると、該当パーツの不具合によるリコール案件が発生したときに大規模になってしまう恐れがある。

厳密には部品共通化とは異なるがタカタ製エアバッグによるリコールが特定メーカーに限らず拡大しているが、これこそ部品共有化の落とし穴の一例といえるだろう。

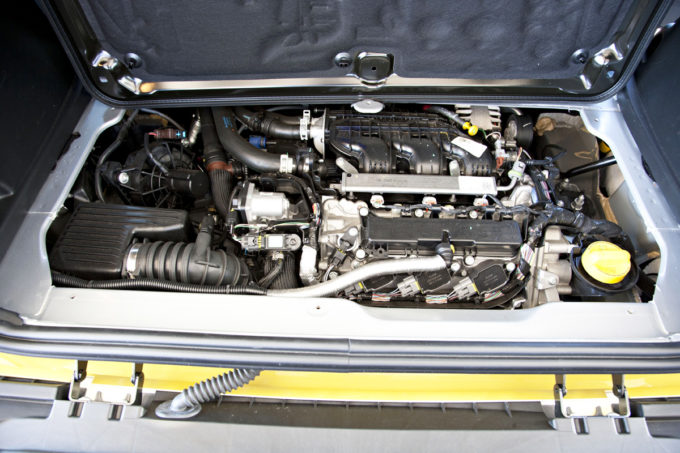

また、最近ではメーカー同士でパワートレイン(エンジンなど)を融通し合うこともある。大手ではダイムラーとルノー日産の関係が有名で、日本のスカイラインにはダイムラー由来の4気筒ターボが搭載されていたりする。仕様は異なるが、これも広義の共有化といえよう。

ただし、このケースでもウォーターポンプに関するリコールが、ダイムラー(メルセデス・ベンツEクラス)と日産(スカイライン)のそれぞれに発生しており、共有化によるデメリットが顕在化してしまっている。とはいえ、仮にルノー日産両社のラインナッアだけで考えると、縦置き4気筒ターボエンジンを新設計するというのは難しい面もある。

このようにデメリットもあるが、グローバル化、低コスト化と、コストのかかる環境性能の両立を求められる昨今の状況を鑑みると、大小様々な共有化・共通化というのは進んでいくことだろう。