騒音と排ガス対策のシビアな温度管理が難しい

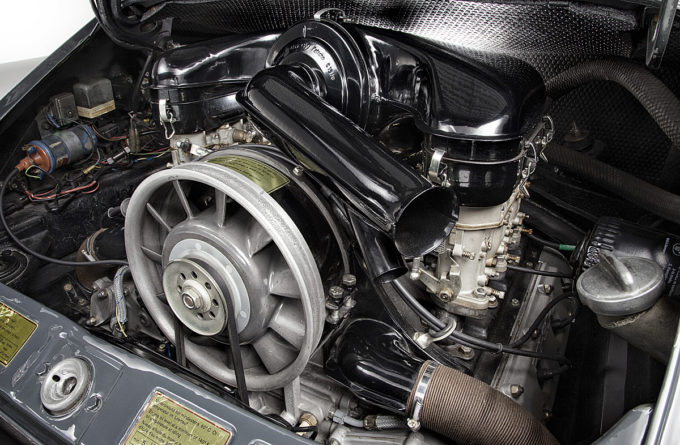

クルマやバイクに興味があるひとなら、エンジンには水冷と空冷があるのは知っているだろう。その昔はけっこう採用されていて、バイクにはまだ残っているが、一般的なクルマでは消滅してしまった。空冷にこだわり続けてきたポルシェですら、今や水冷だ。

空冷のメリットは構造がシンプルなことと、冷却水がないのでメンテナンスが楽な部分があるということ。また重量についても有利だし、メーカーとしても製造の手間が少ないし、パーツの点数も少なくて済むといったこともある。

それでもなぜ消えてしまったかというと、まずは冷却がむずかしいということが一番大きい。でも、最近までポルシェが採用していたんだから、問題ないのではと思うかもしれない。

しかし、ポルシェはエンジン本体をシェラウドで覆って、大きなファンで強制空冷してやっと成り立っていたというのはある。そもそも昔多かったといっても、発熱量が少ない軽自動車が中心だったりした。

実際、N360やスバル360などは空冷である。またホンダ1300では本田宗一郎のこだわり(空冷のF1も作った)で空冷が採用されたが、熱が処理しきれず不振に終わった。ちなみに実車のエンジンルームを見ると、あちこちにフィンが切ってあるのだが、それでもきちんと冷やせなかったわけだ。

さらに最近のエンジンは排ガスの問題もあって、温度管理がとてもシビア。水路を緻密に設計して、いかに全体を均等に、スムースに冷やすかは至上命題としている。空冷は風が均等に当たらないので、ヘッドやブロックの温度に部分的なムラが出てしまう。つまり大ざっぱにしか冷やせない空冷は厳しいわけだ。

騒音も空冷にとってハンディがある。バラバラと乾いた音などは魅力かもしれないが、これまた昨今のシビアな騒音規制下では厳しい。エンジン全体を水で包んでいる水冷のほうが遮音性は自ずと高いものなる。と、どこを見ても、生き残るだけの理由は見あたらない。さすがにポルシェも諦めるのは無理ないというわけだ。