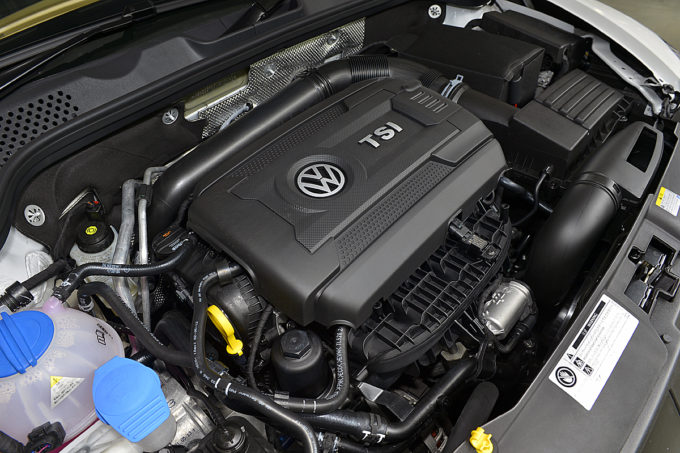

●ターボ車復活の理由を、きっかけを作ったフォルクスワーゲン車を例に考える

①直噴エンジンが一般的なものとなった

空気と燃料が混ざったものを燃焼室に噴射する通常のポート噴射に対し、燃料を直接燃焼室に噴射する直噴エンジンはより正確な燃料噴射を行うのに加え、高圧縮化や直接燃料を吹くことで燃焼室の温度が下げやすいといったメリットにより、ターボとの相性がよく、ターボの弱点をカバーしやすくなった。

②ドライバリティの向上

前述したターボラグがターボチャージャーの進化や直噴化で減少したのに加え、VWで言えばツインクラッチATのDSG、他社でも変速スピードの早いレスポンスに優れた6速以上の多段ATの登場により、ターボラグが非常に少ないNAエンジンのように運転できるターボ車が増えた。

③同じパワーを得るのにターボを使えばエンジンを小さくできる

①、②によりターボ車の弱点が補えるようになれば「小さな排気量で大きなパワーを得られる」という本来のメリットが生き、最近よく聞くダウンサイジングターボというコンセプトに発展する。

ダウンサイジングターボの分かりやすい例を挙げると、ジャガーの2ℓ直4ターボは3ℓV6NAの代替である。3ℓV6NAが2ℓ直4ターボになればエンジン重量は大幅に軽くなり、軽さという要素も燃費向上につながる。

これは1.2ℓ3気筒エンジンにスーパーチャージャーを加え1.5ℓNAの代替としている日産ノートにも当てはまる。

また気筒数は同じでも排気量を小さくすれば、1.5ℓ直4ターボを2ℓ直4NAの代替としているホンダステップワゴンのように、同じ4気筒でもエンジン本体はフィットなどに搭載される1.5ℓまでをカバーするものなので、2ℓまでをカバーするものより軽量で済む。また同じ直4でも1.5ℓであれば2ℓよりサイズも小さいので、大きなエンジンの搭載を考慮しなければエンジンルームも小型化できその分室内を広くできるというメリットも生まれる。

④ターボ化のコストが下がっている

前述した通りターボ車はコスト高であるが、ターボ車の急激な増加による量産効果でターボ化に必要なパーツのコストは下がりつつある。また前述したジャガーや日産ノートのようにターボ化のより気筒数が減れば、気筒数が減った分でターボ化によるコストを相殺か、ターボ化の方が安く済むというケースもある。

こういったターボ車の進化とダウンサイジングターボのメリットにより今では輸入車を中心に、ドイツ車では当たり前、あの排気量至上主義のアメリカ車でさえターボ車は増加中だ。むしろ日本車は交通環境も含め燃費向上の飛び道具としてハイブリッドが強いこともあり、ダウンサイジングターボでは輸入車に対し遅れ気味で、ここ2年程度でようやく増えつつあるのが現状だ。

ただし燃費というのはエンジン、トランスミッションといったパワートレーン系だけでなく、車重、空気抵抗など様々な要因が絡み合うものだけに、ダウンサイジングターボだからといって今までよりも劇的に燃費がいいものは少ないというのが実情でもある。そのあたりは自動車メディアの情報などから自分に合ったものを選んでほしい。